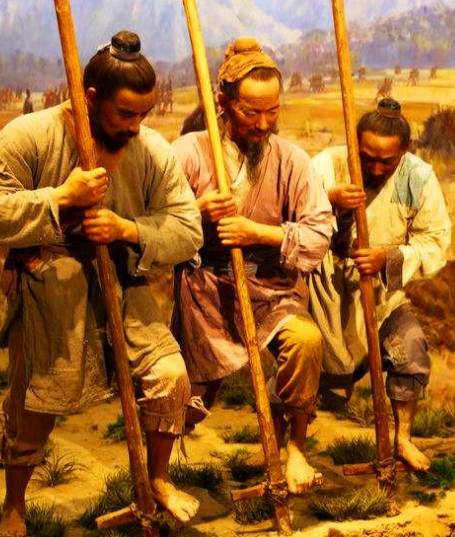

在中国古代,农业是国家的根本,农民是农业生产的主体。然而,尽管土地是农民生存的基础,古代农民却并不普遍地自行开荒。这一现象背后的原因复杂多样,涉及法律、经济、社会等多个方面。本文旨在探讨古代农民不自行开荒的原因,并分析其对古代社会的影响。

首先,古代中国的土地制度是制约农民自行开荒的重要因素。在封建社会中,土地所有权往往集中在少数地主和贵族手中,广大农民只能作为佃农在地主的土地上耕作。由于土地所有权的限制,农民没有权利随意开垦新的土地。此外,历代王朝为了保护现有的税收基础和防止土地过度开发导致的环境问题,也通过法律手段限制了私自开荒的行为。

其次,开荒需要一定的资金和人力投入,这对于古代的普通农民来说是一大负担。开荒不仅需要清理土地,还需要建设灌溉系统,购买种子和工具,这些初期投入对于许多贫苦农民来说是难以承受的。同时,开荒还面临着失败的风险,如遭遇自然灾害或作物病虫害,可能会导致农民血本无归。

再者,古代农民的社会身份和他们的经济状况也是限制开荒的因素之一。在封建社会中,农民的地位较低,他们往往受到地主和官府的双重压迫。农民的经济状况普遍不佳,能够维持基本的生活已属不易,很难有余力去进行额外的生产活动。此外,古代农民普遍缺乏教育和技术支持,这也限制了他们开荒的能力。

最后,古代社会的政治环境和战乱也影响了农民开荒的意愿。在动荡的时代,战乱频发,农民的生命和财产安全难以得到保障。在这种情况下,农民更倾向于守着已有的土地,而不是冒险开垦新的土地。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。