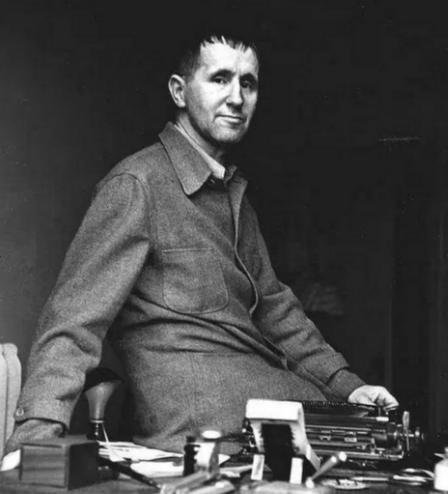

作为20世纪最具颠覆性的戏剧家,贝托尔特·布莱希特(Bertolt Brecht)以“陌生化效果”理论重构了戏剧的本质。从慕尼黑小剧院的实验舞台到柏林剧团的革命性实践,他创作了超过50部戏剧、诗歌及理论著作,其中12部作品被全球150余国搬演,其艺术生命力持续至今。以下从戏剧创作、理论建构、跨文化融合三个维度,解析这位戏剧革新者的核心作品体系。

布莱希特早期作品以锋利的现实主义笔触撕开社会伪装。《巴尔》(1918)作为其处女作,通过一个放荡不羁的诗人形象,揭露资产阶级道德的双重标准。该剧在慕尼黑首演时,演员当众撕毁观众赠送的鲜花,以行为艺术强化“戏剧是批判武器”的理念。

《马哈哥尼城的兴衰》(1927)以虚构的美国欲望都市为背景,展现金钱如何异化人性。剧中反复出现的华尔兹旋律逐渐扭曲变形,象征道德体系的崩塌。此剧在柏林德意志剧院连演百场,引发关于“消费主义是否等于文明进步”的激烈辩论。

《三分钱歌剧》(1928)将英国民谣《乞丐歌剧》移植到工业社会语境,通过强盗头子麦基与警察局长共享情妇的情节,暴露法律与犯罪的共谋关系。该剧首演当晚,观众在谢幕时高唱剧中反讽歌曲《刀剑歌》,形成独特的剧场政治运动。

二、战争反思的叙事革命:打破亚里士多德戏剧范式

流亡期间创作的《大胆妈妈和她的孩子们》(1939),以三十年战争为背景,通过随军小贩安娜一家家破人亡的遭遇,揭示战争对普通人的异化。布莱希特独创“间离效果”:演员在表演中突然转身面向观众解说剧情,乐队在屠杀场景演奏欢快进行曲,迫使观众保持理性批判距离。该剧在瑞士首演时,观众席中竟有前纳粹军官因代入感过强而昏厥。

《四川好人》(1941)采用东方神话框架,讲述神仙化身妓女沈黛行善却遭社会吞噬的故事。布莱希特创造性地让同一演员分饰沈黛与冷酷的商人隋达,通过性别与性格的撕裂呈现“善必须戴上恶的面具才能生存”的哲学命题。该剧在哈佛大学演出时,学生自发组织“沈黛救援会”,将剧场冲突延伸至现实社会运动。

三、历史寓言的跨文化重构:中国元素的戏剧化转译

布莱希特对中国文化的创造性吸收达到惊人深度。《高加索灰阑记》(1945)直接改编自元杂剧《包待制智勘灰阑记》,但将故事移植到格鲁吉亚内战背景。法官阿兹达克用粉笔圈地断案的经典场景,既保留中国戏曲的写意美学,又融入存在主义哲学思考。该剧在东柏林首演时,中国驻德外交官受邀观摩,发现剧中农妇格鲁雪的台词竟暗合《道德经》“上善若水”的意境。

《伽利略传》(1938-1955)通过科学家面对宗教审判的抉择,探讨知识分子的社会责任。布莱希特在剧本中插入17世纪意大利地图与现代物理公式,形成时空对话。1947年美国首演时,爱因斯坦亲自为剧作撰写前言,称“伽利略的望远镜与布莱希特的戏剧,都在拓展人类认知的边界”。

四、理论体系的戏剧化呈现:从实践到方法的闭环

《戏剧小工具篇》(1948)系统阐述“陌生化效果”理论,提出“演员必须像科学家展示实验般表演”的革命性主张。书中以《大胆妈妈》中哑女吃面包的场景为例:演员通过夸张的咀嚼动作与机械的重复,将日常行为转化为值得审视的社会仪式。

《巴登的教育剧》(1929)系列短剧则实践“观众即演员”的参与式戏剧理念。在《措施》中,观众需投票决定剧中革命者是否应牺牲同伴保全组织,每次演出结果都折射出特定时代的社会心理。这种互动模式比彼得·布鲁克的“空的空间”理论早诞生三十年。

布莱希特的作品如同20世纪戏剧的棱镜,既折射出资本主义社会的深层矛盾,也预示着后现代戏剧的解构趋势。当柏林剧团在1956年上演《大胆妈妈》时,布莱希特坚持在舞台背景悬挂马克思画像,这一细节恰如其分地诠释了其艺术使命:戏剧不仅是审美对象,更是改造世界的工具。从慕尼黑到纽约,从东京到圣保罗,布莱希特的戏剧火种仍在全球剧场燃烧,持续挑战着人类对真理与正义的认知边界。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。