南宋绍熙五年(1194年),临安城内暗流涌动。宋光宗因精神疾病无法主持孝宗丧礼,朝局濒临失控。在此关键时刻,宗室大臣赵彦逾与枢密使赵汝愚、外戚韩侂胄联手发动宫廷政变,拥立嘉王赵扩为帝,史称宋宁。这场改变南宋政治格局的政变背后,赵彦逾作为核心参与者,其人生轨迹与政治抉择深刻反映了南宋宗室的生存困境与权力博弈。

一、宗室出身与仕途根基:从科举入仕到地方治理

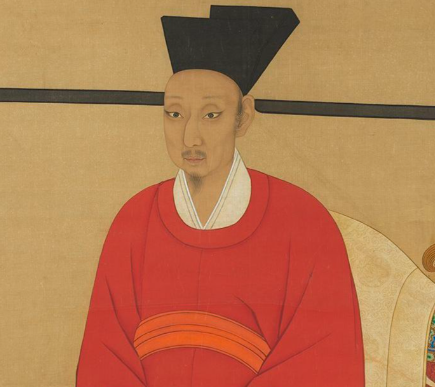

赵彦逾(1130—1207年)出身北宋皇族,为魏悼王赵廷美后裔、崇简国公赵叔寓曾孙。绍兴三十年(1160年),他以进士身份踏入仕途,历任秀州知州、太府少卿、四川总领等职,逐步积累行政与财政经验。在四川总领任上,他展现卓越治理能力:通过核查利州西路军籍虚报问题,裁减数千虚籍,减轻百姓赋税负担;知镇江府期间遇旱灾,他果断削减浮费、开仓赈济,稳定地方局势。这些政绩为其日后参与核心政治斗争奠定基础。

二、绍熙内禅:政变三方的利益交织

1194年孝宗驾崩后,光宗因精神疾病拒不主持丧礼,引发“绍熙内禅”危机。赵汝愚作为宗室重臣,主张拥立嘉王赵扩;韩侂胄凭借外戚身份(宋高宗吴皇后外甥)寻求政治突破;而赵彦逾则以宗室与地方大员的双重身份,成为连接两者的关键纽带。

政变过程的关键节点:

军事支持:赵汝愚原计划依赖殿帅郭杲,但郭杲犹豫不决。赵彦逾亲自说服郭杲,以“为国虎臣”为由迫使其领兵护卫,确保政变军事安全。

权力分配矛盾:政变成功后,赵汝愚以“宗室不言功”为由拒绝重用赵彦逾,仅授其端明殿学士外放建康。这一决定埋下双方决裂的伏笔。

韩侂胄的崛起:赵彦逾因未获中枢职位转而依附韩侂胄,二人联手弹劾赵汝愚“以宗室居相位不利社稷”,直接导致赵汝愚被贬永州并死于途中。

三、蜀地治理与历史争议:改革尝试与叛乱隐患

赵彦逾两度主政蜀地,推行“不扰民”政策,稳定地方秩序。然而,他在利州西路安抚使任上的改革却引发争议:朝廷本欲将利西安抚使并入东路以削弱世将权力,但赵彦逾建议由武帅统领该职。这一决策为吴曦叛乱埋下隐患——1206年吴曦据蜀叛宋,史家多将此归咎于赵彦逾的制度设计。

政策矛盾的深层原因:

现实考量:吴挺家族世守武兴,强行剥离安抚使职权可能引发军事动荡。

政治妥协:赵彦逾试图在削弱世将与维持地方稳定间寻找平衡,却因吴曦个人野心导致改革失败。

四、庆元党禁:从功臣到权臣附庸的转变

赵汝愚倒台后,韩侂胄发动“庆元党禁”,打击道学集团。赵彦逾在此期间完全依附韩侂胄,上疏诬告赵汝愚党羽,导致朱熹等名臣被贬。这种政治投机虽短暂提升其地位,却使其沦为权臣工具。开禧三年(1207年),韩侂胄因北伐失败被杀,赵彦逾虽未受牵连,但已失去政治影响力,最终以观文殿学士身份退休。

五、历史评价的双重性:能力与品格的争议

后世对赵彦逾的评价呈现两极分化:

肯定者:认可其在绍熙内禅中的决断力,以及蜀地治理中的民生关怀。

批判者:指责其政治投机导致赵汝愚冤案,且蜀地改革失误引发叛乱。

《宋史》将其列入《宗室传》,既肯定其“定策功臣”身份,又批判其“依附权幸”的行径,折射出传统史家对宗室大臣“忠君”与“能力”的双重期待。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。