秦朝

秦朝(公元前221年-公元前207年),是由战国后期的秦国发展起来的中国历史上第一个大一统王朝,传三世,共两帝一王,国祚共十四年。因秦朝王室嬴姓,故史书上别称嬴秦,以区分其他国号为秦的政权。秦国原为周朝的一个诸侯国,到秦始皇继位后,于公元前230年到前221年先后攻灭关东六国,完成华夏大一统,后北击匈奴、南并百越,建立中国空前辽阔的王朝。秦始皇死后,秦二世胡亥与赵高合谋篡改秦法导致秦末农民起义。公元前207年,秦王子婴向刘邦投降,秦朝灭亡。秦朝创立帝制及以三公九卿为代表的中央官制,废除分封制代以郡县制,彻底打破自西周以来的世卿世禄制度,强力维护了国家的统一,强化中央对地方的控制,又推行车同轨、书同文、行同伦统一文化风俗,加强了大一统的凝聚力,奠定中国大一统王朝的统治基础,故称“百代都行秦政法”[5] 。秦朝结束了自春秋战国以来五百年来诸侯分裂割据的局面,成为中国历史上第一个多民族共融的中央集权制国家。

- 中文名称:

- 秦朝

- 英文名称:

- Qin Dynasty

- 简称:

- 秦、大秦、秦帝国、大秦帝国

- 所属洲:

- 亚洲

- 首都:

- 咸阳

- 主要城市:

- 邯郸、巨鹿、寿春、九原等

- 官方语言:

- 雅言

- 货币:

- 秦半两 半两钱等

- 政治体制:

- 君主制

- 国家领袖:

- 秦三世 秦二世 秦始皇等

秦朝国号

秦朝的国号来自于地名。据《史记》记载,秦之先祖为先贤皋陶、伯翳(伯益),本为古部落首领少昊后裔,为“嬴”姓。至周穆王,宗主造父为周王御,千里平定徐国之乱,受封于赵城,其宗族乃为赵氏(先秦时代“姓”只是表示来源,多为祭祀所用,用于女子称谓,“氏”则表示家族分支,用于男子称谓),嬴姓又盛,故“赵”也是秦的代名词之一。早期的秦人由于给周王室养马有功,被周孝王封在秦地,秦成了他们的正式族称。周幽王时期犬戎攻入镐京,秦襄公因为保卫周王室有功,正式被封为诸侯国,秦成为国号。而在秦始皇统一中国之前,秦只是一个诸侯国的称呼,统一以后由诸侯国名变为全中国的王朝称呼。由于统治者姓赢,又有赢秦之称。

秦朝历史

秦国崛起

秦人是汉族西迁的一支。秦孝公时期下令求贤,向全天下颁布《求贤令》:“宾客群臣有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土。” 卫人商鞅从魏国跑来, 帮助秦孝公实行变法革新,并迁都咸阳(今陕西咸阳东北)。

在孝公宠臣景监的举荐下,商鞅献上了一套“循名责实,信赏必罚”的变法计划。秦孝公大为赞赏,决心实行变法。

商鞅变法的核心思想是:重刑、弱民、抑商和禁旅。迅速使得秦国从一个西方不起眼的弱国变成为“天子致胙”,“诸侯毕贺”的军事强国。

秦国在商鞅变法的短短十多年间,被治理得道不拾遗,山无盗贼,家给人足,秦人皆“勇于公战而怯于私斗”,闻战则喜,“乡邑大治”。 连周天子也送礼给孝公,封为“方伯”(一方诸侯领袖),各国纷纷前来祝贺,秦国成为当时最强大富足的国家。

商鞅主持的变法在各国中是最全面,最系统,最彻底的。秦国军队自商鞅变法实行奖励军功政策(军功授爵制)后愈战愈勇。武器装备不断改进。兵种已有步、车、骑之分。军队数量多时达到“带甲百万,车千乘,骑万匹”,其后出现了尉缭子、白起、王翦等著名军事家和将领。使秦国很快跃居战国首强,迈出了秦朝崛起的重要一步,逐渐使秦国成为实现中国统一的中心力量。

攻灭六国

秦王政十七年(公元前230年),韩国降将内史腾率秦军灭韩国,俘韩王安,韩亡。所得韩地置颍川郡。

秦王政十九年(公元前228年),秦国大将军王翦攻入赵国国都邯郸,赵王迁被迫降秦,赵破,置邯郸郡、钜鹿郡、太原郡。 赵公子嘉率宗族百人逃亡到代城。

秦王政二十年(公元前227年),燕太子丹派荆轲、秦舞阳刺杀秦王未遂,秦王立即派王翦领兵攻燕。

秦王政二十一年(公元前226年),王翦攻破燕都蓟,燕王喜退守辽东,杀太子丹以求和。

秦王政二十二年(公元前225年),秦军王翦之子王贲率领10万大军攻打魏国,包围魏都大梁,引黄河鸿沟水灌大梁。3个月后大梁城破,魏王假投降,魏亡。

同年,王翦率领60万大军攻打楚国,屯兵练武,坚壁不战,以逸待劳。

秦王政二十三年(公元前224年),王翦率领60万大军渡过淮水,围攻楚国都城寿春。

秦王政二十四年(公元前223年),楚军斗志涣散、粮草不足,遂从前线撤军。王翦乘机追击,消灭楚军主力,占领楚都寿春,俘虏楚王负刍。楚人复立昌平君为王。王翦又率军渡过长江,平定了江南,置会稽郡,楚亡。

秦王政二十五年(公元前222年),王贲打下辽东,俘燕王喜;接着打下代城,俘赵代王嘉。燕、赵彻底灭亡,秦始皇于代地设置雁门郡。

秦王政二十六年(公元前221年),王贲率军南下攻打齐国,齐王建不战而降,齐亡。

至此秦灭六国,一统天下。当时还有卫国作为附庸存在,秦二世元年即前209年被废。至此诸侯割据称雄的封建国家结束,专制主义的中央集权的汉族统一国家开始了。这是古代历史上特殊的伟大事件。作为一个大一统王朝,在幅员辽阔的统治区域内,创立了高度集中的中央集权的政治制度,“器械同量,同书文字。”

严刑峻法

长期分裂局面造成的影响,使秦始皇非常关心六国旧地骊山陵

骊山陵

的动静,担心六国旧贵族图谋复辟。为了防止割据的再现,秦始皇把六国富豪和强宗十二万户迁到咸阳,另一部分迁到巴蜀、南阳、三川和赵地,使他们脱离乡土,以便监视。他把缴获的和没收的武器加以销毁,在咸阳铸成十二个各重千石的铜人。 又下令“堕坏城郭,决通川防,夷去险阻”,尽可能消灭封建贵族依以割据的手段。为了控制广阔的国土,特别是六国旧境,秦始皇还修建由首都咸阳通到全国各地的驰道,东穷燕齐,南极吴楚。他自己多次顺着驰道巡游郡县,在很多地方刻石纪功,以示威强。为了加强北方的防务,秦始皇三十五年(公元前212年),又修筑由咸阳经过云阳(今陕西淳化西北),直达九原(今内蒙古包头西)的直道,堑山堙谷千八百里。在西南地区,还修筑了今四川宜宾以南至云南昭通的五尺道,于近旁设官进行统治。

秦统一以后的十几年中,秦始皇维持了一支庞大的军队,建立了一个庞大的官僚机构,进行了多次的大规模战争,完成了巨大的国防建设和土木建筑。据估计,当时全国的人口约为一千多万,而当兵服役的人超过二百万,占壮年男子三分之一以上。秦始皇采取赵陀等人的意见迁移关中50万秦人至岭南与当地人民族融合,但导致关中空虚,大大动摇了秦的统治基础。

秦二世时期,农民生活悲惨,穿牛马之衣,吃犬彘之食,往往在暴吏酷刑的逼迫下逃亡山林,举行暴动。这种种情况说明,急政暴虐激化了社会矛盾,秦始皇在完成统一事业的同时,也造成了秦王朝倾覆的条件。所以西汉时的贾山谈到秦代“群盗满山”的情况时说:秦始皇在世时,他的统治已经在崩溃,但是由于皇帝以及开国大臣在镇压,没有人敢于和政府对抗。

走向灭亡

公元前209年秦二世胡亥即位。他进一步加重对农民的剥削和压迫,以“税民深者为明吏”,以“杀人众者为忠臣”。他令农民增交菽粟刍藁,自备粮食,转输至咸阳,供官吏、军队以至于狗马禽兽的需要。他继续修建阿房宫,继续发民远戍。徭役征发的对象进一步扩大,农民的困苦达于极点,大规模的农民起义已经到一触即发的地步。在农民酝酿反秦的时候,潜伏着的六国旧贵族残余势力也在俟机进行分裂活动。秦始皇三十六年(前211年),东郡出现“始皇帝死而地分”的刻辞,就是这种分裂活动的征兆。

秦二世元年(公元前209年)七月,一队开赴渔阳(今北京密云)的闾左戍卒九百人,遇雨停留在大泽乡(今安徽宿县境),不能如期赶到渔阳戍地。秦法规定“失期当斩”,戍卒们面临着死刑的威胁。但根据出土1975年的《睡虎地秦简》,“失期”仅为城旦的处罚,所以此处存在异议。于是,在陈胜、吴广的领导下,在大泽乡举起了中国历史上第一次大规模农民起义的旗帜。陈胜,吴广他们杀押送他们的秦尉,率领戍卒,用已被赐死的秦公子扶苏和已故楚将项燕的名义,号召农民反秦。附近农民斩木揭竿纷纷参加起义。起义军分兵东进,主力则向西进攻,连下今豫东、皖北的铚、酂、苦、柘、谯(分别在今安徽宿县,永城、鹿邑、柘城,安徽亳县境)诸县。当他们推进到陈(今淮阳)的时候,已是一支数万人的声势浩大的队伍了。在起义军的影响下,许多郡县的农民杀掉守令,响应陈胜;特别是在旧楚国境中,数千人为聚者到处可见。一些潜藏民间的六国旧贵族、游士、儒生,也都乘机来归,凭借旧陈胜、吴广起义

陈胜、吴广起义

日的地位,在农民军中发挥影响。游士张耳、陈馀甚至劝陈胜派人“立六国后”,被陈胜断然拒绝。陈胜自立为“张楚王”,分兵三路攻秦:吴广为“假王”,西击荥阳;武臣北进赵地;魏人周巿攻魏地。吴广军在荥阳被阻,陈胜加派周文西击秦。周文军很快发展到车千乘,卒数十万人,进抵关中的戏(今陕西临潼境),逼近咸阳。秦二世慌忙发修骊山陵墓的刑徒为兵,以少府章邯率兵应战,打败周文军。周巿在魏地立旧魏贵族魏咎为魏王,自为魏丞相,并派人到陈胜那里迎接魏咎。旧贵族的势力很活跃,涣散了农民起义队伍。陈胜缺乏经验,决心不够,眼看着分裂局面的形成。陈胜周围也出现了不团结的现象。

秦将章邯军连败周文,周文自杀。章邯又东逼荥阳,吴广部将田臧杀吴广,迎击章邯,一战败死。章邯进到陈,陈胜败退到下城父(今安徽涡阳东南),被叛徒庄贾杀死,陈县失守。陈胜部将吕臣率领一支“苍头军”英勇接战,收复陈县,处决了庄贾。陈胜作为反秦的先驱者,领导起义只有半年就失败了,但是反秦的浪潮却被他激起,继续不断地冲击秦的统治。

陈胜起义后,旧楚名将项燕之子项梁和项梁侄项羽在吴(今江苏苏州)杀掉秦会稽郡守,起兵响应。不久项梁率领八千子弟兵渡江北上,队伍扩大到六七万人,连战获胜。闽越贵族无诸和摇也率领族人,跟着秦番阳令吴芮反秦。原沛县亭长刘邦和一部分刑徒逃亡山泽,也袭击沛令起事,归入项梁军中。项梁立楚怀王之孙为楚王。以后,项梁在定陶败死,秦章邯军转戈北上,渡河击赵。

这时,代替蒙恬戍守朔方边塞的王离,也率大军由上郡(治今陕西榆林东南)东出,包围了张耳和赵王歇驻守的巨鹿城(今河北平乡境)。楚王派宋义、项羽救赵,派刘邦西入关中。宋义北至安阳,逗留不进。项羽杀宋义,引兵渡漳河,经过激战,解巨鹿之围,被推为诸侯上将军。以后,秦将章邯率二十万人向他投降。刘邦迂回进入武关,到达咸阳附近。那时秦二世已被赵高杀死,继立的子婴贬去帝号,称秦王,向刘邦投降。刘邦攻占咸阳,秦亡。刘邦废除秦的苛法,只约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪”,深得秦人拥护。

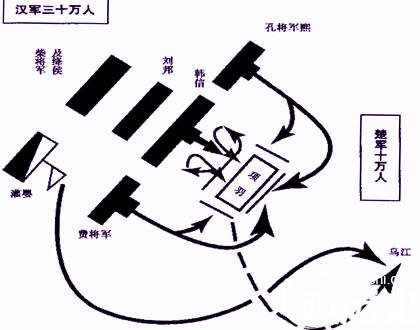

楚汉之争

刘邦入咸阳后,项羽也立即率军入关,驻鸿门,然后进入咸阳,大肆烧杀掠夺。他在诸王并立的既成局面下,自立为西楚霸王,都彭城(今江苏省徐州),建立了西楚政权(公元前206-公元前202年)。被项羽逼处巴蜀一隅为汉王的刘邦,公元前206年五月,乘机进入关中,败项羽所封关中三王。接着领军东出,远袭彭城,退守于荥阳、成皋之间,与项羽相持。刘邦巩固了关中后方,又联络反对项羽的力量,转败为胜。刘邦与韩信、彭越等会攻项羽,项羽兵败垓下(今安徽灵璧境),退至乌江(今安徽省和县)自刎,年仅31岁。同年二月,刘邦在定陶称帝。

楚汉之战是由秦末农民战争直接演变而来的。农民战争虽然胜利地推翻了秦朝,但曾经是农民战争领袖的刘邦和项羽,却不得不逐步转化为封建统治权的角逐者。刘邦知人善任,因势利导,终于战胜项羽,登上了西汉统一王朝的皇帝宝座。

秦始皇自命“始皇帝”的时候,一心想让秦朝的统治千秋万代延绵不休,但他决没想到,仅仅14年之后,才传到第三个皇帝时秦朝就灭亡了。尽管他采取了种种巩固统治的措施,但他的独裁专制、横征暴敛,早已埋下了祸根。他征发了30多万人筑阿房宫,又动用大量人力财力修骊山墓。频繁的战争、庞大的官僚机构、连续的大兴土木,动摇了统治基础,人民不堪重负,痛苦到了极点。

公元前209年陈胜、吴广领导的农民起义爆发,是中国历史上的第一次农民起义,秦朝被推翻。由于过去的割据局面所造成的影响,反秦过程中重新出现了分裂的倾向。在接踵而来的争夺统治权的楚汉之争中,汉胜楚败,使分裂形势得到控制,统一了国家。继秦之后,又一个中央集权的王朝就这样建立了。

秦亡之论

《淮南子·人间训》:秦王赵政兼吞天下而亡。

《淮南子·泰族训》:赵政昼决狱而夜理书,御史冠盖接于郡县,复稽趋留,戍五岭以备越,筑修城以守胡,然奸邪萌生,盗贼群居,事愈烦而乱愈生。赵政不增其德而累其高,故灭。

《阿房宫赋》:灭六国者,六国也,非秦也;族秦者,秦也,非天下也。

《过秦论》:一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。

《汉书·武五子传》:昔秦据南面之位,制一世之命,威服四夷,轻弱骨肉,显重异族,废道任刑,无恩宗室。其后尉佗入南夷,陈涉呼楚泽,近狎作乱,内外俱发,赵氏无炊火矣!

秦朝疆域

领土面积

秦兼并六国后的疆域到达长江流域以南的地带。秦朝初立便北击匈奴收河套,又派遣屠睢率领50万秦军平定百越,疆域面积迅速扩展,达340万平方公里左右,全盛疆域东起辽东、西抵高原、南据岭南、北达阴山,为西汉巩固汉地奠定基础。

行政划分

秦朝建立之后,秦始皇采纳丞相李斯的建议,取消西周时期流传下来的分封制,国家管理上推行单一的郡县制,废诸侯,立郡县,分天下为36郡;其后南并五岭以南之南越地,置南海、桂林、象郡三郡,北取阴山以南地置九原郡,之后陆续分析出东海、恒山、济北、胶东、河内和衡山等郡。

秦朝没有采用分封制,而是采用郡县制,最初将全国分为三十六个郡,后来增加至四十八个。

区划列表

序号 | 郡名 | 治所 | 今所在地 |

|---|---|---|---|

1 | 内史直管 | 咸阳 | 今陕西西安、咸阳之间 |

2 | 陇西郡 | 狄道 | 今甘肃临洮县南 |

3 | 北地郡 | 义渠 | 今甘肃庆城县西北 |

4 | 蜀郡 | 成都 | 今四川成都 |

5 | 巴郡 | 江州 | 今重庆市 |

6 | 汉中郡 | 南郑 | 今陕西南郑东 |

7 | 南郡 | 江陵 | 今湖北江陵 |

8 | 洞庭郡(前身为黔中郡) | 临沅 | 今湖南常德市西 |

9 | 南阳郡 | 宛县 | 今南阳市 |

10 | 苍梧郡(前身为长沙郡) | 湘县 | 今湖南长沙市 |

11 | 陈郡(西汉误作楚郡) | 陈县 | 今淮阳 |

12 | 九江郡 | 寿春 | 今安徽寿县 |

13 | 四川郡(西汉误作泗水郡) | 相县 | 今安徽淮北市 |

14 | 薛郡 | 鲁县 | 今山东曲阜 |

15 | 东海郡 | 郯县 | 今山东郯城西南 |

16 | 会稽郡 | 吴县 | 今江苏苏州 |

17 | 邯郸郡 | 邯郸 | 今河北邯郸市西南 |

18 | 钜鹿郡 | 钜鹿 | 今河北平乡 |

19 | 太原郡 | 晋阳 | 今山西太原市西南 |

20 | 上党郡 | 长子 | 今山西长子县 |

21 | 雁门郡 | 善无 | 今山西朔州右玉县 |

22 | 代郡 | 代县 | 今河北尉县西南 |

23 | 云中郡 | 云中 | 今内蒙古托克托东北 |

24 | 河东郡 | 安邑 | 今山西夏县北 |

25 | 东郡 | 濮阳 | 今濮阳西南 |

26 | 砀郡 | 砀县 | 今安徽砀山县南 |

27 | 上郡 | 肤施 | 今陕西榆林东南 |

28 | 三川郡 | 雒阳 | 今洛阳市东北 |

29 | 颍川郡 | 阳翟 | 今禹州 |

30 | 临菑郡 | 临淄 | 今山东淄博市东 |

31 | 琅琊郡 | 东武 | 今山东诸城 |

32 | 渔阳郡 | 渔阳 | 今北京密云西南 |

33 | 上谷郡 | 沮阳 | 今河北怀来东南 |

34 | 右北平 | 无终 | 今河北蓟县 |

35 | 广阳郡 | 蓟县 | 今北京市 |

36 | 辽西郡 | 阳乐 | 今辽宁锦州市西 |

37 | 辽东郡 | 襄平 | 今辽宁辽阳市 |

38 | 九原郡 | 九原 | 今内蒙古包头西南 |

39 | 南海郡 | 番禺 | 今广东广州 |

40 | 桂林郡 | 桂林 | 今广西贵港境内 |

41 | 闽中郡 | 冶县 | 今福建福州 |

42 | 象郡 | 临尘 | 今广西崇左县境内 |

43 | 胶东郡 | 即墨 | 今山东平度东南 |

郡县争议

由于唯一记载秦朝的正史《史记》没有地理志书,所以秦朝的行政区划并无单一可靠的来源,除由《史记》记载的三十六郡外,还有四十郡、四十八郡之类说法。甚至三十六郡的具体所指、郡治、范围也是历来史学家、历史地理学家研究的课题。

根据里耶古城的考古发现,秦朝还存在“洞庭郡”。黔中郡是否存在是争议话题。而在2008年,岳麓书院根据从中国海外紧急抢救的2098枚珍贵秦汉竹简中,在已知秦朝四十八郡之说外还发现了有两个新郡的证据,一个叫州陵郡,一个叫清河郡(郡治山东省巨野县张表乡清河集村,见巨野县志)。在抢救过程中,有一枚秦简刻有“丙辰朔己卯南郡假守贾报州陵郡”而“州陵守”、“州陵假守”则至少出现过3次。岳麓书院副院长陈松长还介绍到另外一枚秦简则清晰地篆写有“清河假守”,可以推测为“清河也是郡名。”同时还有桂林、象郡、南海三郡。

秦朝政治

创皇帝制

公元前221年,秦始皇,统一六国,结束了长期的诸侯割据局面,建立了一个以咸阳为首都的幅员辽阔的国家。秦王嬴政兼采传说中三皇五帝的尊号,宣布自己为这个国家的第一个皇帝,后世子孙代代相承,递称二世皇帝、三世皇帝,乃至万世皇帝。废除谥号。规定皇帝自称曰“朕”,并制定了一套尊君抑臣的朝仪和文书制度。这些都是为了显示皇帝的无上权威,表示秦的统治将万世一系,长治久安。确立至高无上的皇权。皇帝拥有至高无上的权利,凡行政、军事、经济等一切大权,均由皇帝总揽;秦朝首都咸阳及其附近关中平原由内史直接管理。

中央制度

秦始皇以战国时期秦国官制为基础,把官制加以调整和扩充,建成一套适应统一国家需要的新的政府机构。在这个机构中,中央设丞相、太尉、御史大夫。丞相有左右二员,掌政事。太尉掌军事,不常置。御史大夫是丞相的副贰,掌图籍秘书,监察百官。

丞相、太尉、御史大夫以下,是分掌具体政务的诸卿,其中有掌宫殿掖门户的郎中令,掌宫门卫屯兵的卫尉,掌京畿警卫的中尉,掌刑辟的廷尉,掌谷货的治粟内史,掌山海池泽之税和官府手工业制造以供应皇室的少府,掌治宫室的将作少府,掌国内民族事务和外事的典客,掌宗庙礼仪的奉常,掌皇室属籍的宗正,掌舆马的太仆等。建立从中央到地方的官制和行政机构即三公九卿制,互相没有统属关系,由皇帝掌握最终决断权。

三公:丞相(帮助皇帝处理全国的政事)、太尉(负责管理军事)、御史大夫(执掌群臣奏章,下达皇帝召令,兼理国家监察事务)。

九卿:卫尉(掌管皇宫保卫)、郎中令(掌管警卫事务)、太仆(掌管宫廷车马)、廷尉(掌管司法诉讼)、典客(掌管外交事宜)、奉常(掌管宗庙礼仪)、宗正(掌管皇室内部事务)、少府(掌管山河湖海税收和制造业)、治粟内史(掌管财政税收)。

法律制度

秦始皇采用战国时期法家韩非的建议,以法治国,秦帝国制定的法律十分细密、严苛,是秦始皇加强皇权、巩固中央集权政治体制的工具。秦法对于秦王朝雷厉风行的推行各种巩固中央集权的措施发挥过重要作用,但同时也给人民带来了极大的苦难。

秦朝沿袭了商周时代的很多酷刑。据文献记载,刑罚有膑(剜去膝盖),刖(锯脚),宫,榜掠,腰斩,枭首,弃市,戳尸,坑死,凿颠,抽胁,镬烹,车裂,夷三族等。当时的中原地区古人多儒雅仁义,社会是宗族形式结构,不具备法治统治的基础。秦尊韩非的以法治国,这就造成了作奸犯科的人大增,面对条条酷刑,人们怨声载道,这也是加剧秦朝灭亡的另一个不可忽视的重要原因。

统治一个大国,需要全国一致而又比较完备的法律制度。出土的云梦秦简提供了自秦孝公至秦始皇时期陆续修成的秦律的部分内容,其中有刑律的律文和解释,有名目繁多的其他律文,还有案例和关于治狱的法律文书(见云梦秦律)。秦始皇统一六国以后,以秦律为基础,参照六国律,制定了全境通行的法律。秦律经过汉朝的损益,成为唐以前历代法律的蓝本。

郡县制度

秦始皇二十六年(公元前221年),丞相王绾请封诸皇子为燕、齐、楚王,得到群臣的赞同。廷尉李斯力排众议,主张废除分封诸侯的制度,全面推行郡县制度。秦始皇接受了李斯的建议,把全国分成三十六郡,以后又陆续增设至四十余郡。皇室任免郡县的主要官吏,这些郡完全由中央和皇帝控制,是中央政府辖下的地方行政单位。中央集权的制度从此确立。秦始皇二十八年(公元前219年)的峄山刻石辞说:“追念乱世,分土建邦,以开争理”;“乃今皇家,壹家天下,兵不复起”。这说明秦始皇认为废分封行郡县是消除各地兵争所必须的。

郡,是中央政府辖下的地方行政单位,其组织机构与中央政府略同,设郡守、郡尉、郡监(监御史)。郡守,为一郡最高行政长官,掌全郡政务,直接受中央政府节制;郡尉,辅佐郡守,掌管全郡军事;郡监,掌监察工作。

郡以下设县或道。县是秦朝统治机构中关键的一级组织,是从中央到地方政府机构中具有相对独立性的一个单位。内地设县,边地少数民族地区设道。满万户以上的县设县令,不满万户的设县长。令、长为一县之首,掌全县政务,受郡守节制。县令下设尉、丞。尉,掌全县军事和治安;丞,为县令或县长的助手,掌全县司法。郡、县主要官吏由中央任免。

县以下设乡、里和亭。乡和里是行政机构,亭为治安组织。乡设三老、啬夫和游徼。三老掌教化,啬夫掌诉讼和税收,游徼掌治安。乡以下为里,是秦国最基层的行政单位。里设里正或里典,后代称里正、里魁,以“豪帅”即强有力者为之。其职能除与乡政权职能大体相同外,还有组织生产的任务。此外,还有司治安、禁盗贼的专门机构,叫做亭,亭有长。秦规定,两亭之间相隔十里,设亭长。亭遍布于城乡各要地。

秦朝创下的一套中央集权国家政治制度在以后中国社会的历史中,只有修修补补,基本框架不变。为了巩固统治。

秦朝军事

军队建制

维持一个大国的统一,还需要强大的军队。秦军以灭六国的余威,驻守全国,南北边塞,是屯兵的重点地区。秦制以铜虎符发兵,虎符剖半,右半由皇帝掌握,左半在领兵者之手,左右合符,才能调动军队。这是保证兵权在皇帝手中的重要制度。秦军是一支前所未有的巨大的震慑力量。发掘的秦始皇陵侧的兵马俑坑,估计其中两坑有武士俑七千件,战车百乘,战骑百匹。武士俑同真人一样高大,所持武器都是实物而非明器。这种车、步、骑兵混合编组的大型军阵,其规模之大,军容之盛,是秦军强大的表征。

秦朝的军队分三个部分,即京师兵、郡县兵、边防兵。京师兵,由于任务不同,分三个系统:郎中令管辖的侍卫官,包括贝(钱财)选、荫任、军功特拜而产生的传中、中郎等,有俸禄,主要负责殿内值勤、从皇帝:卫尉管辖的皇宫警卫兵,由郡尉县尉管辖。平时训练,并兼管地方安全,战时奉调出征、因所处地理环境的不同,又分为材官(步兵)、骑士(骑兵)、楼船士(水军)三类。大体北方、西北方多骑士,山丘陵地带多材官,江淮及沿海多楼船士。有的郡既有材官,又有骑士。

边防兵,指边郡骑士、材官、边郡屯兵和边塞皮卒。边郡骑士或材官,是本地服兵役的正卒。屯兵是集中驻扎的机动作战部队,由朝廷派遣的将军统率,如蒙恬曾长期领兵屯于上郡。戊卒包括轮番服役的各郡正卒和嫡发的官吏、商人及农民。除分散担任警戒、候望任务外,还构筑维修军事工程。兵种区分,秦军分为步兵(含弩兵)车兵骑兵和水兵种。步兵称材官,有轻装与重装之分,前者无甲,持弓、弩远射兵器;后者上体着甲,持戈、矛、戟之类长兵器。着甲持弓、弩者称驾兵,是步兵的主力。车兵仍然装备单辕双轮四马木质车,每车3人,皆着盔甲,御者居中,甲士2人分立两侧,持戈矛类长兵器。骑兵称骑士,着短甲,执弓箭,所乘之马有鞍,无鞍蹬。水军称楼船士,具有一定规模。秦始皇陵兵马低坑的布阵表明,步兵数量较多,是主要兵种,车兵仍是重要作战力量,骑兵尚处于从属地位,弯兵且智较大辞容。作战中,车、骑、步、驾大休混编列阵,配合而行。

秦军兵器

在那些英武的兵马俑身上,可以看到2000多年前秦国军队的磅礴气势。在冷兵器时代,战争的两大要素一是军队,二是兵器。在秦统一六国中,武器的胜出是攻城掠地必不可少的因素之一。

秦兵马俑坑出土的武器绝大多数是青铜兵器,约达4万余件。铁兵器数量极少,总共只有铁矛1件,铁镞1件,铁铤铜镞2件,出土的铁质兵器仅占俑坑出土兵器总数的万分之一。这说明战国中晚期后,虽然铁器已在农业生产中广泛使用,但由于武器对铁质的要求过高,依照当时的冶铁水平,还处在块炼铁和生铸铁的阶段,这两种铁的硬度和强度均不够,不宜大规模制作兵器。而青铜在当时使用已经非常广泛,故秦人大量使用改良合金配比的青铜兵器,把中国青铜冶炼工艺推向了一个新的里程碑。

秦军的兵器无论品质或是生产力都比前代有长足的提升,几乎囊括了当时盛行兵器的所有种类,既有以往常见的戈、矛、戟、剑、弩、殳、钺和铜镞等,也有首次发现的长铍和金(吴)钩。有些兵器上还有完整的铭文。按其功能可分三类:第一类是短兵器,有剑、金钩;第二类是长柄兵器,有矛、戈、戟、钺、殳、铍等;第三类是远射程兵器,有弩、弓等。这些兵器都是铸造成型。它们的主要成分是铜、锡、铅,另外还有微量的镍、镁、铝、锌、铁、硅、锰、钛等元素。

古人在长期的青铜冶炼实践中,直观地认识了合金成分、性能和用途之间的关系,总结出了“六齐”规律。所谓“六齐”,是对于六类不同的青铜器物采用六种不同的铜、锡配比。对此,战国末期齐国人所著的《考工记》中关于“六齐”的记述,是世界上最早的合金配比规律的科学总结。人类第一次通过自觉地控制铜、锡成分配比,获得了性能各异并且适合于不同用途的合金材料。从出土的兵马俑各种青铜兵器的合金比分析,与《考工记》中的“六齐”配比基本相符。说明秦国在当时已非常懂得吸收与利用他人的长处为己所用,并把这种配比规范化,如俑坑中出土的青铜剑,含锡量均在18%-21%之间,很接近中碳钢调质处理后的硬度。

秦国军队当时号称步兵百万,战车千乘,骑万匹,所需兵器数量极为庞大,因而武器制造的保障机制就显得尤为重要。秦人的做法,就是让武器生产制度化,模具标准化和工艺流程规范化,并用法律加以约束。《秦律十八种·上律》明确记载:“为器同物者,其大小、短长、广亦必等。”在秦俑坑中出土的所有同类器物都是如此。如兵器中的铜弩,各个弩机上的同一部件都可以互换。又如青铜镞的头部是三棱形的,三个面和三个棱被加工成抛物线,基本相等。对镞的三个面放大20倍,发现同一个镞的三个面误差小于0.15毫米,不同镞的误差,小于0.2毫米,这样的精度标准是很高的。与法律相配套的是推行“物勒工名,以考其诚”的奖罚办法,要求兵器上都要刻上制作年代、机构、督造者以及具体制作者的名字,这样工匠的聪明才智得到充分的施展和肯定。

俑坑中出土的兵器均未生锈,是因为当时已具备有效的防锈技术。用电子探针和激光技术分析,青铜兵器表面有一层铬盐氧化层,这种现象在兵器中普遍存在,说明这不是偶然因素造成,而是有意进行工艺处理后形成的,从而起到良好的防锈作用,使兵器光亮如新,锋利无比。正是因为在严格的制度管理下,秦王朝把当时最为纯熟的青铜制造技术运用到兵器生产上,才使统一六国战争有了足够的武器保障,并创造出兵器史上一个又一个奇迹。

秦始皇兵马俑一、二号坑所出土的青铜兵器,最让人着迷的——首先要数锋利坚韧的秦青铜长剑。柳叶状剑身的秦剑,又细又长又尖,长度均在81~94.8厘米,远远超出战国时期其他诸侯国的宝剑(长度一般在50~65厘米)。

秦剑

回顾中原铜剑的发展历程,剑身一断地加长。当其初起之时,剑长只有二三十厘米;至春秋战国之际,长度普遍达到50~60厘米左右;战国晚期,一些剑超出了70厘米,最长达75、76厘米,秦代,关中秦剑的长度更上新台阶,超过了80厘米,最长者将近95厘米。

秦剑的造型是一个宽、窄、宽、窄、束腰的造型,前面是剑尖儿,呈阶段性的,由厚、薄、加厚、薄到剑尖,阶段性递减,这种设计使秦剑受力部分得到加强,而又保持一定的弹性,同时剑身又不过于沉重。

青铜剑在技击格斗中,首要功能是刺杀敌人、穿透对方的铠甲,劈砍、划拉只是辅助功能而居于其次。比对手的剑长出近30厘米的秦剑,在格斗中显然更容易刺到对方,这很可能是秦剑加长的主要原因。但是,这毕竟是青铜剑,秦人用什么方法让长剑不易折断呢?

在青铜时代,铸剑的关键是在冶炼时,向铜里加入多少锡。锡少了,剑太软;锡多了,剑硬,但容易折断。对秦剑做的化学定量分析显示:它的铜锡配比让青铜剑的硬度和韧性结合得恰到好处。作为是青铜剑铸造工艺的最后巅峰,秦剑的长度、硬度和韧性达到了几乎完美的结合,攻击性能也因此大大增加。

秦式铜剑不仅长,而且很锋利。一些剑出土时毫无锈蚀,光洁如新,锋刃锐利。经试验,一次尚能划透18层纸。这些剑表面都呈灰黄色,组织细密,没有沙眼。而且剑身表面都进行了精细的锉磨、抛光,故极为平整光亮。

秦剑剑身特长,剑茎(柄)也相对很长。秦俑一、二号坑出土的青铜剑,其剑茎长度多在17~20厘米左右。根据秦剑的长度、重量和技击实用功能推测,秦剑多数为双手使用(双手剑在某些时候单手使用亦可);少数剑茎较短者可能是单手剑。

秦朝经济

统一货币

秦始皇废止战国时各国形制和轻重大小各不相同的货币,改以黄金为上币,以镒(二十两)为单位;以秦国旧行的圆形方孔铜钱为下币,文曰半两,重如其文。

统一度量衡

秦始皇用商鞅时制定的度量衡标准器,来统一全国的度量衡。今见秦朝权量,都刻有秦始皇二十六年(公元前211年)颁布的统一度量衡的诏书。这种权量出土多,分布广,长城以外也有发现,可见统一度量衡是认真有效的。秦始皇还用法律规定了度量衡器误差的允许限度。他规定六尺为步,二百四十步为亩。不过二百四十步为亩的制度实际上只行于旧秦,可能还有旧赵境内,东方许多地区仍以百步为亩,直到汉武帝时期为止。文字、货币、度量衡的统一,修驰道,为经济、文化的发展提供了便利条件,促进了统一国家的发展。秦朝统一货币,统一度量衡,统一文字,统一车轨,对于后世影响极大。

土地制度

商鞅变法以后,按亩纳税,秦国的经济体制就全面转入“耕战”。即重视农业生产和对外战争,以农业生产支持对外战争,以军功授爵赐予土地。同时由国家法令具体指导农业生产。但统一全国后类似的制度似乎并未取得显著效果。

秦始皇使黔首自实田,在全国范围内正式承认土地私有制。地主阶级凭借这个命令,不仅得以合法占有土地,而且可以用各种手段兼并农民的土地。土地被兼并的农民,不得不以“见税什五”的苛刻条件耕种豪民之田。

户籍制度

早在秦献公十年(公元前375年),秦国就建立了以“告奸”为目的的“户籍相伍”制度。后来商鞅规定,不论男女,出生后都要列名户籍,死后除名;还“令民为什伍”,有罪连坐。秦律载明迁徙者当谒吏转移户籍,叫做“更籍”。秦王政统治时期,户籍制度趋于完备。秦王政十六年(公元前231年)令男子申报年龄,叫做“书年”。据云梦秦简推定,秦制男年十五(另一推算是十七)载明户籍,以给公家徭役,叫做“傅籍”。书年、傅籍,是国家征发力役的依据。

秦始皇三十一年(公元前216年),“使黔首自实田”,即令百姓自己申报土地。土地载于户籍,使国家征发租税有了主要依据。户籍中有年纪、土地等项内容,户籍制度也就远远超过“告奸”的需要,成为国家统治人民的一项根本制度。秦置二十级爵,以赏军功。国家按人们的爵级赐给田宅,高爵者还可以得到食邑和其他特权(见爵制)。爵级载在户籍,所以户籍也是人们身份的凭证。

秦的社会组织相当严密,商鞅变法建立了“什伍连坐制”禁止父子兄弟同室而居,凡民有二男劳力以上的都必须分居,独立编户,同时按军事组织把全国吏民编制起来,五家为伍,十家为什,不准擅自迁居,相互监督,相互检举,若不揭发,十家连坐。这种严苛的法律把农民牢牢束缚在土地上,国家直接控制了全国的劳动力,保证了赋税收入。统一后秦国将此推广至全国。类似的保甲制度和户口制度一直到中华民国和中华人民共和国时期仍被当局采用。

秦朝自“商鞅变法”后,严格限制商业的发展,主要措施有:在集市收取高额的市场租金;在主要道路关卡收取高额的关税;对商人编商籍(类似工商登记);若商人破产则将被收编为国家苦役。这些措施实施后,使得商人的可预期利润远低于农户,于是自由商人自行消亡。

盐铁国营

秦朝的主要基础行业是盐、铁的开采和贩卖,秦朝令民间商人不得从事此类行业,而统一由国家行政官僚经营,负责全国各地的盐、铁开采和出售。

秦统一中国后,将以上制度推广至全国。这些制度在中国仍存有普遍的痕迹,或者部分机制仍在起作用。如类似的保甲制度和一直到无君主的中华民国时期仍被当局采用。而户口制度,仍为中华人民共和国的基本人口登记制度。

秦朝文化

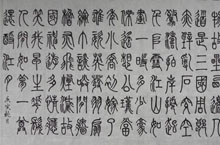

统一文字

秦国统一中国后,采取了一系列措施巩固其统治,其中包括著名的“书同文”,即将战国时期各国使用的不同的书写体统一为后世所称的小篆,相传该字体为秦国丞相李斯发明。

秦始皇以原来秦国的制度为标准,整齐划一全国政治、经济、文化方面的一些制度,企图尽可能消除由于长期分裂割据造成的地区差异,以利统一。战国时期,各国文字的基本结构虽然相同,但字体繁简和偏旁位置却有差异。李斯受命统一文字,他以秦国的文字为基础,参照六国文字,制定小篆,并写成范本,在全国推行。当时还流行一种书法,叫做隶书,比小篆更简便。书同文,将小篆作为标准文字;“焚诗书”,加强思想控制;以吏为师,严禁私学。

五德学说

秦始皇不但建立了一套专制主义中央集权的统治机构和制度,而且还采用了战国时期阴阳家的终始五德说,以辩护秦朝的法统。终始五德说认为,各个相袭的朝代以土、木、金、火、水等五德的顺序进行统治,周而复始。秦得水德,水德尚黑,所以秦的礼服旌旗等都用黑色;与水德相应的数是六,所以符传长度、法冠高度各为六寸,车轨宽六尺;水德主刑杀,所以政治统治力求严酷,不讲究“仁恩”和“义”;与水德相应,历法以亥月即十月为岁首,等等。

封禅大典

秦始皇还确定了一套与皇帝地位相适应的复杂的祭典以及封禅大典,择时进行活动。秦始皇在咸阳附近仿照关东诸国宫殿式样营建了许多宫殿,并于渭水之南修造富丽宏伟的阿房宫。咸阳宫殿布局取法于天上的紫微宫,俨然是人间上帝的居处,天下一统的象征。秦始皇还在骊山预建陵寝,墓室中以水银为百川、江河、大海,机相灌输,上具天文,下具地理。他采取这些措施,和他采用皇帝的名号一样,是要表示他在人间的权力与上帝在天上的权力相当,从而向臣民灌输皇权神秘的观念。皇权神秘观念,是专制主义中央集权制度的思想基础。

皇权的加强和神化,郡县制的全面推行,体现专制皇权的官僚机构和各种制度的建立,法律的完备和统一,皇帝对军队控制的加强等等,这些就是专制主义中央集权制度的主要内容。专制主义中央集权制度,在当时的条件下是维持统一所不可少的条件。但是这种政治制度对百姓的束缚极大;而且它对经济文化发展的促进作用也可以转变为阻滞作用,这在封建社会后期更为显著。

秦始皇对分裂割据的思想和政治倾向,也进行了斗争。当时的一些儒生、游士,希望复辟贵族割据局面,他们“入则心非,出则巷议”,引证《诗》、《书》、百家语,以古非今。

秦始皇三十四年(公元前213年),太子师博士齐人淳于越在一次朝廷会议上提出恢复周朝的分封制,“无辅拂,何以相救哉?”丞相李斯反对,并提出措施:“史官非《秦记》皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之,消灭私学。有敢偶语《诗》《书》者者弃市。以古非今者族。吏见知不举者与同罪。令下三十日不烧,黥为城旦。所不去者,医药、卜筮、种树之书。若欲有学法令,以吏为师”。秦始皇采纳之,下令各郡、县立即查禁所有《诗》、《书》和诸子百家的书籍,30天内全部焚烧。此即“焚书”。

次年,方士卢生等人求仙再次不得,惧怕处罚而出逃,秦始皇派御史侦察咸阳的方士,为秦始皇求仙药的方士有诽谤之言,又有方士、儒生非议朝政。秦始皇大怒,下令搜捕咸阳城内的方士儒生,后来的审问过程中,方士儒生互相告发,共有460余人受到株连,秦始皇下令将此460余人全部坑杀。此即“坑儒”。

“焚书坑儒”是秦朝为了国家政权安定统一的所执行的政策,也是对当时中国文化的一次摧残。“焚书”政策针对当时的书册文物,只保留对民生以及执政所需的,大量对秦政权无益的珍贵文献从此失传,春秋战国的百家言论在这段时期受到严重的摧残;“坑儒”政策也是第一个被中国历史所纪录的国家政权对知识分子大规模的逮捕行为。

在早期封建社会的历史条件下,在统一与分裂激烈斗争的年代,秦始皇用焚书坑儒手段来打击贵族政治的思想是可以理解的。但是,焚书坑儒摧残文化,是极其野蛮残暴的事,对于古文献的保存和学术的传授,造成了极大的损失。

秦朝科技

大家了解“黑科技”是最近才有的一个概念。“黑科技”的官方解释是:通常情况下,当前人类无法实现或根本不可能产生的技术或者产品统称为“黑科技”,其标准是不符合现实世界常理以及现有科技水平。今天咱们就来聊一聊在2000多年以前咱们大秦帝国在当时所创造的“黑科技”有哪些?

一、秦长城

在小学的时候,我们所学的课本上有这么一篇文章,说到,美国宇航员在太空上看到了中国的万里长城。这篇文章在我的内心里犹存了20来年,但是自从杨利伟的上天,记者采访他说,你在太空上面是否看到了中国的万里长城。杨利伟的回答非常的简单“没有”,打破了我的梦。但是从这里能够看到长城在中国人民心中的地位。

嬴政三十三年(前214年),秦始皇派大将蒙恬率领三十万人北逐匈奴,占据河套,并修筑长城。“秦已并天下,乃使蒙恬将三十万众北逐戎狄,收河南。筑长城,因地形,用制险塞,起临洮,至辽东,延袤万馀里,于是渡河,据阳山,逶蛇而北。暴师于外十馀年。”(《史记·蒙恬列传》)秦长城把过去秦、赵、燕三国长城连接起来,从临洮到辽东的绵延万里,从此始有“万里长城”之称。

现在咱们所看到的长城是明长城,不是秦长城了。要想看到秦长城的真实面目,它位于陕西省渭南市蒲城县境内,在这里你能够感受到大秦帝国的庞大。

二、都江堰

在2008年的汶川大地震中,我们感受到了中国人团结一心,抗击地震的决心。但是在这里面给我留下深刻印象的是,存在了2000多年的水利工程——都江堰。

都江堰位于四川省成都市城西,坐落在成都平原上。始建于秦昭王末年(约公元前256~前251) ,是蜀郡太守李冰父子修建的大型水利工程,两千多年来一直发挥着防洪灌溉的作用,使成都平原成为水旱从人、沃野千里的"天府之国"。

2000多年来,饮着都江堰水的四川女孩,成就了现在的中国美女之都——川渝美女。

三、阿房宫

在BC212年秦始皇为了突出自己的“功过三皇,盖过五帝”的功绩,打算表彰一下自己,修建了“天下第一宫”的阿房宫。它的修建是中国首次统一的标志性建筑,也是华夏民族开始形成的实物标识。直到秦始皇去世的时候,阿房宫都没有修建完成。秦二世时,继续修建。直到秦朝灭亡,阿房宫都没有完成。咱们现在是见不到阿房宫的真面目了。他被“西楚霸王”项羽一把大火给烧成了灰烬了。“天下第一宫”只能在影视剧中出现了。

四、秦直道“皇上路”

在现在的陕北一带,“皇上路”对于当地的老百姓依然有着深深的影响。首先简单的来说一下,这个“皇上路”相当于现在的高速公路。他是秦始皇为了控制河套地区,抵御匈奴修建的一条快速运兵道路。它的路面一般宽度为20多米,在最宽处有60米左右。直到现在都发挥着一定的作用。

五、驰道

驰道是咱们中国历史上最早的“国道”在秦始皇BC221年称帝以后,他就开始着手修建以咸阳为中心的驰道,到目前为止,有史料可靠的著名驰道有9条。这些驰道相当的宽,在有些平原地区宽度甚至是5、60米。而且两旁种着树。这表明了秦始皇已经注意到了环境保护。但是驰道是皇上的专用车道,其他一概人等不得进入,否则给予相应的处罚。现在驰道留下的遗址比较少,所以大家想要参观需要一定的难度。

- •焚书坑儒:对错交织的历史迷局

- •田横:秦末乱世中的忠义化身

- •兵马俑“真人烧制”谣言的真相:千年工艺与历史真相的碰撞

- •秦长城修建:百万人力铸就的古代防御奇迹

- •魏豹的结局:乱世浮沉中的悲剧终章

- •尚书省官职体系:古代行政中枢的权力架构与职能演变

- •徐福是日本第一代天皇?历史迷雾中的真相探寻

- •秦驰道与秦直道:帝国双轨的差异与历史分工

- •乱世枭雄陈余:从魏国名士到赵国权臣的沉浮人生

- •蒙恬之子考:历史迷雾中的家族脉络

- •孟姜女哭长城:齐长城与秦长城之辩背后的文化密码

- •孟姜女姓名之谜:从“孟”字排行到文化符号的演变

- •阎乐:秦朝末年的关键人物及其生平谜团

- •剑胆琴心:古代大侠的多元收入来源与江湖经济生态

- •赵高之死:秦三世子婴的雷霆一击

- •赵高:从有才之人到奸臣的蜕变之路

- •秦始皇为何痛恨母亲赵姬?

- •秦始皇为何更喜爱胡亥?

- •李斯:秦朝兴衰的关键人物

- •秦始皇的皇后之谜与秦朝命运探析

文明贡献