秦收复河西之战是公元前366年至公元前330年(周显王三年至三十九年),秦国收复被魏国夺取的河西地区(今山西、陕西两省间黄河南段以西地区)的作战。

战争背景

魏国位于今山西省西南、陕西省东部及河南省中部及北部地区,是三家分晋后建立的诸侯国,自魏文侯魏斯执政以来,政治上重用李悝、吴起、西门豹等一批贤臣、名将,致力于国家与军队的改革,使国家日益富强。军事上魏国联合韩国、赵国,西击秦,东击齐,南击楚,创建了由魏国领导而由韩、赵辅佐的中原霸权。

秦国是西部诸侯大国,自秦厉共公之后,国内频繁更换君主,不能形成强有力的集权统治,亦未完成社会变革。公元前419年,欲向西扩张的魏文侯任用吴起为大将军,于公元前408年成功夺取了秦国的河西地区,建立河西郡,成为秦国东进的心腹大患。为收复河西地区,秦国耗时近36年,历经秦献公、秦孝公、秦惠文王三位君主。

第一次战争

公元前384年,秦献公继位后,进行了国内改革:取消国野界限,将在野农民按照军事组织形式以五家一伍编入户籍,使服兵役,扩大兵源,内地开始设置军、政合一的县级组织,便于征集兵员;将国都由远在关中西部的雍(今陕西省凤翔县),东迁至栎阳(今陕西省西安市临潼区东北),便于对魏作战。

公元前366年,魏国在武城(今陕西省华县东)筑城,为秦所败。秦国在洛阴(今陕西省大荔县南)击败来援的魏、韩联军。公元前364年,秦献公亲率主力攻入魏河东腹心地区,在石门(今山西省运城市西南)歼灭魏军6万,获得大胜。魏国惨败,诸侯震动,周显王亦祝贺"献公称伯"。公元前362年,秦乘魏军在浍水(今山西省翼城县南)北岸与韩、赵联军大战之机,派庶长国出兵攻魏,在少梁(今陕西省韩城市南)大败魏援军,俘其主将公孙痤,占领庞城(今陕西省韩城市东南)。

在秦、赵、韩三国的夹击下,前365年,魏惠王被迫从安邑(今山西省夏县西北)迁都大梁(今河南省开封市),同时修筑河西长城(南起今陕西省华阴县,经大荔西、澄城东、合阳北,在韩城南与黄河西岸相接),对秦采取守势。秦军一度围攻陕城(今河南省陕县),企图切断河东与魏新都大梁间的联系,但未成功。

第二次战争

秦献公死后,其子秦孝公继位,下令求贤。魏相家臣卫鞅(即商鞅),因未被重用离魏投秦,被秦孝公重用为左庶长,辅佐秦孝公进行改革。他以严吏峻法保障重农、重战政策的执行。军事方面实行军功授爵制及临阵有罪重罚等,将秦全国军民纳入战争轨道,有效地提高了军队战斗力。

公元前355年,魏在大梁以西修筑了河南长城(南由今河南省密县北境,经郑州东、原阳南,向西与黄河南岸相接)。公元前354年,当魏军分别在邯郸(今河北省邯郸市)、襄陵(今河南省睢县南)与赵、齐作战时,秦军进攻魏河西长城重要据点元里(今陕西省澄城县东南),歼守军7千人,并攻占少梁。同时派公孙壮伐韩,深入韩地,占领上枳、安陵(今河南省鄢陵县北)、山氏(今河南省新郑市东北)并筑城,插入魏、韩两国交界地区。公元前352年,秦乘魏军在桂陵之战大败于齐军之机,由庞城东渡黄河,包围了魏故都安邑,魏守军降。公元前351年,商鞅率军进围固阳(今陕西省延安市东)。魏惠王立即派军在固阳东修建了崤山长城(东南起崤山,西北至黄河),以阻止秦军东进,保障河东地区与大梁的联系。

公元前350年,魏国陆续与齐、赵两国讲和后,遂集中兵力反攻固阳。秦孝公用商鞅以退为进之策,与魏惠王在彤(今陕西省华县西南)会盟修好,将安邑及河西部分土地归还魏国。为便于尔后东进中原,将国都又迁至咸阳(今陕西省咸阳市东北)。

第三次战争

公元前341年,魏10万大军在马陵之战被齐全歼,秦乘机于次年进攻河西,大败魏军,诱俘魏主将公子卬。公元前339年,秦军再由庞城渡河进攻,于岸门(今山西省河津县南)击败魏援军,俘主将魏错。同年,秦孝公死,秦惠文王继位,杀商鞅,重用魏人公孙衍。公元前332年,秦惠文王派任命公孙衍(犀首)为大良造,率军攻魏上郡重地雕阴(今陕西省甘泉县南),经过两年激战,魏军大败,死伤达8万之余,主将龙贾被俘。魏国被迫于次年将河西地区的剩余部分全部归还给秦国。至此,秦全部收复了被魏夺占的河西地区。

秦国收复河西地区之后并未因此停止攻魏。公元前329年,秦两路出兵,北路以河西为基地,渡河攻魏河东,占领汾阴(今山西省万荣县西)、皮氏(今山西省河津县西);南路以阴晋(今陕西省华阴县东)为基地,沿黄河南岸原桃林塞通道,攻占曲沃(今河南省三门峡市西南)及焦(今河南省三门峡市西),直抵魏崤山长城。次年,秦军继续攻河东,又占蒲阳(今山西省隰县)。魏求和,将上郡15县全部献秦,黄河以西全为秦有。秦亦将曲沃及焦归还魏国,不久又攻占陕城。至此,秦完全掌握了黄河天险,控制了东进中原的要道,战略上居于优势地位,奠定了进军中原的基础。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

...查看更多秦魏百年河西之战,中间断断续续,一共打了五次,魏国先胜后败,秦国先败后胜。最终秦国打赢了战争,奠定了统一六国的基业,魏国元气大伤,从此失去了争霸天下的能力,沦为二流小国。

要了解河西之战,就要先搞清楚河西这块地方在哪里。通俗的讲,就是关中平原东面的一大块区域,因为这块区域在黄河以西,所以被称为河西之地。河西地对秦国来说非常重要,因为占据河西,就可以对关东六国进可攻,退可守;如果没有河西之地,秦国这个国家还能不能维持都是一个疑问。

当然了,这个问题对于早先的秦国来说,还不是问题。因为当时的秦国还是个西垂小国,势力范围还没有深入到河西。但是到了秦穆公时期,由于秦国崛起,秦穆公有了独霸整个关中平原的野心。只不过当时霸占河西的是巅峰时期的晋国,秦国为了跟晋国抢河西,打了多次战争,无一次取胜。无奈之下,秦穆公才转而向西发展,成为西戎霸主。这也就是说,在春秋时期,晋国就占了河西之地。

到了战国时期,秦国的头号死敌,晋国首先玩完。由于三家分晋,晋国被肢解了。不过秦国也没有好哪去,由于国内守旧势力太强大,加之秦人的民风剽悍,私斗成风,完全不拿君主当回事。导致秦国内部权力斗争激烈,频繁更换君王,不能形成强有力的统治,国力衰退的也很厉害。

从晋国分裂出来的魏国看到秦国衰落,便打起了秦国的主意,准备在晋国已有河西之地的基础上继续蚕食秦国的领土。于是五次河西之战的第一次大战由此爆发!

第一次河西之战:公元前419—408年

这一次大战,是魏国先进攻,打了秦国一个措手不及。

当时魏军首先在河西少梁(陕西韩城)修了一座城,作为进攻的前进基地。秦国见魏军不怀好意,便立即发兵攻少梁城,准备拆了魏军的这座前沿基地。结果两军交战,秦军大败。秦军见打不赢魏军,也沿着黄河修了一条防御工事,以阻止魏军的进攻。

魏军在准备工作全部完成后,以十万大军对秦军发动了总攻,一直从韩城杀到了现在的华县附近,秦军大败,不敢迎战。魏军在吴起的率领下,将秦国河西地区的临晋(大荔县)、元里(澄城县)一并拿下,并在两地筑城,以巩固占领区,防备秦军反扑。

之后秦军果然反扑,吴起率魏军进行第二次攻击,这一次又杀到了华县,并且还攻克洛阴和郃阳等地(合阳县),一举将秦军打到了洛水以东地区。经过三年休整,魏军发动第三次总攻,一鼓作气将秦军在河西的残余势力全部消灭。魏国在河西设立了西河郡,吴起担任首任郡守。

相比于魏国,秦国就惨透了。最开始是沿黄河修工事防魏军,大战后变成了沿洛河修工事防魏军。国境线往西移了几百里,小半个关中平原都让魏军夺取了。

第二次河西之战:公元前401—389年

秦国丢了河西,自然是不服。魏国则在攻克河西之地后,将扩张重心移至中原,魏军主力也随之调往中原。秦国觉得这是一个报仇的好机会,便策划了这一次反攻计划。

经过数年的准备,秦军于周安王元年(公元前401 年)开始进攻魏国,双方磨磨唧唧的打了八年,没有一点突破。

周安王十三年(公元前389 年),秦国人来了一把大的。秦惠公调集了大约超过五十万的大军,进攻魏军把守的重镇阴晋。秦军气势汹汹而来,魏军有点招架不住。但是在吴起的激励下(金银财富的刺激下),魏武卒保持了高昂的士气,完全不惧怕秦军的五十万大军。

只要秦军一进攻河西,魏军便像打了鸡血一样踊跃报名参战。最终几万魏武卒,人虽少,却个个奋勇杀敌,以一当十。将五十万秦军打得大败,秦国也陷入了最低谷。(五十万秦军没有战争补偿,士气之低落,可想而知了。)

第三次河西之战:公元前366—362年

魏军两战两胜,让当时在魏国流浪的秦献公非常羡慕。因此他在回到秦国后,也学魏国一样在秦国搞起了变法改革。其中就包括了废止人殉、迁都栎阳、扩大商业活动、编制户籍和推广县制等措施。经过十八年的改革,秦国的国力转弱为强。

当时魏国也发生了一些变化,大将吴起因为政治斗争,被赶出了魏国。而魏国君主醉心于中原争霸,魏军的主力也在中原,河西只有少部分部队。于是乘这个机会,秦献公又挑起了第三次河西之战。

第一次小战斗发生在武城(华县),秦军拔了魏军的一座城。魏军不能容忍,便联合韩国组成魏、韩联军反攻,结果又被秦献公率军在洛阴大败。秦将章蟜甚至率军越过了黄河,攻到了魏国的河东地区(山西),并在河东又再次大败魏军,斩首六万魏军。魏军敌不过,找赵国帮忙,在赵国的支援下,秦军才退兵。

结果秦国刚撤兵,本来是联军的赵魏韩三国就翻脸了!魏军单挑赵、韩联军,秦献公听说后赶紧派兵攻魏,在韩城大败魏援军,还俘虏了魏军主将公孙痤。只不过魏国毕竟是瘦死骆驼比马大,在主将庞涓的率领下,魏军主力迅速西调,一举突破了秦国的河西防线,威胁秦都栎阳,秦国被迫迁都。

秦军一胜一负,表面上是平手。但介于两国的国力差距,秦国还是败了。

第四次河西之战:公元前354—350年

第三次河西之战中,秦军乘着魏军主力不在河西,占了些便宜。但是论消耗,秦国还是远大于魏国。因此秦献公去世后,继位的秦孝公立即中止了战争,全心全意的搞新政变法,壮大秦国的国力,等待魏国再次犯错后,乘机捞一把。

这个时间没等太久,魏国果然给了秦军一次可乘之机。当时赵国进攻卫国,魏国救卫国,于是魏国主力与赵军开战。

秦孝公见魏军跟赵军死磕,派大军大举进攻魏国,先在元里大败魏军,并占领少梁;接着又派公孙壮攻打韩国,深入韩地,占领上枳、安陵、山氏等地,插入了魏国和韩国的交界地区筑城坚守,防备魏军反攻。

魏国当时想灭了赵国,回头再反攻秦国。岂不料赵国找齐国和楚国帮忙。于是齐国派出了田忌和孙膑的组合,在桂陵大败魏军,俘虏了主帅庞涓。秦国一看魏军主帅都被俘虏了,于是也不打算防守了,直接出城继续猛攻魏军,先是攻克了魏国故都安邑,接着秦军又在商鞅的率领下,包围了魏国的固阳。两战连胜,收回了一部分的失土。

秦军的嚣张气焰激怒了魏国,魏惠王立即派人跟齐国、楚国、赵国休战,调集军队向秦国反击,先是夺回了旧都安邑,接着西进并包围了定阳(延安)。秦军不敌,孝公主动遣使者请求停战,归还了所有在这次战争中收复的领土给所魏国。等于秦国又白打了……

第五次河西之战:公元前341—330年

上一次大战没多久,魏惠王这个老糊涂又惹了众怒,这一次又是多国群殴魏国,给了秦国一个反攻的机会。

秦国乘魏国十万大军在马陵之战中被齐国全歼的机会,大军进攻河西,并大败魏军,诱俘魏主将公子卬。(公子卬作风坦荡,被商鞅这厮耍诈,给诱俘了。魏军失去主帅,群龙无首才遭至惨败。)河西大胜后,秦军渡过黄河,在岸门(山西河津县)击败魏国赶来的援军,俘虏了魏军主将魏错。

魏国当时被秦国和齐国两面夹击,而且两面都惨败,魏惠王基本上把魏文侯和魏武侯时期积攒的国力全败完了,无力对秦军展开反击。不过这时候,秦孝公病死了。继位的秦惠文王跟商鞅有仇,把他给杀了。秦国也因此停止了进攻,专心搞内政,于是便跟魏国停战了六年。

六年之后(公元前332 年),秦军再次卷土而来,秦惠王派十几万大军攻打魏国的河西重镇雕阴(甘泉)。魏军被迫迎战,双方激战两年多,秦军大胜,全歼魏军八万人,并俘虏了主将龙贾。魏国此时已经完全无力反攻,只得将河西郡全部归还给秦国。至此,秦全部收复了被魏夺占的河西地区。

魏国请降后,秦国并没有罢手。继续派兵攻打魏国的河东地区,收复河西地区之后并未因此停止攻魏。基本上将黄河以西的土地全部收入囊中,完全掌握了黄河天险,控制了东进中原的要道,战略上居于优势地位,奠定了进军中原的基础。

纵观秦国与魏国的百年战争,其实魏国对秦国是有碾压性优势的。只不过魏惠王这个志大才疏的二货,东一榔头,西一棒槌的到处招惹是非,导致魏军被齐、楚、赵、秦等国轮番车轮战,魏军主力疲于应战,各条战线上都遭至惨败。魏国也因此一蹶不振,国力大损,沦为了二流国家。

所以秦国能打赢河西之战,除了秦国本身变强大了之外,魏国的衰败也是很重要的原因。否则以秦国的实力,很难突破河西这条防线。这条防线是从秦穆公时代就没有逾越过的一道鸿沟,结果被魏惠王这个二货败家子给败完了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

...查看更多战国初期,魏国魏文侯在位时礼贤下士,师事儒门子弟卜子夏、田子方、段干木等人,任用李悝、翟璜为相,乐羊、吴起等为将。通过在战国七雄中率先实行的“李悝变法”,魏国成为战国前中期的霸主,在整体实力上超越了韩国、赵国、齐国、燕国、楚国、秦国等诸侯国。在此基础上,魏国朝着多个方向展开扩张。其中,就原本属于秦国的河西之地,就被魏国攻占了。围绕着河西之地,魏国和秦国展开了接近百年的长期较量。那么,问题来了,对于秦国和魏国之间的河西之战,最后谁赢了呢?

第一次河西之战

首先,河西之战是中国战国时代,魏国与秦国为争夺关中河西(今山西、陕西两省间黄河南段以西地区)地区发生的大规模战争,前后反复交战数次,主要分为五个阶段。在第一次河西之战爆发时,魏国不仅经济实力因为变法而明显增强,而且吴起已经为训练了一批精锐的魏武卒。与此相对应的是,战国初期的秦国,则因为内部斗争等因素,在整体国力上落后于魏国等山东六国。所以,第一次河西之战的结果,无疑是魏国击败了秦国。此战发生于公元前419年前后,魏国有效地完成了进攻河西之地的作战,将秦军赶到洛水一带。

第二次河西之战

在战国七雄中,秦国以顽强和坚韧著称。所以,在失去河西之地后,秦国并没有放弃反击。经过一定时间的准备,秦军在公元前401年、公元前393年,公元前390年多次向魏军发起反击。不过。因为实力上的差距,秦军依然无法夺回河西要地。特别是在中国古代历史上著名的阴晋之战中,魏国吴起以5万大军击退了秦国的50万军,打出了自己人生中最经典的一战。

第三次河西之战

在第三次河西之战时,秦国因为秦献公即位后的一系列变革,所以在整体国力上得到了增强。面对魏国占据的河西郡,秦军在公元前366年、公元364年、公元前362年继续发起了冲锋。因为魏国主力此时在中原战场争霸,所以秦军的进攻获得了胜利。不过,等到魏国大将庞涓率领主力回来进攻秦国后,秦国又遭到了失败,甚至还将都城迁回泾阳,以此缓解魏军带来的威胁。

第四次河西之战

在第四次河西之战时,秦国已经开展了商鞅变法。公元前351年,商鞅率军进围固阳(今陕西省延安市东)。值得注意的是,尽管在中原战场被齐国击败。但是,此时的魏国依然具有雄厚的实力。在调集军队后,魏国于公元前350年夺回了旧都安邑,西进并包围了定阳(今陕西延安东南)。对此,秦国只能选择和魏国修好,而且归还了之前夺走了魏国土地。

第五次河西之战

最后,在第五次河西之战前,魏国在中原战场又一次败给了齐国。特别是在马陵之战,魏国精锐的10万大军被全部歼灭,这成为魏国由盛转衰的转折点。公元前340年,秦国大军乘机进攻河西之地,大败魏军,诱俘魏主将公子卬。在这之后的十年中,秦国不断蚕食河西之地。公元前330年,秦国消灭河西之地的数万魏军,迫使魏国将河西郡归还给了秦国。在此基础上,战国初期被魏国夺走的河西之战,秦国已经全部重新夺回了。总的来说,对于魏国来说,河西之战的由胜转败,和自己两线作战存在直接的关系。对于秦国来说,想要东进中原,必须要夺回河西之地。在夺回河西之地后,秦国没有停止来,而是继续攻占魏国、韩国等中原诸侯国的疆域,以此不断壮大自己的实力。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

...查看更多关于战国时秦国的地理屏障,大家都熟悉的是秦国的函谷关、武关、终南山、黄河等天然地理位置。但秦国能够在战国合纵中能够独善其身而不是如魏、楚、齐、赵、韩等国或一战击溃或战略要地被占。除去函谷关、武关、黄河、终南山等天然地理,更重要的是秦国牢牢控制着这块关键战略要地——河西之地。

河西之战,并不是单纯的一场战争,而是以秦魏双方争夺为代表的一系列战役。除此之外,从战争的开始到结束,时间跨度也大,并非只有短短几年的时期。

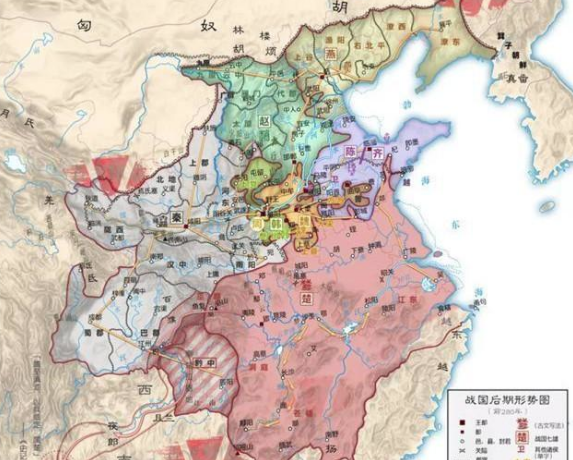

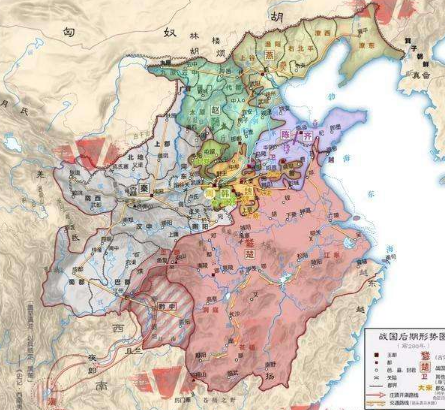

河西之地的位置为:关中平原东部、黄河以西的地区。以下图中的地点为魏国夺取秦国河西之地时的地点。

河西之战历史进程

河西之战从公元前419年魏国夺取秦国少梁开始,直到公元前329年魏惠王因为龙贾之役失败被迫割让河西之地给秦国,历时90年。历经的国君有:秦国:秦灵公、秦简公、秦惠公、秦出公、秦献公、秦孝公、秦惠文王等7位国君;魏国:魏文侯、魏武侯、魏惠王等3位国君。

以下是河西之战的历程:

1、公元前419年魏军突袭秦国少梁(今陝西省韩城市西南)),并修筑城池,秦军反扑争夺,直到公元前417年魏军才击败秦军,成功修筑少梁城,失败的秦军只能在少梁南方的黄河地带修建防御工事,希望阻止魏军南下;

2、公元前415年,秦灵公修补繁庞(今陕西省韩城市东南)、修筑籍姑城(今陕西省韩城市北),继续防堵魏军;

3、公元前413年,上地郡郡守李悝在郑县(今陕西省华县)大败秦军;

4、公元前412年,魏国太子击攻占秦国繁庞,迁移出其居民;

5、公元前409年,魏文侯任命吴起为主将,攻克临晋(今陕西省大荔县东南)、元里(今陕西省澄城县东南),并且修筑城池防守;

6、公元前408年,吴起攻打秦国,一直攻打到郑县,攻占并修筑洛阴(今陕西省大荔县西南)、郃阳(今陕西省合阳县东南);秦军不得不退守到洛水(陕西境内流入渭河的洛河),并修筑重泉城(今陕西省蒲城县东南),至此,魏国夺取了原本属于秦国的河西之地,吴起担任首任西河郡郡守;

7、公元前401年,秦简公派军攻打魏国,到达阳狐(有观点认为是河东地区,但河西已经被魏国控制,秦军怎么可能穿越河西而到达河东?);即位的魏武侯和吴起、王错视察西河郡;

8、公元前393年,魏军在汪(陝西省澄城縣境内)击败秦军;

9、公元前390年,魏军和秦军在武城(今陕西省华县东)作战;秦惠公设立陕县((今河南省三门峡市西);

10、公元前389年,秦惠公以号称50万秦军攻打魏国临晋(今陕西省华阴市),但被吴起以步兵5万、战车500辆、骑兵3000所击败;

11、公元前386年,魏国继续攻打秦国,虽然秦军击退魏军,但主将识被俘虏;

12、公元前384年,因为赵国攻打卫国,魏国、齐国救援卫国,攻打赵国;赵国和楚国联合,对抗魏国和齐国;双方大战四年,正是这四年,才给了秦献公即位后能够进行秦国改革,并把都城从雍(今陕西凤翔县)迁移到栎阳(今陕西省西安市临潼区北),可以说这四年是秦国能够扭转局势的关键时刻;

13、公元前366年,魏国和韩国联合进攻秦国,魏国甚至还在武城修筑城池;秦军在洛阴击败魏韩联军,一改自公元前419年秦军处处败战的局面;

14、公元前364年,秦献公率军亲征魏国河东,章蟜在石门山(今山西省运城市西南)之役大败魏军,斩首6万,由于赵国出军,秦军才退;此战诸侯震动,秦献公也因此战被周显王“天子贺以襜霡”;

15、公元前363年,秦军试图夺取魏国少梁,但因赵国出军而作罢;

16、公元前362年,秦军趁韩国、赵国在沧水之战击败魏国的大好时机,以庶长国为将军攻打少梁,击败魏军,俘虏其主将公孙痤,夺下了繁庞;

17、公元前361年,魏国因为都城安邑所处的河东受到秦、赵、韩三国包围,加上韩、赵、魏三国交换土地后,于是迁都大梁,在河西之地修筑长城抵御秦军,对秦国采取守势;

18、公元前354年,秦军再次利用魏国援助卫国对抗赵国、出兵包围赵国邯郸、并在邯郸、襄陵((今河南省睢县南)和齐国、宋国、赵国联军激战时,袭击魏国西河之地,夺取魏国西河长城主要据点元里,歼灭7000守军,从而占领少梁;同时派遣公孙壮攻占韩国上枳、安陵(今河南省鄢陵县北)、山氏(今河南新郑市東北),并修建城池;

19、公元前352年,商鞅趁魏国还在和齐、宋、赵胜负未分时,率军渡过黄河,攻占魏国旧日都城安邑;

20、公元前251年,商鞅再次率军攻下魏国上郡要点固阳(今陝西省延安市东);魏国攻破赵国都城邯郸,并联合韩军在襄陵击败齐、宋、赵联军;齐国不得不要求楚国景舍出面调停修好;

21、在楚国的调停下,魏国和齐国、赵国讲和后,重新夺回了秦国所攻占的安邑和少梁,并包围固阳;

22、公元前350年,秦孝公在商鞅的建议下,和魏国修好,归还部分河西之地给魏国,又将都城从栎阳迁都到咸阳;魏国则在固阳修建东南起崤山,西北至黃河的崤山长城阻止秦军东进;

23、公元前344年,面对魏惠王以朝见周天子名义召集小国诸侯图谋攻打秦国,秦孝公派遣商鞅向魏惠王提出称王建议,将魏国的注意力由秦国转向齐国和楚国;

24、公元前341年,商鞅趁魏国在马陵之战败给齐国的机会,攻打魏国西部,击败魏惠王亲率之军;

25、公元前340年,商鞅攻打魏国河东,秦军和魏军在吴城(今山西省平陆县北)对峙;商鞅以相会为名扣押魏军主将公子卬,从而击败魏军;

26、公元前338年,秦国在岸门(今山西省河津县南)击败魏军,俘虏主将魏错;

27、公元前332年到公元前330年,秦惠文王所任命的大良造公孙衍在魏国上郡雕阴(今陕西省甘泉县南)和魏将龙贾激战2年,最后斩首4.5万,龙贾被俘虏,此战魏国防守河西、上郡的兵力均被歼灭;无力防守河西的魏惠王不得不在公元前329年割让河西之地给秦国,至此秦国完全收复了河西之地。

综述,从河西之战的历程可以得到:

1、魏国夺取秦国河西,主要是由吴起攻取,吴起之前魏国基本上就是花费了2年时间修建少梁城;

2、公元前384年魏国为救卫国而卷入魏齐、赵楚四国四年大混战,注意力东向,给了秦国进行秦献公迁都和改革的时间,为秦国扭转从公元前419年以来秦军处处败战的态势提供了国力基础;

3、秦献公时对魏国的洛阴之战、石门山之战、少梁之战三大战,由于是独力对战魏国,虽然取胜,但国力损耗太大,因此秦国不得不进行二次变法——商鞅变法,以进一步提升国力;相比秦孝公时期,虽然商鞅变法已经成功,但商鞅率领的秦军从未独力对战魏军:商鞅夺取魏国元里、少梁、安邑、固阳等,都是在魏国全力和齐、宋、赵三国大战时期进行偷袭的,击败魏惠王是趁魏国在马陵大败之机,击败公子卬军更是采用欺骗手段。秦献公时秦军独战魏军、秦孝公时秦军偷袭魏军,这不同时期秦军的表现都说明了秦献公、秦孝公时期魏国战力强于秦军;

4、秦国能够夺取河西之地,完全是因为商鞅的政治操作——劝魏惠王称王,引导魏国注意力到齐国和楚国两大强国,减少对秦国的关注。在魏国和齐国、楚国相互争斗时,秦国从中取利。商鞅之所以采取这种策略,而不是直接军事攻打已经处于守势的魏国河西之地,根本的原因在于:即便经过商鞅变法,秦国实力还是不如魏国,秦军战力还是不如魏军。

5、在孙皓辉所写的《大秦帝国》小说中,魏国意图灭秦是在商鞅变法之前。但实际上,魏国是在商鞅变法成功之后才有意图攻秦灭秦的打算。

一句话就是:河西之战见证了秦国由弱变强的过程。如果秦国没有能够让魏国将注意力从秦国身上转移到齐国和楚国上,无力夺取魏国控制的河西之地,秦国国都咸阳在六国合纵攻秦时早就成为了废墟。秦国想要以山河之固来保存实力,也是不可能的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

...查看更多秦国收复河西地区之后并未因此停止攻魏。公元前329年,秦两路出兵,北路以河西为基地,渡河攻魏河东,占领汾阴(今山西省万荣县西)、皮氏(今山西省河津县西);南路以阴晋(今陕西省华阴县东)为基地,沿黄河南岸原桃林塞通道,攻占曲沃(今河南省三门峡市西南)及焦(今河南省三门峡市西),直抵魏崤山长城。次年,秦军继续攻河东,又占蒲阳(今山西省隰县)。魏求和,将上郡15县全部献秦,黄河以西全为秦有。秦亦将曲沃及焦归还魏国,不久又攻占陕城。至此,秦完全掌握了黄河天险,控制了东进中原的要道,战略上居于优势地位,奠定了进军中原的基础。

- 尔朱荣:北魏末年的乱世枭雄与军事奇才

- 萧子显:以史笔镌刻南齐风云的皇族史家

- 拓跋浚:北魏乱世中的中兴之主

- 唐代宗李豫:乱世中力挽狂澜的中兴之主

- 费祎:蜀汉四相中的守成之才与乱世棋局

- 江东双璧:张纮——东汉末年吴国的隐锋谋士

- 飞燕振翅:东汉末年黑山军首领张燕的乱世生存法则

- 雪夜孤狼:丁奉——东吴四朝的铁血脊梁

- 司马越:八王之乱终局者与西晋覆灭的催化剂

- 隐忍蓄势终成中兴之主:唐宣宗李忱的传奇治世

- 隋唐战神传奇:李元霸——十八好汉之首的无敌猛将

- 慕容儁:十六国前燕的雄主传奇

- 曹爽:曹魏权臣的兴衰悲歌

- 张鲁:汉末乱世中的政教合一领航者

- 牛僧孺:晚唐政坛的牛党擎旗者

- 曹洪:乱世忠骨,曹魏脊梁的生死浮沉

- 末世浮华:陈叔宝与南陈的悲歌

- 秦朗:乱世浮沉中铸就的曹魏名将传奇

- 华歆:汉末三国风云中的清正贤臣

- 刘琰:从蜀汉宠臣到荒诞弃子的跌宕人生

- 兰陵王高长恭:乱世美颜与忠勇传奇的交织

- 管宁:乱世中的隐逸高士与道德标杆

- 贾充:西晋开国元勋与贾南风之父的复杂人生

- 李宗闵:唐朝牛李党争中的“牛党”风云人物

- 穆皇后吴氏:从寡妇到蜀汉国母的传奇人生

- 鲁肃:东汉末年智耀江东的战略巨擘

- 谯周:三国乱世中的蜀汉大儒与历史抉择者

- 水镜先生司马徽:东汉末年隐逸的智者之光

- 忠直之士徐奕:东汉末年曹操麾下的中流砥柱

- 文聘:三国烽火中铸就的江夏铁壁,曹操麾下隐秘的军事传奇

- 傀儡皇位二十日:赵旉为何难入正史帝王谱?

- 袁绍之败:性格缺陷与战略短视的双重困局

- 凌烟阁功臣与李世民的联姻纽带:权力与亲情的交织

- 兵仙韩信:辉煌与悲剧交织的一生

- 魏延若入五虎,关羽态度几何:从性格与阵营格局剖析

- 管仲的“三不荐”:透视春秋霸业背后的用人智慧

- 战国四公子风云录:乱世浮沉中的结局悲歌

- 战国风云中的“四公子传奇”:缘何不见秦国身影?

- 长安之失:李密错失战略先机的深层剖析

- 邓芝:三国蜀汉的忠臣良将与外交奇才

- 银甲映锋芒:赵云与陆逊的战场博弈与智谋交锋

- 忠义与无奈交织:黄权的三易其主与历史抉择

- 智略与忠诚的巅峰对决:陆逊与姜维的全方位较量

- 智冠三国:陆逊的军事神话与不败传奇

- 忠义铸魂:岳飞不反的深层剖析

- 鲁肃构想的三分天下:乱世中的战略蓝图

- 陆逊的致命抉择:举荐诸葛恪如何成为东吴衰亡的伏笔

- 孙权逼死陆逊:一场权力博弈下的无奈与算计

- 挥泪斩谡:诸葛亮斩马谡背后的战略考量与政治平衡

- 赵云逆谏伐吴:忠义与战略的双重考量