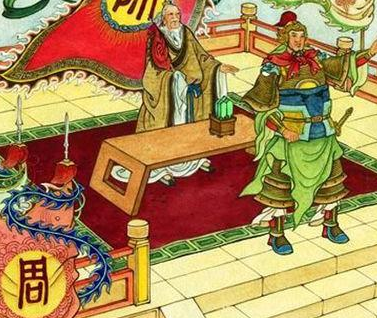

在中国古代历史上,智者之间的较量往往充满智慧与策略。姜子牙作为商末周初的著名谋士,其决策常常令人费解。其中,姜子牙拒绝听从袁尊对他三十六路兵马的劝谏便是一个典型的例子。本文将深入探讨姜子牙这一决策背后的原因。

一、袁尊的劝谏及其目的

袁尊是商朝末期的一位官员,他对姜子牙掌握重兵表示担忧,并建议姜子牙不要过于依赖武力。袁尊的劝谏并非出于对姜子牙的关心,而是基于对商朝政权的忠诚以及对姜子牙野心的担忧。他试图通过劝谏来削弱姜子牙的实力,以维护商朝的统治。

二、姜子牙拒绝劝谏的原因

自信与远见:姜子牙是一位极具智慧和远见的谋士。他对当前的政治形势有着深刻的认识,并相信自己有能力应对各种挑战。因此,他拒绝了袁尊的劝谏,坚持自己的立场和计划。

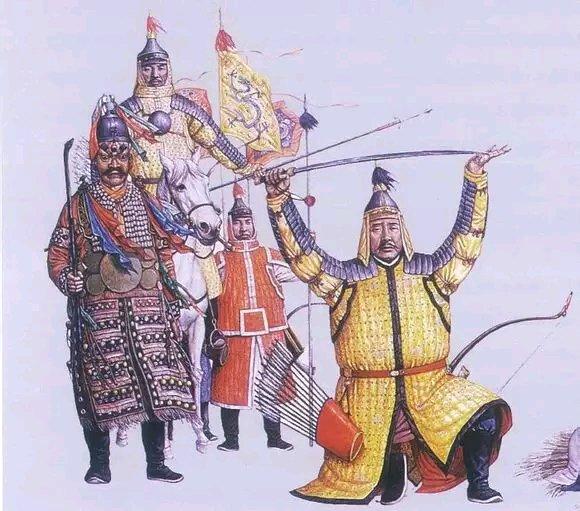

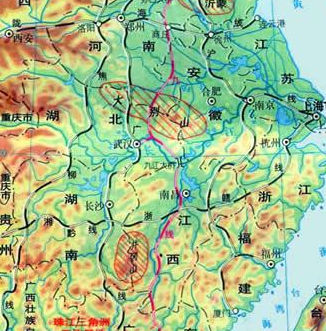

2. 权力与地位的考量:姜子牙在周朝的地位举足轻重,他掌握着大量的兵马,这为他提供了足够的权力和影响力。拒绝袁尊的劝谏,可以确保他的地位不受威胁,同时也有利于他在政治斗争中保持优势。

3. 战略与战术的权衡:姜子牙明白,在复杂的政治环境中,依靠强大的军力是确保自己利益的关键。他需要这些兵马来保护自己和支持周武王的事业。因此,在战略层面上,他选择了拒绝袁尊的劝谏。

三、结语

姜子牙拒绝袁尊对他三十六路兵马的劝谏,背后隐藏着复杂的心理和政治因素。他的决策体现了对自己智慧和能力的信心,以及对权力地位的维护。同时,这也反映了当时政治斗争的残酷现实。通过对这一事件的分析,我们可以更好地理解古代智者之间的较量以及他们在权力面前的抉择。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。