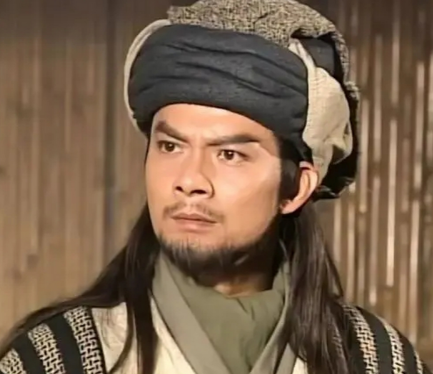

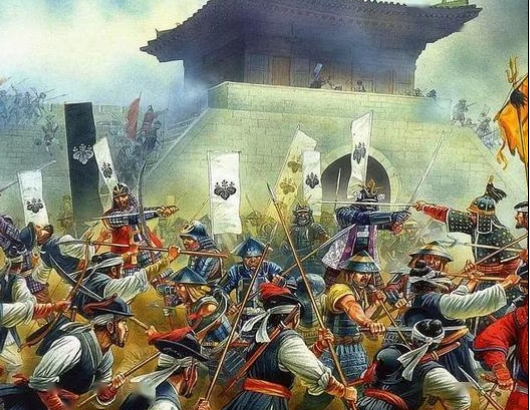

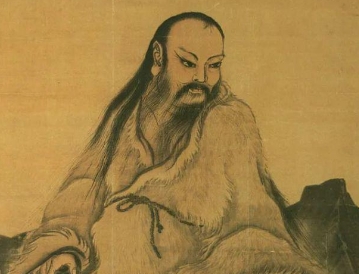

勾践,春秋末期越国的国君,因其卧薪尝胆的故事而闻名于世。范蠡和文种,两位辅佐勾践完成复国大业的重要臣子,却在功成名就之后遭到勾践的猜忌和杀害。这一历史事件背后的原因复杂多样,涉及到权力斗争、个人猜疑以及政治环境的变迁。本文将探讨勾践为何最终决定对范蠡和文种下手,揭示这一决策背后的深层原因。

首先,权力斗争是勾践杀害范蠡和文种的重要原因之一。在勾践复国成功后,范蠡和文种作为功臣,享有极高的声望和影响力。这种影响力在一定程度上威胁到了勾践的王权。为了巩固自己的统治,勾践感到必须削弱这两位重臣的权力。在封建社会,君王与臣子之间的权力平衡极其微妙,一旦失衡,很可能导致血腥的冲突。

其次,勾践对范蠡和文种的猜疑也是导致他们被杀的原因之一。据史书记载,范蠡在越国胜利后选择隐退,而文种则继续留在勾践身边。范蠡的隐退可能引起了勾践的不满和怀疑,认为他可能有不忠之心。而对于文种,勾践可能担心他利用自己的声望和人脉对王位构成威胁。这种猜疑心理最终促使勾践采取了极端的措施。

再者,政治环境的变迁也是一个不容忽视的因素。随着越国国力的增强,国内政治格局也随之变化。勾践可能需要建立新的政治联盟,而范蠡和文种作为旧势力的代表,可能被视为改革的障碍。为了推动政治目标的实现,勾践不得不牺牲这两位功臣。

最后,个人恩怨也可能是勾践做出这一决策的原因之一。在长期的共同奋斗中,勾践与范蠡、文种之间可能产生了矛盾和不满。这些个人层面的恩怨,在权势的诱惑下可能被放大,最终导致了悲剧的发生。

综上所述,勾践杀害范蠡和文种的原因是多方面的,包括权力斗争、个人猜疑、政治环境变迁以及个人恩怨。这一历史事件反映了封建社会中君臣关系的复杂性,以及权力争斗的残酷性。通过对这一事件的研究,我们可以更深刻地理解古代政治权力运作的逻辑,以及人性在权力面前的复杂表现。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。