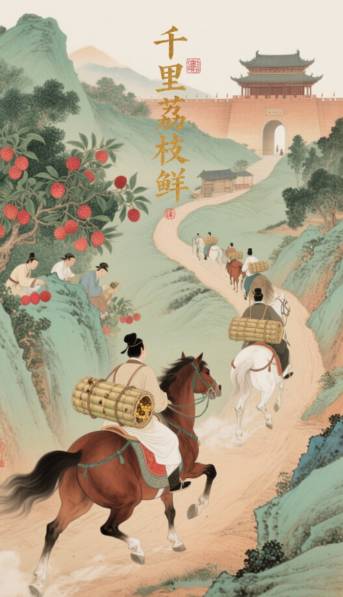

“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”杜牧的诗句让杨贵妃与荔枝的故事成为千年话题。这场跨越千里的“甜蜜传递”,实则是唐朝物流体系与自然法则的终极博弈。从岭南到长安的5000里驿路,荔枝必须在72小时内完成“色香味”的极限挑战,其难度远超现代冷链物流的想象。

一、气候密码:荔枝产地的千年之变

荔枝是典型的“气候敏感型”水果,其生存线与年均温18℃等温线高度重合。唐代处于中国近五千年气候史上的温暖期,四川盆地成为荔枝北缘的“黄金产区”。据《中国近五千年气候变迁研究》考证,唐代成都、宜宾、泸州等地广泛种植荔枝,其中涪州(今重庆涪陵)的早熟品种“三月红”农历三月即可上市,中熟品种“妃子笑”五月成熟,与杨贵妃食用时间高度吻合。

这一地理优势在宋代气候转冷后逐渐丧失。北宋《涪州志》记载,荔枝运输需“七日到长安”,而唐代史料《舆地纪胜》则明确“三日色香俱未变”。按唐代驿站日行500里的极限速度计算,涪州至长安约2000里,三日可达的记载更符合保鲜逻辑。反观岭南,其荔枝虽品质上乘,但距长安5000里之遥,即便以日行800里的速度狂奔,仍需六日以上,荔枝早已腐坏。

二、保鲜黑科技:古人的“冷链革命”

面对荔枝“一日色变、二日香变、三日味变”的天然缺陷,唐朝物流专家开发出三套“保鲜组合拳”:

连枝运输法:将整株荔枝连枝砍下,用透气黑纱布包裹,维持果实生命力。此法源于唐代《荔枝谱》记载,可延长保鲜期至五日。

竹筒密封术:选用空心竹筒装入荔枝,内填湿润苔藓与草药,外敷泥土封口。这种“生物保鲜箱”能调节湿度、减少震动,使保鲜期突破七日。

冰陆接力战:最精妙的“双向奔赴”方案——一路快马运送荔枝,另一路从冰窖取冰南下汇合。冰与荔枝在途中合流,形成“移动冷库”。唐代冰窖储冰量惊人,长安冰窖可存冰数万块,为这场“保鲜攻坚战”提供物质基础。

三、驿站系统:帝国物流的“超级引擎”

支撑这场“荔枝特快”的,是唐朝发达的驿站网络。全国1639所驿站中,陆驿达1297所,按“三十里一驿”标准布局,形成覆盖帝国的“生命线”。驿马选用西北河曲马与西南建昌马杂交品种,耐力极强,可日行600-800里。驿使换马不换人,配备“传符”(通行证)与“驿卷”(补给凭证),确保全程畅通无阻。

这条“荔枝道”更是一条“特快专线”。从涪陵出发,经达州、西乡,入子午谷至长安,全程2000里。驿站备有精壮快马与干练骑手,沿途设置“急递铺”,每铺间距仅10里。苏轼诗中“十里一置飞尘灰,五里一堠兵火催”的描写,正是这条“生鲜冷链”的真实写照。

四、代价与真相:一场奢华的“物流实验”

这场“荔枝特快”的代价堪称惊人。据《旧唐书》记载,为运送荔枝,唐朝每年耗资“数十万贯”,相当于今日数亿元人民币。驿马因过度奔劳“十死六七”,沿途百姓“田庐荡然”。更讽刺的是,杨贵妃所食荔枝,实为“二道贩子”产物——涪州荔枝先运至成都,再经剑南道转运长安,全程需多次中转保鲜。

这场“物流奇迹”的背后,是唐朝鼎盛时期的制度自信与技术巅峰。它用最原始的方式,实现了最极致的效率:没有GPS导航,却能精准计算保鲜时间;没有冷链设备,却能发明生物保鲜术;没有现代管理,却能构建覆盖帝国的物流网络。当一骑红尘掠过秦岭,留下的不仅是妃子的笑颜,更是一个文明对自然法则的征服史诗。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。