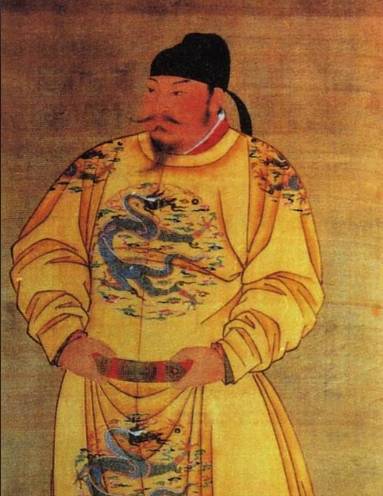

在古代帝王权谋的棋局中,开国皇帝登基后诛杀功臣似乎成了一种难以打破的“潜规则”。刘邦剪除异姓王,朱元璋几乎将开国功臣赶尽杀绝,这些血雨腥风的背后,是帝王对皇权稳固的极度渴望与对潜在威胁的深深忌惮。然而,唐太宗李世民却宛如一颗璀璨的异星,在登基之后并未对功臣痛下杀手,这背后究竟隐藏着怎样复杂而深刻的原因呢?

自身能力超绝,无惧功臣反叛

李世民堪称一代战神,其军事才能冠绝古今。唐朝夺取天下的征程中,他亲率大军南征北战,立下赫赫战功。薛举父子盘踞西北,实力强劲,众将皆非其敌,李世民一出马便一战而定;宋金刚南下,李家发源地山西几乎全部沦陷,李世民挂帅出征,迅速收复失地;洛阳之战,李世民一战擒双王,虎牢关之战更是以3500人大败窦建德的10万大军,创造了军事史上的奇迹。

他不仅武力超群,文化素养也极高。上好文学且辩敏,与群臣博古论今,常常驳得对方哑口无言。这种文武兼备的卓越才能,使他在功臣们心中树立起了绝对的权威。功臣们深知,在李世民面前,他们无论是武力还是智谋都难以匹敌,造反无异于以卵击石。因此,李世民无需通过诛杀功臣来消除潜在的威胁,他凭借自身的实力和威望,足以镇住这些功臣。

年轻有为,无需为后代铺路

李世民登基时年仅28岁,正值青春年少、精力充沛之时。与他一同打天下的功臣们,大多年龄比他大或者与他同辈。在古代,人的寿命相对较短,等到李世民去世时,许多功臣已经年老体衰甚至离世。例如,唐朝开国名将李靖就先于李世民去世。

而且,李世民对接班人集团的安排也十分妥当。李承乾事件后,他立李治为继承人,并让李治的舅舅长孙无忌辅佐他,还设计让李治有恩于李勣。这样的安排使得接班人集团实力雄厚,李世民无需担心自己去世后,功臣们会对年轻的皇帝构成威胁。因此,他没有必要为了子孙后代的皇位稳固而大肆诛杀功臣。

治国理念开明,重视功臣作用

李世民有着独特的治国理念,他强调法治和军功,认为治国必须以强军为本,通过征战来扩大领土,加强国家的实力和地位。同时,他也十分注重法治,建立了严格的法律制度和审判机构,让人民在法律面前得到公正的对待。

在这种治国理念的指导下,李世民更加注重功臣在国家和军队中的作用。他善于识别和培养人才,通过长期的战争和政治斗争,形成了一支忠诚可靠、能力出众的功臣队伍。这些功臣不仅是国家的栋梁之才,也是李世民个人的亲信和伙伴。他深知,功臣们的经验和能力对于国家的稳定和发展至关重要,因此更倾向于保护和重用他们,而不是将他们视为潜在的威胁而加以杀戮。

道德观念高尚,注重君臣情谊

李世民作为一位杰出的政治家和军事家,具有高尚的道德观念和人性关怀。他深知杀戮功臣会违背自己的道德原则,也会伤害君臣之间的情谊。他注重以德治国、以礼待人,强调君臣之间的忠诚和信任。

为了纪念功臣,李世民特意让著名画家阎立本在凌烟阁内描绘了二十四位功臣的画像,比例和真人大小一样,画像全都面北而立,他时常前往怀旧。这种对功臣的尊重和怀念之情,体现了他高尚的道德情操。他希望通过这种方式,让功臣们感受到自己的认可和感激,从而更加忠心耿耿地为国家效力。

制度约束有效,防止功臣擅权

唐朝实行府兵制,这是一种将兵分离的军事制度。分给一部分人土地,平时练兵种地,战时应征打仗,将军战时才拥有兵马指挥权,平时不参加兵马事务。这种制度有效地剥夺了功臣们长期掌握兵权的可能,使皇帝能够牢牢掌控军事力量,确保了军队的稳定。

同时,李世民还以法令约束功臣们的行为,不以私扰法。他制定了严格的规章制度,对功臣们的言行举止进行规范和约束。一旦功臣们违反法令,就会受到相应的惩罚。这种制度约束使得功臣们不敢轻易妄为,减少了他们谋反的可能性。

李世民登基后未对功臣动手,是多种因素共同作用的结果。他的自身能力、年轻有为、开明治国理念、高尚道德观念以及有效的制度约束,使得他无需通过诛杀功臣来稳固皇权。他的这种做法不仅赢得了功臣们的忠诚和支持,也为唐朝的繁荣昌盛奠定了坚实的基础,成为历史上君臣和谐的典范。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。