“渑池之会”作为战国时期极具戏剧性的外交事件,其读音与典故始终是历史爱好者关注的焦点。通过《史记·廉颇蔺相如列传》等典籍的记载,我们不仅能厘清“渑池”的正确发音,更能窥见这场会盟背后暗藏的强国博弈与外交智慧。

一、读音溯源:从渑池地名到历史典故

“渑池之会”的正确读音为miǎn chí zhī huì。其中,“渑”字特指今河南省渑池县,这一地名在《汉书·地理志》中已有明确记载,其发音源于古汉语“渑水”之名。而“之会”则表明此地为会盟之所。该典故出自司马迁《史记·廉颇蔺相如列传》,记载了秦昭襄王二十八年(公元前279年)秦赵两国在渑池举行的外交会盟。这场会盟看似以和谈为名,实则是秦国为解除攻楚后顾之忧而施行的战略欺骗,而赵国则以蔺相如的智勇化解了秦国的羞辱企图。

二、历史场景:外交博弈中的智勇交锋

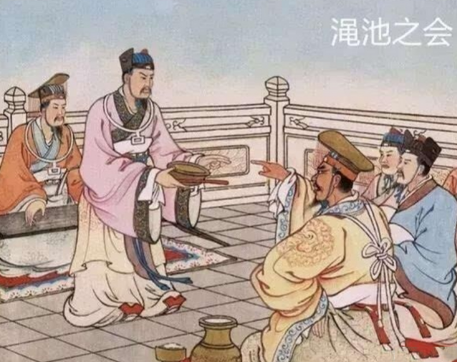

据《史记》记载,秦王在宴会上以“请赵王鼓瑟”试探赵国底线,蔺相如则以“请秦王击缶”针锋相对,甚至以“五步之内,相如请得以颈血溅大王矣”的决绝姿态逼迫秦王妥协。这场会盟的戏剧性不仅体现在语言交锋上,更在于其背后的战略考量:秦国通过会盟暂时稳住赵国,为后续攻楚创造条件;而赵国则以蔺相如的临场应变维护了国家尊严。值得注意的是,会盟后秦赵虽未立即开战,但两国矛盾并未真正消除,这种“以退为进”的外交策略为后世提供了重要借鉴。

三、文化影响:从历史典故到语言符号

“渑池之会”的典故在汉语中已超越具体事件,成为“弱国有外交”的象征性符号。其衍生出的成语“渑池之功”特指为国家立下卓越功勋,而“负荆请罪”则反映了蔺相如与廉颇将相和的历史后续。在文学创作中,这一典故常被用于表现智勇双全或以弱胜强的主题,例如现代外交场合中,人们常用“渑池之会”类比高难度的谈判场景。这种文化符号的演变,既体现了汉语成语的生命力,也折射出中华民族对智慧与勇气的推崇。

四、读音争议与历史误读

尽管“渑池之会”的读音在学术界已无争议,但民间仍存在“shéng chí”等错误发音。这种误读多源于对“渑”字多音性的混淆——该字在“渑水”中读miǎn,而在某些方言中可能被误读为shéng。此外,部分影视作品对会盟场景的艺术加工,也导致部分观众将“渑池之会”简化为单纯的“斗智”故事,而忽视了其背后的战略博弈。这种误读提醒我们,在传承历史典故时,需兼顾语言准确性与历史完整性。

从语言学的读音考据到历史学的战略分析,“渑池之会”始终承载着多重文化价值。它既是蔺相如智勇的见证,也是战国时期大国博弈的缩影。当我们再次读出“miǎn chí zhī huì”时,不仅是在复现一个历史地名,更是在重温一个关于智慧、勇气与国家尊严的永恒命题。这种跨越时空的共鸣,正是历史典故生生不息的魅力所在。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。