在武侠文学的星河中,展昭犹如一颗璀璨的恒星,其"御猫"形象与包拯的青天之名交相辉映。这个诞生于清代说唱艺人石玉昆笔下的虚构人物,却在中国文化土壤中生长出真实的历史根系。通过抽丝剥茧的考据,我们发现展昭的身份密码实则是文学想象、历史原型与民间信仰的三重变奏。

一、文学镜像:从江湖游侠到庙堂护卫的蜕变轨迹

在《三侠五义》的叙事时空里,展昭的身份转换堪称侠义文化的经典范式。初登场时,这位常州武进县遇杰村的青年侠客,以巨阙剑荡平金龙寺凶僧,用袖箭退敌于土龙岗,其行侠轨迹完全遵循传统游侠"十步杀一人,千里不留行"的行为逻辑。当包拯在进京赶考途中屡遭劫难时,展昭的三次救危不仅构建起两人命运共同体的基石,更成为其身份蜕变的关键转折点。

石玉昆在创作中巧妙设置了"耀武楼献艺"的标志性场景:三十岁的展昭以"百鸟朝凤"的剑法惊动圣听,四品带刀护卫的官服加身,标志着中国武侠史上首个"官侠"形象的诞生。这种从绿林到庙堂的身份跃迁,实质是清代社会对侠义精神的制度化收编。展昭的"御猫"封号,既是对其武功的皇家认证,更是封建王朝将民间正义纳入统治秩序的隐喻。

二、历史褶皱:甘凤池身影与武术传承的隐秘关联

尽管正史未见展昭其人,但清代武术家甘凤池的生平轨迹与展昭形成奇妙互文。这位"江南大侠"同样以武艺高强闻名,其独创的"双插子"拳法在后世直接被冠以"南侠展昭"之名。更耐人寻味的是,甘凤池晚年归顺清廷的经历,与展昭"弃绿林入仕途"的人生选择构成镜像关系。这种文学形象与历史原型的暗合,揭示出武侠创作中"箭垛式人物"的塑造规律——将时代精神投射于虚构载体。

在武术文化传承层面,展昭形象呈现出更丰富的层次。江苏常州地区流传的"阳湖拳",相传由展昭融合南北拳法所创,其"近身短打、进多退少"的特点,暗合小说中"精悍灵巧"的描写。这种虚实相生的文化传承,使展昭超越文本限制,成为地域武术文化的重要符号。

三、文化象征:侠义精神的时空穿越与现代转型

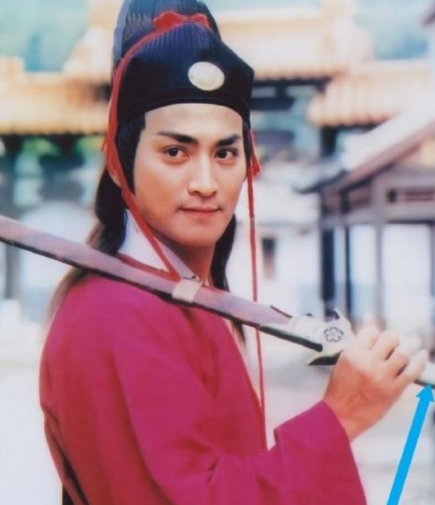

展昭形象的文化生命力,在于其完成了侠义精神的三次转码:在清代公案小说中,他是皇权合法性的注脚;在民国武侠复兴浪潮里,他成为民族气节的化身;至当代影视改编,何家劲饰演的展昭则以儒雅形象重塑了侠客审美。这种持续的形象迭代,印证了鲁迅所言"侠义小说是国民性情的投影"。

值得关注的是展昭形象的现代性裂变。在单田芳评书中,其武功地位被内功高手超越,折射出武侠审美从技巧炫耀向内力修为的转向。而民间传说中的"展昭艳史",则通过情感叙事解构了传统侠客的刻板印象,展现出人性化书写的新维度。这种演变轨迹,恰似文化学者所言:"侠义精神从未消亡,只是不断更换着时代的披风。"

展昭的身份之谜,本质上是中国侠义文化嬗变的密码本。这个虚构的官侠形象,如同棱镜般折射出不同历史时期的社会心理:从清代对秩序的渴望,到民国对民族救赎的想象,再到当代对人性深度的探索。当我们在21世纪重审展昭形象时,看到的不仅是文学人物的传奇,更是一个民族对正义永恒的追寻与诠释。在这个意义上,展昭早已突破身份真伪的局限,成为镌刻在文化基因中的侠义图腾。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。