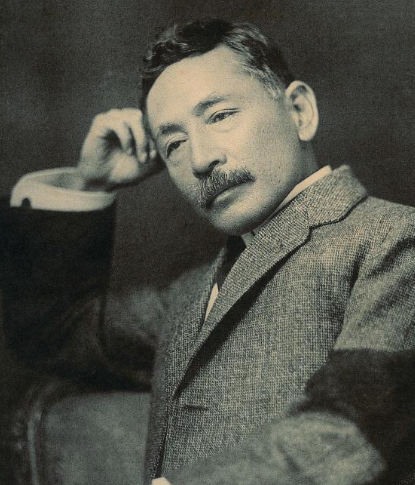

夏目漱石(1867年2月9日—1916年12月9日),本名夏目金之助,笔名“漱石”取自中国《晋书》中“漱石枕流”的典故,是日本近代文学史上最具影响力的作家之一,被誉为“国民大作家”。他以独特的文学视角、深刻的社会洞察力和精湛的艺术技巧,在日本乃至世界文学史上留下了浓墨重彩的一笔。

早年经历:坎坷中孕育文学萌芽

夏目漱石出生于江户(今东京)的一个小吏家庭,是家中第八子。因家境逐渐没落,他出生后不久便被寄养,两岁时又被过继给严原家为养子。养父母情感不睦,他频繁迁居,十岁时才回到亲生父母身边。然而,幸福的日子极为短暂,母亲在他十五岁时病逝,他与父兄关系不睦,十九岁便离家开始独立生活。

这些坎坷经历塑造了夏目漱石独立、敏感的性格,也成为他日后文学创作的重要源泉。他自幼痴迷汉学,14岁开始系统学习中国古籍,少年时便立志以汉文立身。1888年,他考入东京第一高等中学,结识了俳句运动倡导者正冈子规,两人成为挚友。22岁时,他以汉文评论正冈子规的《七草集》,并以汉诗体创作游记《木屑集》,首次使用“漱石”为笔名,展现了对汉文学的深厚造诣。

求学与任教:东西方文化的双重滋养

1890年,夏目漱石进入东京帝国大学英文科就读,成绩优异。青年时期,他深受汉文学道德观念、英国文学启蒙主义思想以及俳谐文学文人趣味和美学观点的影响,大学期间便发表学术论文,并从事俳句创作。

1893年毕业后,他经校长推荐进入东京高等师范任教,后转至四国岛松山市中学、九州岛熊本市第五高等学校任英语教师。在熊本定居的四年多里,他频繁搬家,但这段经历让他深入接触日本地方社会,为创作积累了素材。1899年,他在《杜鹃》杂志上发表《英国文人与新闻杂志》和《评小说》,文学才华初露锋芒。

1900年,夏目漱石奉教育部之命赴英国留学两年。在伦敦大学学院,他发现英国文学与自己此前认知的英文差异巨大,精通英文不足以增强国势,理想几乎幻灭。留学经费不足、妻子怀孕后极少来信,使他神经衰弱加剧,但也刺激他更专注于写作。这段经历让他对东西方文化有了更深刻的理解,为后来的创作奠定了基础。

创作高峰:批判现实,塑造经典

1903年回国后,夏目漱石任第一高等学校英语教授和东京大学英国文学讲师,并继续为《杜鹃》杂志撰稿。1905年,38岁的他在《杜鹃》杂志发表短篇小说《我是猫》,一举成名。这部作品以一只拟人化的猫的视角,观察人类心理,讽刺资本家、统治者,批判金钱万能的社会和盲目崇拜西方的生活方式,塑造了一群自命清高、愤世嫉俗的知识分子形象。小说语言诙谐、笔锋犀利,惊动了日本文坛,应读者要求一再连载,后编成上、中、下三册出版。

此后十年是夏目漱石的创作高峰期。1907年,他辞去教职,成为《朝日新闻》特约撰稿人,走上职业作家道路。同年发表长篇小说《虞美人草》,反映日本资本主义社会拜金主义浪潮中利己主义的恶果。1908—1910年,他创作“前三部曲”——《三四郎》《其后》《门》,以不同主人公展现明治时代知识分子的生活道路问题,揭露社会黑暗现实。

1910年是夏目漱石思想和创作的转折点。日本发生“大逆事件”,政府残酷镇压革命者,社会一片黑暗;他本人大病一场,三次吐血,女儿雏子夭折,精神抑郁。此后,他的创作从与外界社会丑恶斗争转向与人们内心丑恶斗争。1912—1914年,他创作“后三部曲”——《春分之后》《行人》《心》,剖析知识分子内心世界,展现孤独悲凉心境。《心》是其晚年代表作,通过“我”的观察和主人公“先生”的遗书,追述“先生”因人性自私、残酷而自感负罪,最终自杀的人生旅程,痛切地声诉世人不可信、人间充满恶,恳切期望人们责罚自我、净化灵魂。

文学成就:多才多艺,影响深远

夏目漱石一生创作丰富,除11部长篇小说、4部中篇小说、7篇短篇小说外,还有2部文学理论论著,以及大量诗歌、评论、小品文、讲演稿、日记等。他的作品风格朴实、幽默,结构巧妙多样,描写生动感人,语言朴素细腻,达到很高艺术水平。

他对个人心理描写精确细微,开启后世私小说风气之先。在艺术特色上,他继承日本“作谐”文学及“落语”传统,语言机智幽默;长于心理分析,如《心》中“先生”的遗书部分,震撼人心;作品具有可分可合、可长可短的特点,如《春分之后》《行人》《心》由几个相对独立的短篇组成,《我是猫》原计划写一两回,因反响强烈成为长篇巨著;还具有“同素异构”特点,同一题材从不同角度反复描写,如《其后》和《心》都涉及“夺妻”事件,但视角和主题不同。

夏目漱石在日本近代文学史上地位崇高,被称为“国民大作家”。1984年,他的头像被印在日元1000元纸币上(2004年11月改为日本医学家野口英世)。他的作品被收入日本中学国语教科书,影响一代又一代读者和作家。他对东西方文化均有很高造诣,既是英文学者,又精擅俳句、汉诗和书法,展现出深厚文化底蕴。他的文学精神激励后世创作者勇敢面对社会现实,追求真理和正义,成为连接东西方文化的桥梁和纽带。

晚年与逝世:留下永恒文学遗产

1915年11月,经林原耕三引荐,久米正雄、芥川龙之介等年轻作家入夏目漱石门下,他悉心提携后辈,为日本文坛培养了新生力量。1916年,夏目漱石因罹患糖尿病接受治疗,同年12月9日因大量内出血去世,葬于杂司谷墓地。他死后将脑和胃捐赠给东京帝大医学部,脑至今仍保存在东京大学。

夏目漱石的一生短暂而辉煌,他以文学为武器,批判社会现实,关怀人类命运,为日本乃至世界文学留下了宝贵的遗产。他的作品如同一座座灯塔,照亮了人们前行的道路,激励着后人不断追求真理、善良和美好。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。