安庆绪,唐朝末年重要人物,安禄山次子,曾在安史之乱期间自立为帝,但最终未能逃脱被杀的命运。他的死,不仅是个人命运的终结,更是安史之乱中权力更迭的一个缩影。

一、安庆绪的崛起与自立

安庆绪,字仁执,性格内向但骑射一流,因屡立功勋,在安禄山麾下逐渐崭露头角。天宝十四年(755年),安禄山发动安史之乱,安庆绪参与其中,并随军攻破东都洛阳。安禄山建立大燕政权后,安庆绪被封为晋王。

至德二年(757年),安庆绪与中书侍郎严庄联手,弑杀了安禄山,自立为帝,年号“载初”。然而,他的自立并未得到广泛认可,面临着内外交困的局面。一方面,他背叛了家族和朝廷,引起了世家和部分军队的不满;另一方面,战争形势不利,他不得不退出洛阳,逃亡邺城。

二、安庆绪的困境与败亡

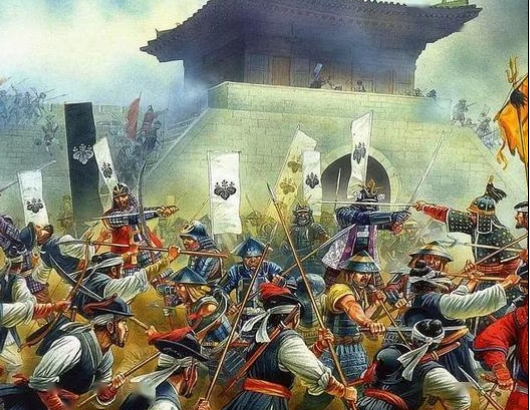

安庆绪自立为帝后,面临着诸多困境。首先,他的统治基础并不稳固,缺乏足够的政治巧妙和支持者。其次,战争形势不断恶化,他无力抵挡唐军的进攻。乾元元年(758年),唐军九节度使统兵20余万,后增至60万,讨伐安庆绪,包围了邺城。

在危急关头,安庆绪曾向史思明求援。史思明初时归顺唐朝,但得知安庆绪困境后,再次反叛,与安庆绪遥相声援。然而,史思明的援军并未能改变安庆绪的败局。乾元二年(759年)三月,史思明率兵来增援安庆绪,但在城下被唐军击败。史思明见安庆绪已无力回天,便趁机杀死了他,自立为大燕皇帝。

三、安庆绪之死的意义与影响

安庆绪的死,标志着安史之乱中又一个权力更迭的完成。他的自立与败亡,不仅是他个人命运的起伏,更是安史之乱中权力斗争的一个缩影。安庆绪的失败,一方面是由于他缺乏足够的政治智慧和支持者,另一方面也是由于战争形势的不利和唐朝军队的顽强抵抗。

安庆绪的死,对安史之乱的发展产生了深远影响。史思明杀死安庆绪后,自立为大燕皇帝,继续与唐朝军队作战。然而,史思明也未能逃脱败亡的命运。他的统治同样面临着内外交困的局面,最终在761年被其子史朝义所杀。史朝义继位后,也未能挽回败局。763年,唐军收复洛阳、长安等地,安史之乱最终结束。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。