在明朝永乐年间的权力更迭中,一位来自安徽凤阳的将领孙岩,凭借靖难之役中固守通州的卓越功勋,不仅为自己赢得应城伯的爵位,更让家族享受了十代荣华。这段历史背后,既有沙场血战的壮烈,也有权力博弈的微妙,更折射出明朝勋贵制度的独特逻辑。

一、从渡江先锋到燕山宿将:孙岩的军事履历

孙岩与明太祖朱元璋同为凤阳人,早年便追随朱元璋渡江作战,在攻占应天(今南京)的战役中崭露头角。凭借战功,他逐步升至燕山中护卫千户,成为燕王朱棣麾下的重要将领。洪武十三年(1380年)朱棣就藩北平后,孙岩长期驻守燕山防线,对北方军事地理了如指掌,这为其日后在靖难之役中的表现奠定了基础。

二、通州保卫战:以弱敌强的战略支点

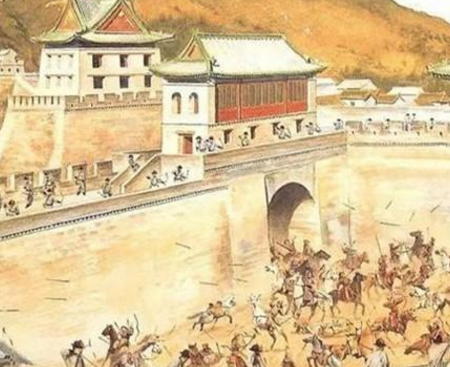

建文元年(1399年)七月,朱棣以"清君侧"为名起兵靖难。当北平周边城池纷纷望风而降时,通州成为阻挡燕军南下的关键门户。此时已退休的孙岩被朱棣紧急召回,与通州守将房胜共同指挥防御。面对朝廷平叛军李景隆部的猛烈攻势,孙岩展现出卓越的军事才能:

立体防御体系:在城楼堞墙被摧毁的情况下,他组织士兵利用残垣断壁构建多层防线,同时挖掘陷阱、设置伏兵,形成立体防御网络。

心理战术运用:通过夜间突袭、虚张声势等手段扰乱敌军,使平叛军始终无法组织有效进攻。

反守为攻的决断:当平叛军因粮草不济准备撤退时,孙岩亲率精锐骑兵突袭张家湾,一举缴获三百艘粮船,彻底瓦解敌军士气。

这场持续月余的保卫战,不仅保住了通州这个战略要地,更切断了朝廷平叛军与南京的补给线,为朱棣最终攻占南京创造了有利条件。

三、论功行赏:应城伯爵位的政治含金量

建文四年(1402年)六月朱棣登基后,对靖难功臣进行大规模封赏。孙岩因"宿将守城功"被破格提拔为都指挥佥事,封应城伯,食禄千石。这一爵位的授予具有特殊政治意义:

打破资历壁垒:作为退休后重新起用的将领,孙岩的封爵打破了明朝"非开国元勋不封伯"的惯例,彰显朱棣对实战功绩的重视。

平衡新旧势力:在大量提拔燕王府旧臣的同时,朱棣通过封赏孙岩等原朱元璋旧部,缓解了新旧势力之间的矛盾。

树立军事标杆:孙岩从千户到伯爵的跨越式晋升,为明朝中后期武将晋升开辟了新路径,影响了后续的勋贵体系。

四、家族传承:十代荣华的制度密码

应城伯爵位的传承持续至崇祯十七年(1644年),历经十代二十余人,其延续性在明朝勋贵中极为罕见。这种超长待机现象背后,是明朝勋贵制度的独特设计:

世袭罔替制度:明朝初期实行勋爵世袭制,只要不犯"谋反"等十恶不赦之罪,爵位可世代传承。

军事才能考核:孙氏后代多在军中任职,如第五代孙继先掌管五军营围子手,第八代孙文栋领南京后军都督府,保持了家族军事传统。

政治联姻策略:孙氏家族通过与徐达、沐英等勋贵家族联姻,构建了庞大的政治网络,增强了家族抗风险能力。

五、历史启示:功勋与制度的共生逻辑

孙岩家族的兴衰史,揭示了中国古代勋贵制度的深层逻辑:

个人功绩与家族命运的绑定:孙岩的通州之功不仅改变个人命运,更通过爵位世袭制度将个人荣誉转化为家族资本。

军事才能的持续价值:在明朝"以文制武"的政治格局下,孙氏家族通过保持军事传统,在勋贵群体中维持了特殊地位。

制度弹性与家族韧性:当孙岩因私杀千户被贬谪时,朝廷最终恢复其爵位,既维护了制度权威,又体现了对功臣的包容,这种弹性为家族延续提供了空间。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。