在绍兴亭山南麓的苍翠草木间,一座荒草丛生的小土堆静默伫立,斑驳石碑上“祁彪佳墓”四个红字在风霜中若隐若现。这座曾被《明史》载入忠烈传的明代名臣之墓,历经四百年风雨侵蚀与人为破坏,从“甬道列翁仲、青石立牌坊”的恢弘形制,沦为被新建墓穴蚕食的市级文保遗址。其兴衰轨迹恰似晚明文人气节的缩影,折射出历史洪流中个体命运与文明传承的深刻命题。

一、忠节殉国的历史丰碑

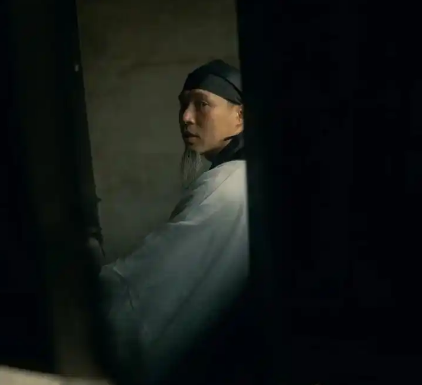

祁彪佳的殉国之路堪称晚明士大夫精神图谱的典型范本。1645年清军攻破南京后,这位曾任河南道监察御史、江南巡抚的官员,面对贝勒致书征聘时写下“含笑入九原,浩气留天地”的绝笔,自沉于绍兴寓园水池。其绝命词中“图功为其难,洁身为其易”的抉择,既源于儒家“舍生取义”的伦理传统,亦受刘宗周“证人”思想与浙东文人不尚武力、重名节的地域文化浸润。这种儒佛交融的生死观,使其殉节行为超越单纯忠君范畴,升华为对文明气节的终极守护。

隆武帝追赠的“少傅兼太子太傅兵部尚书”谥号“忠敏”,鲁王监国时“予祭七坛”的规格,皆彰显其政治地位之崇高。而其留下的《远山堂曲品》《救荒全书》《祁彪佳日记》等著作,更以戏曲理论、救灾方略与实录体史学的三重价值,构建起晚明士人精神世界的立体坐标。

二、墓葬形制的兴衰纪实

祁彪佳墓的原始形制堪称晚明高规格墓葬的活态标本。据史料记载,其墓地选址亭山之阳,占地广阔,甬道两侧列设翁仲、石马等石像生,始端矗立青石牌坊,形成中轴对称的礼制空间。这种布局既符合《大明会典》对三品以上官员墓葬的规定,又融入江南园林“咫尺山林”的营造智慧,石马鞍鞯的精雕细琢与牌坊额枋的云龙纹饰,皆展现明代石刻艺术的巅峰水准。

但这座承载文明记忆的墓葬,却在近现代遭遇毁灭性打击。1960年代“大拆坟”运动中,生产队为获取建材将墓体拆解,石板用于铺设五金厂道地,棺木改作农船构件;1970年代“农业学大寨”时期,副业队彻底平毁墓冢改种茶树;2008年亭山村拆迁后,山体大规模修建公墓导致墓址被侵占,文保碑挪移,第三次全国文物普查时更因本体消失而撤销文保单位资格。这种由社会运动与城市化进程叠加的破坏,使墓葬从物质载体蜕变为精神符号。

三、文化记忆的断裂与重构

祁彪佳墓的损毁,直接导致相关文化遗产的链式断裂。其父祁承?创建的澹生堂藏书楼,曾与宁波天一阁齐名,总理1951年即指示追查流失藏书,但因墓葬破坏引发的家族衰落,使大量古籍散佚民间。祁彪佳故居现存五间遗构虽存柱础雕花、石板道地等遗迹,却因未列入《绍兴市名人故居激活三年行动计划》,面临拆迁威胁。这种物质载体消亡与文献典籍流失的双重困境,折射出基层文物保护的系统性危机。

当代社会正尝试通过多元路径重构文化记忆。2023年全国文保志愿者呼吁恢复祁彪佳墓文保单位身份,提出“考古前置”与“大运河文化带建设”双轨保护方案;绍兴文史学者通过卫星影像比对,还原墓地历史边界;浙江省博物馆展出其绝命书册真迹,使“浩气留天地”的精神内核获得数字化永生。这些努力虽难复原墓葬原貌,却为文明传承开辟了新维度。

四、文明守护的当代启示

祁彪佳墓的沧桑史,为现代文物保护提供三重镜鉴:其一,制度设计需超越“挂牌保护”的表面工程,绍兴市撤销文保单位时未履行《文物保护法》规定的“价值评估”与“公众听证”程序,暴露出地方决策的随意性;其二,保护机制需构建“文物-社区-生态”共生体系,祁彪佳故居因未纳入拆迁区域保护名录,导致村民对文保价值认知淡漠;其三,价值阐释应突破“忠臣叙事”的单一维度,其在戏曲理论、救灾实践、园林营造等领域的成就,亟待通过专题展览与学术研究活化利用。

在亭山墓址前,那方被茶树根系拱起的残碑,恰似文明长河中的一枚时间切片。它提醒我们:对历史遗迹的守护,不仅是对物质形态的复原,更是对文明基因的解码。当我们在数字化技术中重建澹生堂藏书楼的全息影像,在沉浸式剧场中演绎《远山堂曲品》的经典剧目,在运河文化长廊中标注祁彪佳故居的地理坐标,这位以身殉国的晚明名臣,终将在文明传承的链条中获得真正的永生。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。