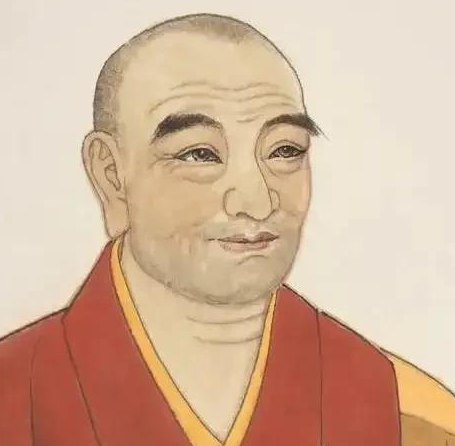

在隋唐演义的江湖叙事中,定彦平(又称丁彦平)作为"兴隋九老"之一,其双枪绝技与隐逸人生构成独特的传奇符号。尽管正史无载,但通过评书文本与民间传说,可勾勒出这位双枪老将的武学脉络。其武学传承不仅折射出隋唐英雄体系的复杂性,更暗含传统武术文化中"技进乎道"的精神内核。

一、武学根基:双枪绝技的师承之谜

定彦平的武学根基源于曹州(今山东菏泽)麒麟村的武学传统。其标志性兵器"绿沉四尖枪"重达160斤,需配合"银点花斑豹"坐骑施展"双枪盘旋"绝技。这种兵器形制与重量配置,暗合隋唐时期重甲骑兵对抗的实战需求。据《兴唐传》记载,定彦平早年曾与北平王罗艺、靠山王杨林结为异姓兄弟,其武学造诣在三人中居首,尤以"单枪破双枪"秘法闻名。

关于其师承,评书文本存在两种说法:

江湖隐士说:定彦平的双枪技法源自某位游方武师,此说强调其武学的独创性。

军旅传承说:作为隋朝开国元勋,其武艺可能源于军中秘传枪法,与"兴隋九老"其他成员存在技术交流。

无论哪种说法,定彦平的武学体系均体现出"刚柔并济"的特点:双枪既可分刺左右,又能合击中路,这种技法设计暗合道家阴阳学说。

二、武学传承:从义子到高徒的谱系重构

定彦平的武学传承呈现明显的"双向性"特征:

义子罗成的"技术窃取":作为罗艺的结义兄弟,定彦平收罗成为义子并传授飞锤绝技。然而罗成在破一字长蛇阵时,以"单枪破双枪"之法反制义父,直接导致定彦平心灰意冷出家为僧。这一事件揭示传统武学传承中的伦理困境:技术保密与师徒信任的矛盾。

裴元庆的"二次学艺":被李元霸击败的裴元庆在隐居寺庙期间,偶遇出家的定彦平。这位双枪老将不仅指点其锤法,更传授"链子锤"绝技。裴元庆在扬州大会上以此技震退李元霸,印证了定彦平"以柔克刚"的武学理念。这种跨门派的技艺传授,打破了传统师徒制的封闭性。

定彦平的武学传承呈现"去门派化"特征:既不拘泥于兵器种类(从枪到锤),也不局限于师徒名分,更强调武学境界的提升。这种开放性在隋唐英雄体系中独树一帜。

三、武学境界:从实战到悟道的升华

定彦平的武学生涯可分为三个阶段:

军旅时期:作为"兴隋九老"之一,其双枪技法服务于战场实战,强调杀伤效率。

隐居时期:出家为僧后,武学理念转向"以武证道",在指导裴元庆时更注重技巧与内力的结合。

传奇余韵:其"单枪破双枪"秘法虽被罗成破解,但衍生出的"链子锤"技法却成就了裴元庆的传奇。这种技术转化体现了武学发展的辩证规律。

定彦平的武学境界可从三个维度解读:

技术维度:双枪技法融合了刺、挑、拨、缠等多种动作,形成独特的攻防体系。

哲学维度:其"刚柔相济"的理念暗合道家思想,强调武学与自然的和谐。

伦理维度:面对义子的背叛,选择隐居而非报复,体现了传统武者的精神修养。

四、历史镜像:虚构人物的文化投影

尽管定彦平为虚构人物,但其形象承载着丰富的文化信息:

兵器象征:双枪作为非常规兵器,象征着技术突破与思维创新。

师徒关系:罗成事件折射出传统师徒制中的权力博弈与伦理困境。

隐逸文化:出家为僧的选择,呼应了中国文人的"功成身退"理想。

在隋唐英雄谱系中,定彦平的定位颇具深意:他既非李元霸、宇文成都式的无敌战神,也非秦琼、尉迟恭式的忠义代表,而是作为武学境界的象征存在。这种设定使得其形象超越具体历史背景,成为传统文化中"武德"的具象化表达。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。