19世纪三四十年代,法国里昂工人起义、英国宪章运动与德国西里西亚纺织工人起义三大工人运动,犹如三声惊雷,震撼了欧洲资本主义世界的根基。这场跨越法、英、德三国的工人阶级政治觉醒,不仅标志着无产阶级作为独立政治力量登上历史舞台,更通过血与火的实践为马克思主义的诞生提供了现实土壤。

一、无产阶级独立政治力量的历史性登场

法国里昂丝织工人起义以"不能劳动而生,毋宁战斗而死"的口号,将经济诉求升华为政治斗争。1831年首次起义中,工人通过武装斗争控制里昂城,提出废除君主制度、建立共和政体的政治主张。1834年二次起义更形成跨阶级联合,小资产阶级民主主义者与工人互助社共同组建总委员会,这种政治组织形态的突破,使里昂工人运动成为法国无产阶级觉醒的里程碑。

英国宪章运动则以制度化方式展现工人阶级的政治诉求。1838年《人民宪章》提出普选权、秘密投票等六项政治要求,三次全国请愿书分别获得125万、300万、197万工人签名支持。全国宪章派协会的成立,标志着近代首个工人政党的萌芽,其"和平合法"的斗争策略虽最终失败,却开创了工人阶级通过议会斗争争取权益的先河。

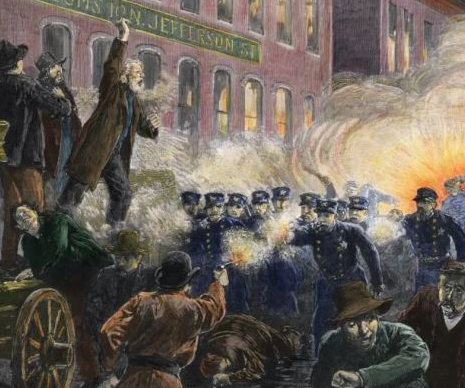

德国西里西亚纺织工人起义的爆发更具典型性。1844年6月,3000名工人以简陋武器对抗政府军骑兵与炮兵,持续三天的激战中,工人不仅摧毁工厂主的机器与账房,更以行动彰显了无产阶级反抗剥削的决心。这场起义虽被血腥镇压,却成为德国工人运动从经济斗争转向政治斗争的转折点。

二、资本主义制度冲击与阶级斗争深化

三大工人运动直接冲击了资本主义生产关系的根基。里昂工人通过罢工迫使工场主签订最低工资协议,宪章运动将"普选权问题是饭碗问题"的口号写入政治纲领,西里西亚起义中工人直接摧毁生产资料,这些行动暴露了资本主义制度下劳动与资本的根本对立。马克思在评价里昂起义时指出:"工人们以为自己只是共和国的战士,事实上却是社会主义的战士。"

工人阶级在斗争中展现出超越地域的联合意识。里昂起义引发巴黎及法国多地响应,宪章运动与欧洲大陆革命形成共振,西里西亚起义后柏林、亚琛等地工人相继罢工。这种跨区域的阶级共鸣,打破了此前工人运动的地域局限,预示着国际工人联合的可能性。

三、革命理论诞生的实践呼唤

三大工人运动的失败暴露了经验主义斗争的局限性。里昂起义因缺乏统一领导而遭镇压,宪章运动三次请愿均被议会拒绝,西里西亚起义在三天内即被扑灭。列宁指出:"没有革命理论,就没有革命运动。"这些血的教训证明,单纯的经济斗争或议会道路无法实现无产阶级解放。

工人运动的实践为理论创新提供了素材。马克思在《1844年经济学哲学手稿》中深入分析西里西亚起义,恩格斯在《英国工人阶级状况》中系统研究宪章运动。这些理论成果最终促成科学社会主义的诞生,为无产阶级革命提供了科学指南。

四、现代工人运动的历史坐标

三大工人运动确立了工人阶级作为历史主体的地位。里昂起义将经济斗争升华为政治革命,宪章运动开创了工人阶级议会斗争的先河,西里西亚起义展现了产业工人摧毁旧生产关系的暴力潜能。这些实践为后世工人运动提供了三种基本范式:武装起义、议会斗争、直接行动。

其历史影响远超19世纪欧洲。中国早期工人运动中,安源路矿工人大罢工的"从前是牛马,现在要做人"口号,与里昂工人的斗争精神一脉相承;俄国十月革命前夜,布尔什维克党吸收宪章运动组织经验,建立了严密的工人政党体系。这些历史回响证明,三大工人运动已成为世界无产阶级解放事业的永恒坐标。

站在21世纪的视角回望,三大工人运动的价值早已超越具体历史事件。它们不仅是无产阶级从"自在阶级"向"自为阶级"转变的标志,更是人类社会从资本主义向社会主义过渡的预演。正如马克思所言:"工人阶级的解放应当是工人阶级自己的事情。"这场始于19世纪中叶的觉醒,至今仍在重塑着人类社会的未来图景。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。