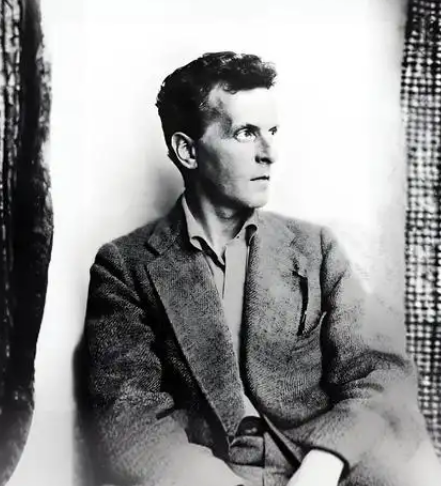

路德维希·维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)作为20世纪最重要的哲学家之一,其思想深刻影响了分析哲学的发展轨迹。然而,鲜为人知的是,他的个人生活与哲学理念始终交织着一种强烈的禁欲主义倾向。这种禁欲主义不仅体现为对物质欲望的克制,更渗透到他对情感、学术乃至生命本质的探索中。

一、禁欲主义的哲学根源:对语言与世界的清醒认知

维特根斯坦的禁欲主义思想,与其早期著作《逻辑哲学论》的核心观点密切相关。他提出“世界的意义在世界之外”,认为哲学问题往往源于语言对世界的误解。这种对语言界限的严格划分,本质上是一种对思维“过度延伸”的警惕——当人们试图用语言描述不可言说之物时,便陷入了无意义的形而上学幻想。

这种哲学立场直接影响了维特根斯坦的个人选择。他拒绝将哲学视为获取知识的工具,而是将其定义为“治疗语言疾病”的活动。这种对哲学本质的清醒认知,使他在生活中同样保持着高度的自律:放弃巨额遗产、远离学术圈的浮华、甚至在战争中主动选择危险的前线任务,均体现了他对物质与虚荣的彻底摒弃。

二、性取向与禁欲主义:挣扎中的自我克制

维特根斯坦的同性恋倾向与其禁欲主义实践之间的矛盾,构成了其人生最复杂的面向之一。尽管他与大卫·品生特、弗朗西斯·斯金纳等男性友人存在深厚的情感纽带,但他始终以近乎苦行的方式克制自己的肉体欲望。这种克制源于他对“不受控制的性欲”的恐惧——他认为狂野的性欲会让人失去“正派的人品”,而这是他无法接受的道德堕落。

维特根斯坦的禁欲主义并非对性欲的彻底否定,而是一种基于自我认知的主动选择。他坚信,真正的卓越必须通过与自身本性的斗争来实现。这种思想在其遗嘱中体现得尤为明显:他将全部财产赠予兄弟姐妹,自己则过着近乎赤贫的生活,依靠微薄的教师薪水和朋友资助维持研究。这种物质上的极度节制,与他对精神纯粹性的追求形成了互文。

三、学术与教育的禁欲实践:从剑桥到乡村小学

维特根斯坦的禁欲主义同样渗透在其学术生涯中。在剑桥大学期间,他以非正式的个人风格和革命性的教学方法闻名,但其办公室却简陋至极——仅有少量书籍和一把帆布椅。他拒绝参与正式的学术活动,转而通过研讨会和私人对话传播思想。这种对学术体制的疏离,本质上是对知识权威的解构,也是其禁欲主义在精神层面的延伸。

更令人瞩目的是,维特根斯坦在事业巅峰期选择前往奥地利乡村小学任教。他亲自设计课程、批改作业,甚至为学生编写词典,却对学术荣誉毫无兴趣。这种“向下”的选择,既是对传统教育体系的批判,也是其禁欲主义在实践中的体现:他通过与底层社会的接触,试图摆脱精英阶层的虚伪与傲慢,回归最本真的教育本质。

四、禁欲主义的终极目标:成为“自己之所是”

维特根斯坦的禁欲主义并非苦行僧式的自我折磨,而是一种对“真实自我”的极致追求。他认为,人生最重要的任务是“成为自己之所是”,而非表现卓越。这种思想在其后期著作《哲学研究》中得到了进一步发展:他批判了早期对语言与世界严格对应的执着,转而强调语言游戏的多样性和生活形式的不可化约性。

这种转变标志着维特根斯坦禁欲主义的深化——他不再试图通过规则和界限定义真理,而是通过接受生活的复杂性来理解世界。这种对“不可说之物”的沉默,恰恰是其禁欲主义最深刻的体现:真正的智慧不在于征服未知,而在于承认自身的局限,并在这种承认中实现精神的自由。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。