在20世纪现代艺术的星空中,彼埃·蒙德里安以几何线条与三原色构建的抽象世界,成为跨越艺术、设计与哲学边界的永恒符号。从《红、蓝、黄的构图》到《百老汇爵士乐》,他的代表作不仅重构了视觉秩序,更以数学般的精确性揭示了宇宙的内在和谐。

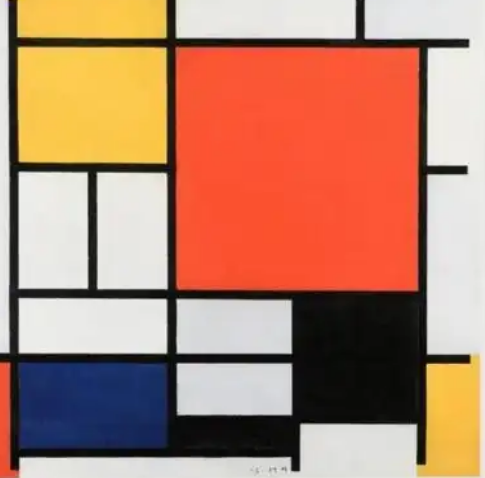

一、《红、蓝、黄的构图》:纯粹抽象的里程碑

1921年完成的《红、蓝、黄的构图》是蒙德里安“新造型主义”的宣言书。画面中,粗重的黑色直线将画布分割为不规则矩形,右上方的大面积红色与左下方的蓝色形成视觉张力,右下角的黄色块则以轻盈姿态平衡整体构图。三原色与黑、白、灰的组合,既是对色彩本质的提炼,亦是对宇宙基本元素的隐喻。

蒙德里安通过黄金分割与等比数列精密计算色块比例:红色区域占据画面约62%,黑色线条的粗细与间距形成视觉重力场。这种数学化的美感追求,暗合道家“一生万物”的宇宙观,却又以理性逻辑为根基。他刻意消除笔触痕迹,用胶带辅助绘制直线,使色块涂色均匀如工业产品,将艺术转化为“精神与物质的桥梁”。

二、《百老汇爵士乐》:都市节奏的视觉转译

1942-1943年创作的《百老汇爵士乐》是蒙德里安晚年的巅峰之作。受纽约爵士乐与城市网格的启发,他抛弃了传统的黑色边框,以彩色线条与黄色主色调构建画面。长短不一的矩形方块如音符般跳跃,红色、蓝色小块在黄色基底上闪烁,模拟出曼哈顿街道的霓虹光影与爵士乐的切分节奏。

这幅作品标志着蒙德里安风格的突破:他不再追求绝对平衡,而是通过碎片化色块表现都市的动态能量。画面的音乐性在此达到极致——水平与垂直线的交错如同钢琴键盘,三原色块则化作鼓点与旋律。这种对现代性经验的捕捉,使《百老汇爵士乐》成为抽象艺术与都市文明对话的典范。

三、《开花的苹果树》:从具象到抽象的蜕变

1912年的《开花的苹果树》是蒙德里安艺术转型的关键节点。受毕加索立体主义影响,他将枝干解构为交错的弧线网格,但尚未完全摆脱三维空间的暗示。画面中,淡紫色与灰绿色的块面暗示着花朵与叶片,弧线与直线的冲突透露出艺术家对物质性的挣扎。

十年后,蒙德里安在《蓝色建筑物的正面》中彻底摒弃曲线,以直线构成的几何符号架构画面。这种转变呼应了他与哲学家苏恩梅克尔的相遇——后者提出的“造型数学”理论,将水平线视为大地、垂直线象征天空,二者直角交汇构成万物的基本结构。从《开花的苹果树》到《蓝色建筑物的正面》,蒙德里安完成了从自然神性到宇宙秩序的哲学跨越。

四、《海堤与海》:自然律动的几何抽象

1915年的《海堤与海》是蒙德里安早期抽象实验的代表作。密集的十字交叉点模拟海浪的律动,水平与垂直线的交错形成动态网格。与塞尚《圣维克多山》对自然结构的解构不同,蒙德里安的线条不再暗示空间深度,而是将海浪的起伏转化为纯粹的视觉节奏。

这幅作品预示了蒙德里安毕生的追求:通过几何抽象捕捉自然界的本质规律。他晚年回忆道:“站在海堤上,我看到水平线与垂直线的永恒对抗——这正是宇宙的语法。”这种对自然秩序的数学化表达,使《海堤与海》成为连接具象与抽象的桥梁。

蒙德里安的代表作如同一组视觉密码,将复杂的世界提炼为三原色与直线的交响。从《红、蓝、黄的构图》的哲学思辨到《百老汇爵士乐》的都市狂欢,他的艺术始终在探索一个核心命题:如何以最简化的形式语言,抵达宇宙的永恒真理。正如他所言:“真正的艺术,是人与宇宙的共鸣。”在蒙德里安的格子世界中,我们看到的不仅是色彩与线条的游戏,更是一场关于存在本质的精神探险。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。