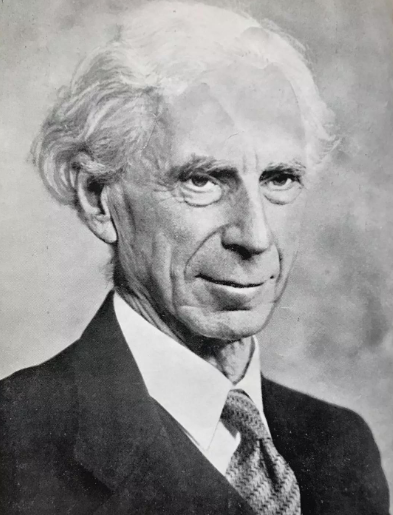

1950年12月10日,瑞典斯德哥尔摩音乐厅内,当英国哲学家伯特兰·罗素从瑞典国王手中接过诺贝尔文学奖证书时,这场颁奖仪式注定成为文学史上的特殊注脚。这位以《数学原理》《物的分析》颠覆数理逻辑的学者,凭借《西方哲学史》《幸福之路》等著作,成为首位以哲学思想体系获得诺贝尔文学奖的得主。这场跨越学科界限的加冕,不仅是对罗素个人成就的肯定,更折射出二十世纪人类对理性精神的集体追寻。

一、破格之选:文学奖授予哲学家的逻辑

诺贝尔文学奖自1901年设立以来,始终遵循阿尔弗雷德·诺贝尔遗嘱中“表彰在文学领域创作出具有理想倾向之最佳作品的人”的宗旨。然而1950年的评选却打破常规:评审委员会在颁奖词中明确指出,罗素获奖源于其“多样且重要的作品持续捍卫人道主义理想与思想自由",而非传统意义上的诗歌或小说创作。

这种选择暗含双重深意:其一,1950年恰逢诺贝尔奖设立五十周年,评审委员会试图通过罗素这个"非典型文学获奖者",重新诠释诺贝尔精神的现代性;其二,罗素在《西方哲学史》中展现的"将哲学从象牙塔带回人间"的写作理念,与诺贝尔遗嘱中"理想倾向"的要求高度契合。正如瑞典学院院士埃斯普马克所言:"当世界在战争阴影下颤抖时,罗素的理性主义如同黑暗中的灯塔。"

二、思想光谱:从逻辑符号到人性关怀

罗素的获奖作品矩阵呈现出惊人的跨学科张力:

数理逻辑领域:与怀特海合著的《数学原理》(1910-1913)构建了现代逻辑学基础,其"类型理论"至今仍是计算机科学的重要基石;

哲学普及层面:《西方哲学史》(1945)以"没有脚注的学术著作"风格,将两千余年哲学思想转化为大众可读的叙事,全球销量突破300万册;

社会批判维度:《权力与新道德》(1935)直指法西斯主义的思想根源,《幸福之路》(1930)则用心理学分析破解现代人的精神困境。

这种多元性在1950年颁奖典礼上得到完美诠释。罗素在获奖演说《政治上重要的欲望》中,以哲学家特有的清晰逻辑剖析人类行为动机:"占有欲、竞争欲、虚荣心和权力之爱,这些永无止境的欲望构成了政治史的主轴。"这种将抽象哲学思考转化为具象社会观察的能力,正是其文学价值的核心所在。

三、时代回响:冷战初期的思想盾牌

1950年的国际局势为罗素获奖增添了特殊语境。当麦卡锡主义在美国兴起,斯大林体制在苏联巩固时,罗素始终是自由思想的坚定捍卫者:

1949年,他发起"罗素-爱因斯坦宣言",联合11位诺贝尔奖得主呼吁禁止核武器;

1950年获奖前夕,其新书《权威与个人》刚完成对极权主义的系统批判;

1955年,他组织斯德哥尔摩战争罪犯审判法庭,谴责美国在越南的军事行动。

这种知识分子的道义担当,使罗素成为冷战初期西方阵营中罕见的"非官方精神领袖"。正如《纽约时报》在颁奖当日评论:"当世界在红色与蓝色之间撕裂时,罗素的声音提醒我们,理性与人性才是超越意识形态的终极价值。"

四、文学遗产:非虚构写作的典范

尽管罗素从未创作过传统意义上的文学作品,但其著作却展现出独特的文学魅力:

语言风格:摒弃学术八股,采用"苏格拉底式对话"体例,如《哲学问题》中通过日常对话引入哲学命题;

叙事结构:在《西方哲学史》中创造性地采用"思想传记"写法,将哲学家生平与理论发展交织呈现;

情感张力:即便在讨论逻辑悖论时,仍能保持《幸福之路》中那种"智者的温柔",如对婚姻制度的剖析既犀利又充满人文关怀。

这种写作范式深刻影响了后世非虚构文学发展。当代作家格雷林评价:"罗素证明了,深刻的思考不必以牺牲可读性为代价。他的著作是思想与文学的完美联姻。"

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。