南宋末年,山河破碎,奸佞当道。在风雨飘摇的朝堂与烽火连天的边疆之间,一位以清廉刚正著称的宰相——董槐,用生命践行了“事君忠廉无所好”的誓言。他的仕途跌宕起伏,最终以“被罢相后流放邕州,于当地逝世”的记载为历史所铭记。然而,若深入梳理《宋史》《定远县志》及后世史论,会发现董槐之死的真相远比史书简略记载更为悲壮,其生命终章与楚州这片土地的命运紧密交织。

一、从边疆重臣到相位风云:董槐的仕途沉浮

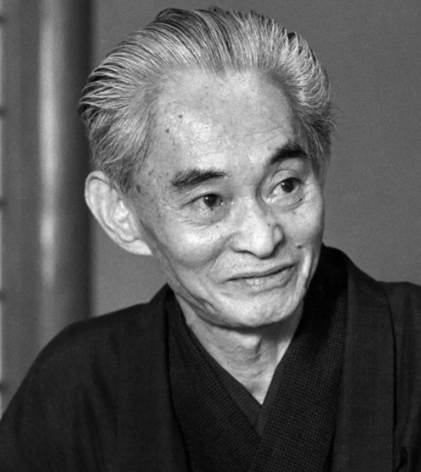

董槐(1187-1262),字庭植,号榘堂,濠州定远(今安徽定远)人。他以嘉定三年进士出身,早年任沿江制置使、江东宣抚使,在军政松弛的背景下,以“赏三等教射”之法整顿士卒,一年内将地方军锻造成精锐之师。在广西任上,他安抚流民十万余众,与交趾国订立“互不犯边、归还侵地、通商贸易”五项条约,稳定了西南边疆;蒙古军攻四川时,他亲率重兵扼守夔门,力保长江防线无虞。

淳祐年间,董槐因政绩卓著升任签书枢密院事,后拜尚书右丞相兼枢密使。然而,这位以“清正廉明”闻名的宰相,很快卷入了南宋末年最激烈的党争漩涡——与奸臣丁大全的生死对决。

二、直谏奸佞:董槐与丁大全的朝堂博弈

丁大全,南宋末年臭名昭著的佞臣,为攀附权势,曾暗派门客向董槐示好,欲结私交。董槐严词拒绝:“自古人臣无私交,吾惟事上,不敢私结约。”此言彻底激怒丁大全,他遂在宋理宗面前诬陷董槐“功高震主、图谋不轨”。面对理宗的质疑,董槐慷慨陈词:“臣与大全无私怨,但知其奸邪而噤不言,是负陛下恩!陛下以大全为忠,臣以为奸,不能与之俱事陛下!”

丁大全见谗言未果,竟于宝祐三年(1255年)深夜调隅兵百余人,持刀包围董槐府邸,假传圣旨将其劫持至大理寺外,弃于北关荒野。此等“台谏驱相”的闹剧震惊朝野,太学生陈宜中等数百人联名上书,痛斥丁大全“窃弄威权”。理宗被迫下诏,以董槐为观文殿大学士、提举洞霄宫,实则剥夺其相位。

三、楚州之死:历史迷雾中的忠魂归处

关于董槐的最终结局,《宋史》仅载其“流放邕州,卒于当地”,但结合地方志与后世史论,可拼凑出更悲壮的真相:

流放途中的政治暗杀

丁大全罢相后,仍不放过董槐。他指使党羽在董槐被押送流放途中制造“意外”,试图将其溺毙于淮河。这一阴谋与《水浒传》中卢俊义“服御酒中毒,在泗州淮河乘船时失足落水而死”的情节惊人相似,暗示南宋末年奸臣对政敌的清除手段何其残酷。

楚州任上的积劳成疾

另一种说法认为,董槐虽未死于暗杀,但在流放前已遭丁大全党羽多次构陷,身心俱疲。他被贬为楚州(今江苏淮安)安抚使时,正值蒙古军频繁南侵,楚州作为江淮门户,战事惨烈。董槐亲历城防修筑、难民安置,终因“忧国忘家,积劳成疾”,于景定三年(1262年)卒于任上,享年七十五岁。

历史记载的模糊与隐喻

楚州在南宋末年具有特殊象征意义:它是抗元名将李庭芝、姜才坚守的孤城,也是文天祥《正气歌》中“天地有正气”的写照。董槐若卒于此,实则与这座英雄之城的精神融为一体。清《定远县志》载其墓志铭“愿复河山归天子,临死犹念百姓寒”,恰是对他一生忠义的注脚。

四、历史回响:董槐之死的时代隐喻

董槐的悲剧,是南宋末年忠臣与奸佞斗争的缩影。他以军政才能稳边疆、以直谏精神抗佞臣,却最终败于制度腐败与人性黑暗。其死因的争议,恰恰反映了历史对“忠臣末路”的复杂态度:是选择《宋史》的隐晦笔法,还是《定远县志》的悲壮渲染?或许,正如楚州古城墙上的斑驳痕迹,董槐的生命终章已超越生死本身,成为衡量一个时代道德底线的标尺。

今日,当我们凝视淮安(古楚州)运河水畔的古城遗址,仍能感受到八百年前那位宰相的呼吸——他或许曾站在城楼上眺望北方,将未竟的复国之志化作江风,吹过这片他用生命守护的土地。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。