卢藏用(约664年—约713年),字子潜,幽州范阳(今河北省涿州市)人,出身范阳卢氏这一名门望族,其叔祖卢承庆曾任度支尚书,父亲卢璥官至魏州司马。他集文学家、思想家、书法家、政客等多重身份于一身,一生经历跌宕起伏,其故事不仅反映了个人的命运沉浮,更折射出唐代社会的独特风貌。

才华初显与隐居求仕

卢藏用年少时便以文辞才学著称,凭借自身才华考中进士。然而,考中进士后他并未得到吏部的调职安排,仕途受阻。心怀壮志的他并未就此沉沦,而是选择了一条特殊的入仕之路——隐居。他与兄长卢征明一同隐居于终南山,在此期间,他修习辟谷练气之术,表面上过着远离尘世、淡泊名利的生活,实则心系仕途。

终南山地理位置特殊,距离大唐帝国的首都长安非常近,站在山上甚至能望到大明宫的屋脊。卢藏用深知,在古代,隐士往往被视为道德高尚、淡泊名利之人,若在终南山隐居,一旦有了名声,便能迅速被皇帝知晓,从而顺利进入官场。他确实凭借这种策略达到了目的,武则天听闻他的存在后,将他请出山,赏给他左拾遗这一职务。左拾遗虽为八品官职,但却是引人眼热的清望之官,且在天子身边工作,容易获得升迁机会。

仕途攀升与政治投机

进入官场后,卢藏用凭借自身的才能和机遇,仕途一路攀升。武则天长安年间,他担任左拾遗;神龙二年(706年),被擢升为中书舍人;景龙年间,又历任吏部侍郎、黄门侍郎、工部侍郎、尚书右丞等职,还兼任修文馆学士。他依附于武则天、韦后集团,后来又与太平公主关系密切,在宫廷权力斗争中左右逢源,成为宫廷权力核心成员。

然而,卢藏用的政治节操备受争议。他在官场上面对各路权贵跑官要官时,缺乏应对之策,只能出卖自己的良心,被史书评价为“趑趄诡佞,专事权贵,奢靡淫纵”。先天政变后,唐玄宗以他曾经依附太平公主为由,将他流放岭南。这一事件充分暴露了他在政治上的投机性和软弱性,也让他为自己的行为付出了沉重代价。

文学艺术成就与思想贡献

尽管卢藏用在政治上存在诸多争议,但他在文学艺术和思想领域却有着显著的成就。

在文学方面,他与陈子昂交谊深厚,是陈子昂诗文变革的积极支持者。陈子昂逝世后,他厚抚其子弟,并编辑《陈伯玉文集》,为陈子昂的文学成就传承做出了重要贡献。他自身也工于诗文,《全唐诗》存其诗8首,其作品具有一定的文学价值。

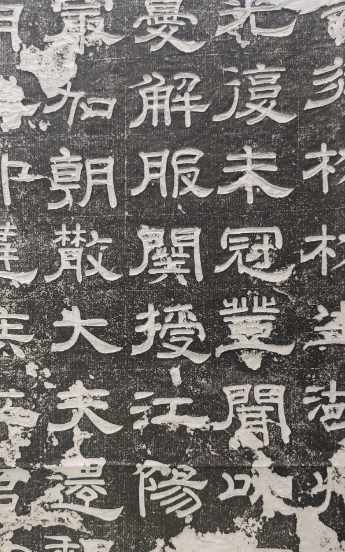

书法上,卢藏用工于草隶、大小篆及八分书等书法,书法风格幼尚孙过庭草书,晚师王羲之,八分书有规矩之法,被当时人称为多能之士。他的书法作品具有一定的艺术水准,为唐代书法艺术的发展增添了一抹独特的色彩。

在思想领域,卢藏用具有朴素唯物主义思想。他认为“国之将兴听于人,将亡听于神”,强调人在社会发展中的重要作用,否定“神”的万能观点。他主张“人治”,否定“神治”,认为统治者应宽刑、减赋、重礼、赏罚分明,这些思想是对古代朴素唯物主义“无神论”观点的继承和发扬,具有进步意义。他将自己的思想撰写成《析滞论》一文,该文受到世人好评,并被收录在《全唐文》中,成为研究唐代哲学思想的重要文献资料。

“终南捷径”的典故与启示

“终南捷径”这一典故源于卢藏用与司马承祯的一次对话。司马承祯是一位道行高深的道士,被睿宗召入京后欲还山,卢藏用送之,指着终南山说:“此中大有嘉处。”司马承祯则不紧不慢地回应道:“在我看来,是当官的捷径。”这一对话一针见血地指出了卢藏用将隐居作为政治投机工具的本质,也使“终南捷径”成为历代讥讽假隐士的经典案例。

“终南捷径”的故事反映了唐代社会“以隐求仕”的现象。在唐代,朝廷既需要隐士装点“野无遗贤”的治世形象,又难以容忍真隐者脱离体制,而科举制度与“制举”“荐举”等选拔方式形成明暗双轨,为寒门士子提供了另类晋升通道。部分文人将道家隐逸哲学异化为沽名钓誉之术,催生出独特的“朝隐”群体,卢藏用便是其中的典型代表。这一现象揭示了人性在追求功名利禄时的复杂性和多样性,也提醒后人,在追求目标的过程中,应坚守道德底线,保持真诚和正直,不能为了一时的利益而丧失原则和操守。

卢藏用的一生充满了矛盾和争议,他在文学艺术和思想领域的成就不可忽视,但在政治上的投机行为又让他备受诟病。“终南捷径”的故事不仅是他个人命运的写照,更是对人性、社会和历史的深刻反思。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。