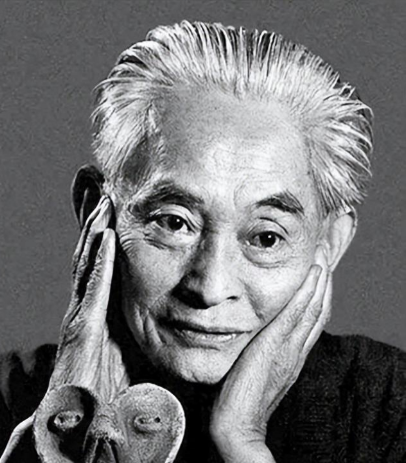

川端康成(1899年6月14日—1972年4月16日),这位日本文学史上如星辰般璀璨的作家,以独特的文学风格与深刻的人生感悟,在世界文学的天空中留下了不可磨灭的印记。他的一生,交织着苦难与成就、孤独与探索,塑造出复杂而迷人的灵魂。

苦难铸就的孤独灵魂

川端康成的童年被接踵而至的死亡阴影笼罩。两岁时,父亲因肺结核离世,母亲在照顾父亲时不幸感染,次年也随他而去。此后,祖母、姐姐和祖父相继辞世,16岁的他彻底沦为孤儿。在亲戚家与学校宿舍间辗转居留的他,被旁人视为“葬礼上的名人”,嫌弃与嘲笑如影随形。这种异样的目光,让自卑深深扎根于他的内心,使他难以与人正常交流,只能与文字为伴。

这种孤独贯穿了他的一生。从中学开始,他便将自己的经历诉诸笔端,改写成小说,用悲凉与孤独构筑起文学的底色。他化身“孤独的旅人”,辗转日本各地采风,在旅途中寻找心灵的慰藉。即便成名后,他的孤独也未消散。他习惯默不作声地盯着初次见面的人看,让对方如坐针毡;接待客人时,他常常心不在焉,陷入自己的世界,却又能在复杂的人际交往中轻松应对。这种独特的待人方式,正是他内心孤独的外在体现。

文学道路上的探索者

川端康成的文学之路充满了探索与创新。早年,他与横光利一等人创办《文艺时代》杂志,借鉴西方先锋派文学,创立了日本的“新感觉派”。这一流派强调主观感受和艺术表现的新颖性,试图捕捉人物瞬时的感觉心理,对传统文体进行了革新。川端康成发表了《感情的装饰》《春天的景色》等作品,虽在当时未引起巨大反响,但他并未停止探索的脚步。

后来,他公开表明不愿成为新感觉派的同路人,决心走出独特的文学道路。于是,我们看到了《伊豆的舞女》中,主人公与流浪舞女之间纯真而悲哀的情感纠葛,展现了新感觉派对瞬间感觉和心理体验的关注;在《雪国》里,以日本雪国为背景,讲述的凄美爱情故事,展现了人物复杂的情感和对生命意义的探索;还有《千只鹤》,通过描绘茶道文化和人物之间的微妙关系,反映了日本传统文化的美学和道德观念。他的作品不断衍化发展,确立了融合传统美、魔界、幽玄和妖美的艺术观,成为东方美学的现代探索者。

美的执着追求者

川端康成对美有着近乎偏执的追求。他的作品富抒情性,追求人生升华的美,善于用意识流写法展示人物内心世界。他认为“物哀”是日本美的源流,哀与美彼此相通,其作品中对事物的描写往往蕴含着这种情感。在《花未眠》中,他以寥寥数笔勾勒出凌晨四时海棠花的无言之美,让读者感受到生命的脆弱与无常,以及须臾美好的珍贵。

他的作品深受佛教思想和虚无主义的影响,展现出一种清寂、幽玄、和敬的美学特色。在《古都》中,他运用清淡、细腻的笔触,叙述了千重子和苗子这对孪生姐妹的悲欢离合,以及人世的寂寥之感。书中充满了人类天性中最纯真、诚挚的感情,体现了“风雅”的美感本质,将日本美学传统的物哀、风雅和幽玄展现得淋漓尽致。

荣誉背后的复杂人生

川端康成的一生荣誉无数。1944年,他获得菊池宽奖;1952年,荣获日本艺术院奖;1954年,摘得野间文艺奖;1961年,日本政府授予他第21届文化勋章;1968年,他更是凭借《雪国》《古都》《千只鹤》三部代表作获得诺贝尔文学奖,成为首位获此殊荣的日本作家。他的获奖,不仅是对个人文学成就的认可,也提升了日本文学乃至整个东方文学在国际上的地位。

然而,荣誉的背后是他复杂的人生。1970年,三岛由纪夫切腹自杀,这一事件对他产生了巨大刺激,他对学生表示:“被砍下脑袋的应该是我。”1972年4月16日,他在神奈川县逗子市的玛丽娜公寓417室含煤气管自杀身亡,未留下只字遗书。他早在1962年就说过:“自杀而无遗书,是最好不过的了。无言的死,就是无限的活。”对于他的自杀,外界众说纷纭,有人认为是他灵感枯竭,无法再写出令自己满意的作品而感到绝望;也有人觉得他是抑郁多年,最终选择结束生命。

川端康成,这位在苦难中成长的孤独旅人,在文学道路上不断探索的先驱者,对美有着执着追求的艺术家,他的一生如同一幅绚丽而又悲凉的画卷,在历史的长河中徐徐展开,留给后人无尽的思考与感慨。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。