在内蒙古草原的篝火晚会上,当马头琴的悠扬与长调的苍茫交织时,总有一把形似倒饭勺的四弦乐器,以清亮的音色穿透夜空——这便是蒙古族弹拨乐器火不思。作为中国北方游牧民族智慧的结晶,火不思历经千年传承,从唐代古画中的模糊身影,到元代宫廷的国乐重器,再到当代民族乐队的灵魂声部,其历史轨迹本身就是一部鲜活的民族文化交融史。

一、溯源:丝路驼铃中的文化基因

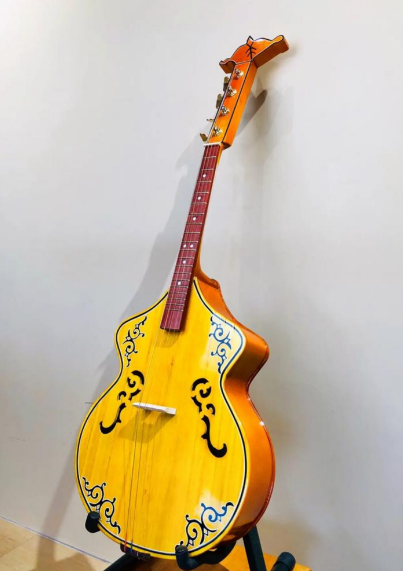

火不思的名称源自突厥语“qobuz”,意为“琴”,约于唐代从中亚传入中国。其最早的视觉证据可追溯至9世纪初的唐代高昌古画:画中儿童怀抱的乐器已具备长颈、勺形音箱、四弦并列的典型特征。这一形制与新疆柯尔克孜族的考姆兹、云南纳西族的苏古笃形成跨地域呼应,印证了丝绸之路沿线乐器文化的同源性。

关于火不思的起源,民间流传着王昭君的传说。据宋代俞琰《席上腐谈》记载,王昭君远嫁匈奴时,其琵琶在途中损坏,胡人仿制却形制粗陋,昭君笑称“浑不似”(意为“完全不像”),这一名称逐渐演变为“和必斯”“琥珀词”等蒙语音译。尽管学界更倾向于其源于中亚琵琶类乐器的观点,但这一传说折射出火不思作为文化纽带的历史角色。

二、流变:从宫廷国乐到民间风尚

火不思的形制在元代趋于定型。《元史·礼乐志》明确记载其“制如琵琶,直颈无品,圆腹如半瓶,以皮为面,四弦皮絣”,并作为“天乐一部”列入国乐。元大都的宫廷宴会上,火不思与箜篌、方响等乐器共同奏响《白翎雀》等经典曲目,其清亮的音色成为平衡编钟厚重感的关键声部。

明代是火不思的黄金时代。随着蒙古瓦剌部的强盛,火不思成为明朝与蒙古交往的“文化使者”——明英宗正统十四年的“土木之变”中,俘虏英宗的瓦剌太师也先,竟在宴会上亲自弹奏火不思并命部众合唱。这一时期,火不思在中原广泛流传,山西、陕西、河南等地出现“琥珀词”“胡拨四”等别称,沈德符《万历野获编》更记载“北人最善弹之”,足见其民间普及程度。

清代满蒙文化交融使火不思迎来第二次复兴。《大清会典》详细记录其形制:“四弦,似琵琶而瘦,桐柄梨槽,半冒蟒皮”,并规定在正月初一、木兰行围等重大场合演奏。梅兰芳、程砚秋等京剧大师收藏的清代火不思,或雕有双龙戏珠纹饰,或镶嵌螺钿梅花,工艺之精妙令人叹服。

三、重生:传统与现代的交响

20世纪60年代,内蒙古歌舞团与民族乐器厂合作,对传统火不思进行系统性改良。新乐器保留了箭筒形琴头、满弓雕刻等民族符号,同时将共鸣箱扩大两倍,改蟒皮为桐木面板,使音量提升30%。改良后的火不思分为高音、中音、低音三种,形成完整的声部体系,成功解决传统乐器转调不便的难题。

在当代民族乐队中,火不思扮演着不可替代的角色。其质朴柔和的音色既能与马头琴的苍凉形成对比,又能与雅托克(蒙古筝)的清越相得益彰。2007年,火不思被列入内蒙古自治区级非物质文化遗产名录,锡林郭勒盟镶黄旗成为传承核心区,通过“非遗进校园”项目,让千年天籁在青少年心中生根发芽。

四、文化密码:乐器背后的民族精神

火不思的形制蕴含着游牧民族的生存智慧:长颈设计便于骑马时悬挂,无品结构适应多民族音律体系,蟒皮面板则利用北方草原丰富的动物资源。其演奏姿势——竖抱乐器、右手指弹拨、左手指按弦——与草原骑射姿态形成奇妙呼应,成为“音乐即生活”的生动注脚。

从唐代古画到现代舞台,火不思的每一次演变都镌刻着文化交融的印记。当今日的演奏者拨动琴弦时,不仅是在复现《元史》中的“天乐”,更是在用音符编织一条跨越千年的丝绸之路,让世界听见草原文明的永恒回响。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。