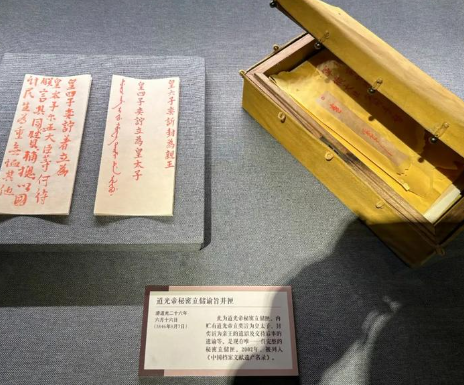

清朝雍正帝创立的秘密立储制度,通过“正大光明匾后藏诏”与“皇帝随身密匣”的双重设计,将皇位继承的决策权完全收归皇帝一人之手。这一制度不仅规避了公开立储引发的权力争斗,更将继承人的培养置于高度保密与动态考察的框架之下。从雍正帝选定弘历(乾隆帝)到道光帝确立咸丰,清朝通过秘密立储制度完成了五次皇权平稳交接,其核心经验在于将“保密性”与“系统性培养”深度结合,为现代家族企业或组织的继承人培养提供了历史镜鉴。

一、保密性:构建“暗中考察”的制度屏障

秘密立储的本质是打破传统嫡长子继承制的公开性,将储君人选隐藏于制度设计之中。雍正帝首创的“双匣密封”机制,不仅确保了立储决策的绝对保密,更通过“不预立太子”的规则,消除了其他皇子对储位的觊觎。例如,乾隆帝继位前虽被暗定为继承人,但康熙、雍正两代帝王均未公开其身份,使其得以在普通皇子身份下接受全面考察。这种保密性为继承人培养创造了三大优势:

避免过早政治化:公开立储易使储君陷入权力斗争漩涡,如唐朝李建成与李世民的玄武门之变。秘密立储则让继承人专注于能力提升,而非权力争夺。

动态考察的灵活性:皇帝可根据继承人表现随时调整人选。乾隆帝曾密立皇次子永琏为储,后因其早夭改立皇十五子永琰(嘉庆帝),这种灵活性在公开立储制度下难以实现。

减少朝臣结党风险:保密机制切断了朝臣与潜在储君的利益勾连,维护了政治生态的纯净。乾隆帝曾明确指出:“立储大事,岂可令众人窥测?”

二、系统性培养:从“暗中观察”到“定向赋能”

秘密立储并非单纯保密,而是通过一套系统性培养机制确保继承人具备治国能力。清朝皇帝对继承人的培养可归纳为四个维度:

1. 知识体系构建:经史子集与实务并重

继承人需接受全面的儒家经典教育,同时学习满蒙汉三语、骑射技艺及治国实务。乾隆帝自幼熟读《尚书》《周易》,雍正帝更要求其“每日交奏折一件”以训练政务处理能力。这种“文武兼修、知行合一”的培养模式,使继承人具备理论素养与实践能力。

2. 实践历练:从“旁观者”到“参与者”

秘密立储制度下,继承人虽无太子之名,但可通过“代行祭典”“随驾巡幸”等机会积累政治资本。例如,康熙帝派皇十四子允禵西征准噶尔,既考察其军事才能,又避免公开立储引发的争议。乾隆帝继位前曾多次代理政务,其处理苗疆叛乱、蠲免钱粮等举措,均被雍正帝视为考察重点。

3. 价值观塑造:以“忠孝”为核心的皇权意识形态

清朝皇帝通过言传身教向继承人灌输“以一人治天下”的专制理念。乾隆帝在《钦定古今储贰金鉴》中强调:“储君之责,在于辅佐皇帝,不可擅权。”这种价值观培养确保了继承人继位后对皇权的绝对忠诚,避免了权力分散。

4. 健康管理:确保权力交接的稳定性

继承人的身体健康被视为国家根本。雍正帝为弘历配备专属太医,并要求其每日记录饮食起居;乾隆帝对永琰的锻炼计划严格到“每日步行万步”。这种对继承人身体状况的持续关注,反映了清朝对权力交接稳定性的高度重视。

三、历史启示:现代组织继承人培养的三大原则

清朝秘密立储制度虽服务于皇权专制,但其培养继承人的核心逻辑对现代组织仍具借鉴意义:

1. 保密性与公开性的平衡

现代组织可借鉴“分阶段公开”策略:在培养初期保持继承人身份保密,避免团队分裂;在继承人具备足够能力后逐步公开,确保权力过渡的合法性。例如,家族企业可在继承人完成核心业务轮岗后,再向管理层披露继任计划。

2. 能力导向的动态考察

打破“论资排辈”或“血缘优先”的传统,建立以绩效为核心的考察体系。清朝皇帝通过“奏折批阅”“政务代行”等方式量化继承人能力,现代组织可借鉴KPI考核、360度评估等工具,确保继承人选拔的客观性。

3. 系统化培养路径设计

参考清朝“知识学习—实践历练—价值观塑造”的三阶段模型,现代组织可为继承人定制“跨部门轮岗—海外项目历练—领导力培训”的成长路径。例如,华为通过“天才少年计划”选拔技术骨干,再通过“战略预备队”培养管理人才,实现了技术与管理人才的双向流动。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。