公元263年,邓艾率军穿越阴平险道直取成都,迫使蜀汉后主刘禅投降,这场战役终结了蜀汉政权。作为诸葛亮亲传弟子,姜维继承了“兴复汉室”的遗志,却在与邓艾的较量中屡遭挫败。这场看似偶然的失败,实则是战略布局、国力差距与人才断层共同作用的结果。

一、战略层面:理想主义与现实主义的碰撞

姜维的北伐战略延续了诸葛亮“以攻为守”的军事思想,但其执行过程中暴露出理想主义的致命缺陷。诸葛亮北伐时,曾通过“定军山之战”控制汉中要地,形成战略纵深;而姜维在公元262年洮阳之战中,试图以运动战歼灭邓艾主力,却因粮草不济和将领失期导致大败。这种“以战养战”的模式在国力强盛时尚可维持,但蜀汉后期“民有菜色”的困境下,已难以为继。

反观邓艾,其战略始终以现实国力为基础。公元256年段谷之战中,他通过“壮士断腕”的战术,主动放弃陇西险要,诱使姜维陷入粮草断绝的困境。这种“以空间换时间”的防御策略,完美契合了曹魏“守势待变”的国策。正如陈泰所言:“姜维之兵,是所辟之锋,不如割险自保”,邓艾的务实战略使蜀汉的进攻屡屡碰壁。

二、国力差距:益州一隅与中原九州的悬殊对比

蜀汉与曹魏的国力差距,是姜维失败的根本原因。据《三国志》记载,曹魏占据九州之地,总人口约290万,常备军达80-90万;而蜀汉仅有益州一地,人口106万,军队不过10万。这种“十倍于我”的差距,使得姜维的每次北伐都如同以卵击石。

经济层面的对比更为残酷。诸葛亮时期通过屯田政策积累的军资,到姜维时代已消耗殆尽。公元263年邓艾偷渡阴平时,蜀汉“仓库空虚,战士乏食”,而曹魏却能同时发动三路大军(钟会、邓艾、诸葛绪)进攻。这种综合国力的碾压,使得姜维即便在战术上取得局部胜利,也难以扭转战略劣势。

三、人才断层:五虎将凋零后的将才荒

蜀汉后期的人才危机,成为压垮姜维的最后一根稻草。五虎上将去世后,王平、吴懿等宿将也相继凋零,姜维麾下仅有张翼、廖化等二流将领。公元263年汉中防御战中,蒋舒的投降直接导致阳安关口失守;诸葛瞻在绵竹之战中“不知所措”,最终全军覆没。这些将领的失误,暴露出蜀汉军事体系的系统性崩溃。

反观曹魏阵营,邓艾背后有司马昭的全力支持,钟会、诸葛绪等将领各司其职。这种人才储备的差距,在阴平奇袭中体现得淋漓尽致:当邓艾裹毡滚下绝壁时,其部下“皆效仿无恙”,展现出严明的纪律性;而蜀汉在同等险境下,却因将领无能导致全线崩溃。

四、君主因素:刘禅的昏聩与司马氏的权谋

蜀汉的失败,与刘禅的昏庸密不可分。公元263年曹魏三路伐蜀时,姜维已预警“请遣张翼、廖化守阳安关口、阴平桥头”,但刘禅听信宦官黄皓之言,认为“魏军不会伐蜀”,导致汉中门户洞开。这种“君臣离心”的局面,与曹魏“司马昭之心,路人皆知”的集中权谋形成鲜明对比。

邓艾的成功,则得益于司马氏的政治操弄。司马昭通过“伐蜀立威”的计划,既转移了国内矛盾,又为篡魏自立积累资本。这种将战争与政治深度绑定的策略,使得邓艾的军事行动具有更宏大的战略意义。

五、历史评价的转向:失败英雄的精神超越

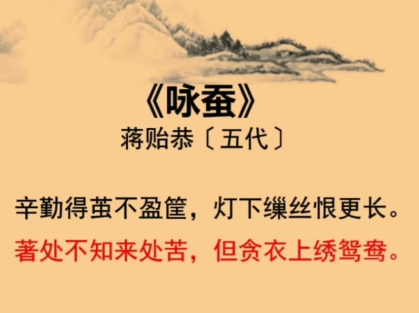

尽管姜维在军事上败于邓艾,但其在后世文化记忆中的地位却远高于胜利者。杜甫诗云“出师未捷身先死”,将诸葛亮未竟的事业升华为文化符号;文天祥在《正气歌》中列出的历代忠臣,姜维赫然在列。这种评价转向,本质上是中国文化对“气节”与“权变”的价值排序——宁可接受失败的忠臣,也不愿认同功成的权臣。

邓艾的悲剧命运则成为反面教材。他因功高震主被司马昭猜忌,最终以“谋反”罪名被杀,这种“兔死狗烹”的结局,与其军事胜利形成残酷对照。而姜维虽兵败身死,却因“假意投降、图谋复国”的行为,被后世赋予了“忍辱负重、心存汉室”的道德光环。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。