在中国古代历史的长河中,王爵作为一种尊贵的封号,往往只授予同姓宗室成员,而异姓人士则鲜有获此殊荣。这一现象,不仅体现了古代封建王朝的宗法制度和等级观念,更蕴含着深层次的政治考量和社会因素。

一、宗法制度的约束

宗法制度是中国古代社会的基本结构之一,它强调家族血缘关系的重要性,将宗族视为国家的基础。在宗法制度下,王爵作为一种象征家族荣耀和地位的封号,自然只能授予同姓宗室成员。这是因为,王爵的封赏不仅关乎个人的荣誉,更关乎整个宗族的兴衰。异姓人士由于没有血缘关系,因此很难被纳入这一体系之中。

二、中央集权的需要

古代封建王朝往往面临着地方割据和诸侯叛乱的威胁。为了维护中央集权的稳定,统治者需要采取一系列措施来削弱地方势力。异姓封王,尤其是那些拥有强大实力和广泛影响力的异姓人士,无疑会成为中央集权的潜在威胁。因此,统治者往往倾向于通过封赏同姓宗室成员来巩固自己的统治基础,而不是冒险封赏异姓人士。

三、历史教训的警示

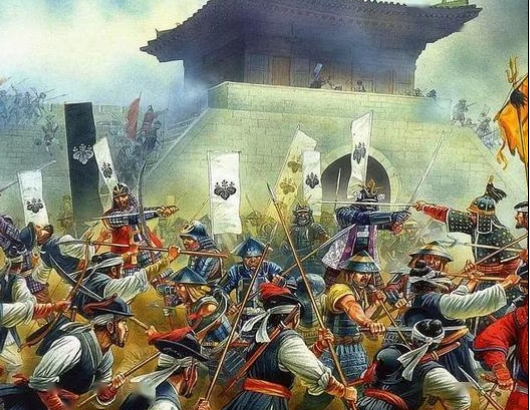

在中国古代历史上,不乏异姓封王引发叛乱和动乱的例子。例如,西汉初年的异姓诸侯王韩信、彭越等人,虽然为汉朝的建立立下了赫赫战功,但最终却因为功高震主、野心膨胀而引发叛乱。这些历史教训让后来的统治者深刻认识到异姓封王的危险性,因此更加谨慎地对待这一问题。

四、社会舆论的压力

在古代社会,王爵作为一种尊贵的封号,往往与天命、正统等观念紧密相连。异姓封王,尤其是那些没有显赫战功和卓越才能的异姓人士,很容易引发社会舆论的质疑和不满。这种质疑和不满不仅会影响统治者的形象和威望,还可能激发社会动荡和不安定因素。因此,统治者往往需要在封赏王爵时更加谨慎地考虑社会舆论的影响。

五、特殊情况下的例外

虽然异姓不封王是古代封建王朝的一贯做法,但在某些特殊情况下,也存在异姓封王的现象。例如,在皇权衰落、外敌入侵等危机时刻,统治者为了笼络人心、稳定局势,可能会破例封赏一些有功之臣为王。但这些情况往往属于少数,并不能改变异姓不封王的整体趋势。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。