在《水浒传》的江湖版图中,蒋门神与武松的恩怨堪称经典。这位身高九尺、以摔跤术横行孟州的奸商,为何不惜重金、动用多方势力也要置武松于死地?其动机并非简单的“被打后报复”,而是权力结构崩塌、利益分配失衡与尊严体系瓦解共同作用的结果。

一、权力崩塌:从“黑道霸主”到“丧家之犬”的失控

蒋门神在孟州道的统治,本质是“暴力垄断+官僚庇护”的双重权力结构。他通过张团练的军事背景,以“每月三百贯银钱”的代价收买孟州守军充当打手,将快活林打造成集赌场、妓院、酒肆于一体的“黑色经济特区”。据《水浒传》记载,其势力范围覆盖“东至东京,西至郓州”,每日“日进斗金”,甚至敢在施恩面前宣称“这快活林非你施家所有”。

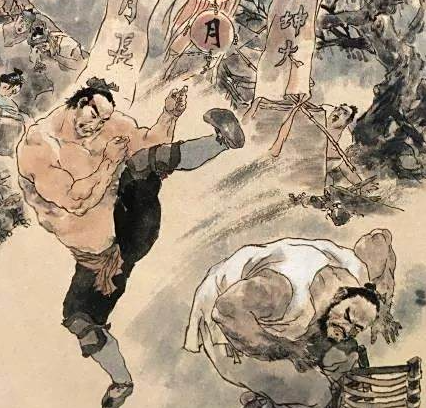

然而,武松的出现彻底打破了这种平衡。醉酒状态下的武松以“玉环步、鸳鸯脚”三招击溃蒋门神,迫使后者交出快活林控制权。这一败局不仅让蒋门神失去经济命脉,更导致其权力合法性崩塌——原本依附的军士开始动摇,张团练也因利益受损而对其产生怀疑。蒋门神意识到,若不除掉武松,自己将永远沦为“孟州道的笑柄”。

二、利益争夺:灰色地带的零和博弈

快活林的商业价值远超表面。施恩曾向武松透露,该地“每月有二三百两银子进账”,而蒋门神接手后通过“加收保护费、操纵物价”等手段,将利润提升至每月五百两。这种暴利模式建立在对商贩的残酷剥削上,如“酒家每瓮酒加价五十文,妓院抽成三成”。

武松夺回快活林后,施恩采取“薄利多销”策略,将保护费降低至“每月三十两”,并禁止强买强卖。这一改革虽赢得商贩支持,却直接切断了蒋门神的财源。更致命的是,武松的存在成为施恩巩固统治的象征,使得蒋门神无法通过武力重新夺权。正如张团练所言:“若留武松在,快活林永无我等立足之地。”这种经济利益的彻底丧失,迫使蒋门神选择“玉石俱焚”的极端手段。

三、尊严体系瓦解:面子文化的致命反噬

在宋代江湖文化中,“面子”是比生命更重要的存在。蒋门神作为“孟州道第一摔跤手”,其身份认同完全建立在“不可战胜”的神话上。然而,武松的当众击败不仅使其身体受伤,更摧毁了其精神支柱——据目击者描述,蒋门神被击倒后“满地打滚,口称爷爷饶命”,这种屈辱场景通过说书人传播,彻底瓦解了其江湖威望。

这种尊严危机引发连锁反应:原本依附的喽啰开始散伙,债主纷纷上门催债,甚至妓女也拒绝为其服务。蒋门神意识到,若不通过“复仇”重塑形象,自己将永远被排除在权力体系之外。正如其心腹所言:“若不杀武松,大哥何以服众?”这种对“面子”的病态追求,最终将其推向不归路。

四、制度漏洞:官僚体系的共谋结构

蒋门神的陷害计划能够实施,关键在于利用了宋代官僚体系的腐败漏洞。他通过张团练结识张都监,以“黄金五百两、珍珠二十颗”的代价买通后者。张都监则设计“盗窃案”,将武松投入死牢。这一操作暴露了宋代司法制度的致命缺陷:

证据造假:张都监伪造“赃物”,并买通仵作作伪证

程序违规:知府明知武松冤屈,却因收受贿赂而“屈打成招”

押送暗杀:蒋门神再次行贿,企图在流放途中杀害武松

这种系统性腐败,使得蒋门神能够将个人恩怨转化为制度性迫害。然而,武松的“飞云浦反杀”和“血溅鸳鸯楼”证明,当个人武力突破制度束缚时,任何阴谋都将土崩瓦解。

五、历史隐喻:黑恶势力的必然结局

蒋门神的悲剧,本质是宋代“转型期社会”的缩影。在商品经济冲击下,传统暴力集团试图通过“官商勾结”维持统治,却最终被更高效的暴力机器(武松)和新兴的治理模式(施恩改革)所取代。其陷害行为看似愚蠢,实则是黑恶势力在面临淘汰时的本能挣扎。

正如《水浒传》评点者所言:“蒋门神之死,非死于武松之手,乃死于时代之变。”当权力失去合法性、利益失去可持续性、尊严失去支撑点时,任何挣扎都只能是加速灭亡的催化剂。这种历史规律,在当今社会的扫黑除恶斗争中,依然具有强烈的现实警示意义。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。