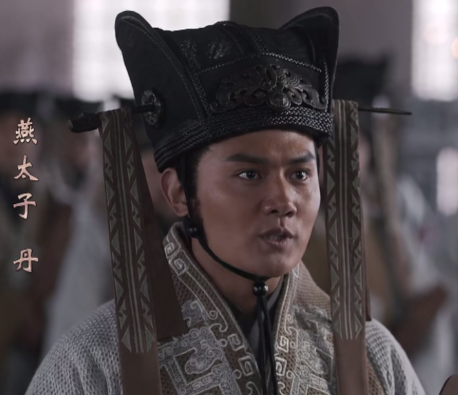

公元前228年,秦将王翦攻破赵国都城邯郸,兵锋直指燕国南境。面对秦军压境的危机,燕太子丹策划了历史上最著名的刺杀行动——荆轲刺秦。这场以“挟持秦王、退还侵地”为目标的行动,最终以荆轲血溅秦廷、燕国加速灭亡告终。这场看似悲壮的抗争,实则是战略误判、用人失察与情绪失控共同酿成的历史悲剧。

一、战略误判:个人复仇凌驾于国家存亡

太子丹的决策逻辑始终被个人情感所扭曲。他曾在赵国与少年嬴政同为人质,这段经历本应成为理解秦国战略的窗口,却因嬴政继位后对其冷淡而转化为刻骨仇恨。当秦军攻破邯郸时,太子丹的恐惧并非源于国家存亡,而是“昔日好友今成仇敌”的屈辱感。这种心理驱动下,他拒绝太傅鞠武“联合五国、北结匈奴”的务实建议,转而选择“以刺客颠覆强秦”的极端方案。

更致命的是,太子丹对秦国统一战略缺乏基本认知。秦灭六国遵循“先弱后强、远交近攻”原则,燕国作为北方弱国本非首要目标。若能利用秦军灭赵后的休整期,联合齐楚魏形成战略包围,尚可争取喘息之机。但太子丹的刺秦计划,本质是将国家命运押注于秦王个人生死,这种战略层面的幼稚,从起点就注定了失败。

二、用人失察:侠客精神与政治现实的错位

太子丹的用人标准堪称荒诞。他通过层层推荐结识荆轲,却从未考察其实际能力——既未验证荆轲的剑术造诣,也未评估其临场应变能力。更讽刺的是,他选定的副手秦舞阳,虽以“十三岁杀人”闻名,却在秦廷上“色变振恐”,直接暴露了行动计划。这种“以勇猛表象替代专业能力”的用人逻辑,暴露了太子丹对刺客角色的浪漫化想象。

荆轲本人虽具侠客精神,却缺乏政治智慧。他提出的“持樊於期首级与督亢地图”取信秦王的方案,看似周密,实则充满漏洞:若秦王拒不接见,或接见后拒绝谈判,行动将瞬间破产。更关键的是,荆轲始终未制定备用方案,当图穷匕见失败后,竟试图与秦王近身搏斗,这种“不成功便成仁”的思维,与政治博弈所需的灵活应变背道而驰。

三、情绪失控:焦虑催生的决策灾难

太子丹的决策过程充满非理性冲动。荆轲曾明确提出“待吾客俱”的延期请求,这是基于对行动成功率的谨慎评估。但太子丹因秦军逼近而焦虑失控,竟用“日已尽矣,荆卿岂有意哉”的激将法逼迫荆轲立即出发。这种将个人情绪凌驾于专业判断之上的行为,直接导致行动仓促上马。

更荒诞的是,当刺秦失败后,燕王喜为平息秦怒,竟将太子丹斩首献秦。这种父子相残的结局,既是燕国政治伦理崩溃的缩影,也印证了太子丹战略的彻底失败——他既未挽救国家,也未保护自身,更未实现复仇,反而成为加速燕国灭亡的催化剂。

四、历史镜鉴:个人英雄主义的局限性

荆轲刺秦的失败,本质是个人英雄主义与系统化政治军事对抗的错位。秦国的统一进程,是商鞅变法后形成的制度优势、军事创新与战略耐心的综合体现。而燕国的应对,却寄希望于一次戏剧性的刺杀行动,这种思维差距犹如冷兵器与火器的对决。

司马光在《资治通鉴》中尖锐批评:“太子丹不能忍一忿之激,而冒天下之大不韪。”这种评价揭示了一个残酷真相:在系统性危机面前,缺乏战略定力与制度建设的个人抗争,终将沦为历史洪流中的泡沫。燕国的灭亡,不是因为荆轲不够勇敢,而是因为太子丹从未真正理解,挽救一个国家需要的是制度革新、联盟构建与长期博弈,而非侠客的匕首与悲歌。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。