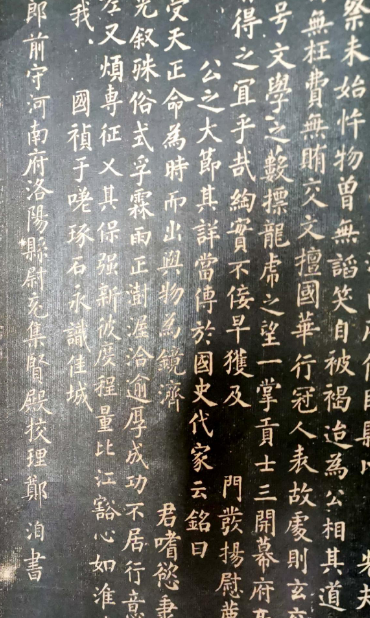

在洛阳偃师出土的唐代宰相崔郸墓志铭,以两千余字的篇幅,为后世勾勒出一位出身清河崔氏的宰相形象。作为晚唐政坛的重要人物,崔郸的仕途轨迹与家族脉络通过墓志铭得以完整呈现,成为研究唐代门阀制度、政治生态及墓志文化的珍贵资料。

一、家族渊源:清河崔氏的政坛传承

崔郸出身清河崔氏小房,其家族自北朝以来便以“四世三公”的显赫地位闻名。墓志铭记载其“曾祖崔综,醴泉县令,赠吏部侍郎;祖父崔佶,太子中允,赠左仆射;父崔陲,检校吏部郎中兼御史中丞,赠太师”,这种连续四代均获赠高官的殊荣,彰显了崔氏家族在唐代的政治影响力。崔郸的七位兄弟中,至少六人官至三品,其家族“四世同堂,兄弟六人至三品”的记载,印证了清河崔氏作为“五姓七望”之一的政治能量。

崔氏家族与唐代皇室的联姻关系亦值得关注。墓志中虽未直接提及,但结合《新唐书·宰相世系表》可知,崔氏与李唐皇室、陇西李氏等门阀世家的婚姻网络,为其子弟仕途提供了重要助力。这种政治联姻与家族文化传承的双重作用,使崔郸得以在牛李党争的复杂局势中稳步晋升。

崔郸的仕途生涯贯穿了唐文宗、武宗、宣宗三朝,其政治履历与晚唐政局变动紧密相连。墓志铭详细记载其“贞元十九年进士及第,授渭南尉,历监察御史、西川节度副使、翰林学士、中书舍人”,最终于开成四年(839年)拜相。这一晋升路径既符合唐代士人“由科举入仕,以翰林进身”的常规模式,又因西川节度副使的经历,使其在地方治理与边疆事务中积累了实战经验。

在牛李党争中,崔郸被视为牛党成员,与李宗闵、牛僧孺等过从甚密。墓志铭虽未直接提及党争,但通过其“外任西川节度使”“后出为淮南节度使”的任职记录,可窥见其因党争失势的政治命运。尤其是大中四年(850年)卒于淮南节度使任上,印证了《旧唐书》中“会昌中德裕秉政,长流封州”的记载,反映了晚唐政治斗争的残酷性。

三、墓志铭的史学价值:补正史之阙

相较于《旧唐书·崔郸传》仅三百余字的简略记载,墓志铭提供了大量正史缺失的细节。例如,墓志明确记载崔郸“字晋封,清河东武城人”,纠正了《新唐书》中对其籍贯的模糊表述;其生卒年“780年-850年”的精确记载,亦为唐代人物年谱研究提供了重要依据。

墓志铭对崔郸家族世系的梳理,填补了《新唐书·宰相世系表》中关于清河崔氏小房的记载空白。尤其是对其父崔陲、祖父崔佶官职的详细记载,为研究唐代赠官制度提供了实例。此外,墓志中“监军使者驿书以闻,天子惊病,辍坐两日”的表述,生动展现了唐代皇帝对宰相去世的哀荣礼遇,具有极高的历史场景还原价值。

四、文化符号:墓志铭与唐代丧葬文化

崔郸墓志铭的形制与内容,深刻反映了唐代中晚期墓志文化的演变趋势。该墓志为石灰岩质,方形,高、宽均为八十厘米,志文四十七行,满行五十字,这种规制符合唐代三品以上官员墓志的定制。志文采用正书书写,体现了唐代官方文书的庄重性。

墓志铭的文学价值亦不容忽视。其铭文“七十一岁,可谓寿考。官至廉问,不为卑小。虽无令名,亦无悔咎”的总结,既是对崔郸一生的客观评价,亦透露出唐代士人对“功成身退”的追求。这种将墓主生平与儒家伦理观念相结合的书写方式,成为唐代墓志铭的典型范式。

崔郸墓志铭作为晚唐历史的实物见证,不仅为研究崔氏家族提供了第一手资料,更通过其仕途轨迹、家族网络及墓志文化内涵,折射出唐代中后期的政治生态与社会变迁。在门阀制度逐渐瓦解、科举取士成为主流的背景下,崔郸的宦海沉浮既是个人命运的写照,亦是一个时代转型的缩影。这块沉睡千年的墓志,终以文字的力量,让后人得以窥见晚唐政坛的波澜壮阔。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。