在胶东半岛的史册中,莱阳左氏家族如同一棵根系深扎、枝繁叶茂的千年古树,其家族史既是明清胶东地区文化发展的缩影,更是中国士族文化传承的生动样本。从河北枣强迁徙至莱阳的六世祖左原,到被誉为"明末文天祥"的左懋第,这个家族用六百年的时光书写了"忠孝传家、诗书立世"的传奇篇章。

一、家族迁徙与根基奠定:从章丘到莱阳的文明播种

明永乐年间,左氏六世祖左原率领家族自章丘左家道口村迁徙至莱阳城,开启了家族在胶东的繁衍历程。彼时左氏兄弟共65人,其迁徙规模在胶东移民史中实属罕见。家族初居莱阳杏坛里,后支派分居莱西、平度等地,形成"散居数十村"的庞大格局。这种跨地域的家族网络,为后世文化交流与人才培育奠定了坚实基础。

至明隆庆、万历年间,左氏家族已呈现"十八楼三十六懋"的科举盛况。六世"楼"字辈18人、七世"懋"字辈36人中,左懋第、左懋泰兄弟尤为突出。左懋第之父左之龙万历七年中举,历任多地知县,其清廉官声为家族树立了道德标杆。这种"父为子谋诗书,子与父共精进"的家风传承,使左氏家族在科举领域持续绽放光彩。

明清两代,莱阳左氏家族共涌现5位进士、50位举人贡生、200余位庠生太学生,其科举成就位列莱阳"五大望族"之首。家族学子结成文社,切磋学问,形成独特的学术生态。左懋第少年时即参与"九龙社",与张允抡等八位才子共研经史,其文名远播胶东。这种"以文会友"的传统,催生了"一科多兄弟"的科举佳话。

左氏家族的文化积淀不仅体现在科举成就上,更渗透于日常生活的细节。左懋第在韩城知县任上推行《崇俭书》,对婚丧嫁娶的礼金、服饰、宴席作出量化规定,这种将道德教化融入制度设计的智慧,展现了士族阶层对基层社会的文化引领。其"浴月台"诗会、重刻《孝经》等举措,更彰显了家族对文化传承的执着追求。

三、忠孝精神与家国情怀:从左懋第到民族气节的传承

左懋第作为家族精神图腾,其"宁作大明鬼,不当清朝王"的殉节壮举,将忠孝精神推向极致。南明政权危亡之际,他临危受命出使北京,面对多尔衮的威逼利诱,始终保持"不屈膝辱命"的严正态度。这种"时穷节乃见"的气节,与其家族自幼灌输的忠孝教育密不可分——其母陈氏绝食殉国、其父左之龙清廉为官,皆成为他精神世界的基石。

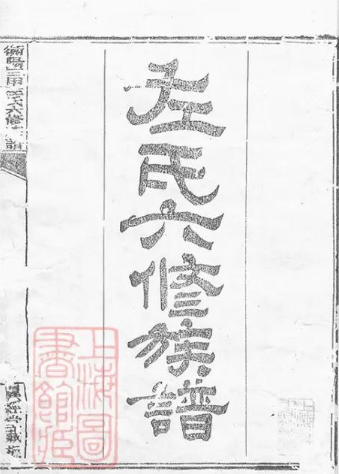

左氏家族的忠孝传统不仅体现在个体选择上,更融入家族制度设计。家族族谱序言中"以文会友,以孝持家"的训诫,与左懋第"至燕坐庭除,无不以忠孝节义为教勉"的教育实践形成呼应。这种将道德准则制度化的智慧,使家族精神得以穿越时空,至今仍在莱阳左氏后裔中传承。

四、社会贡献与历史影响:从地方治理到文化重构的实践

左懋第在韩城知县任上的治理实践,堪称士族阶层基层治理的典范。面对"三年大旱,饿殍遍野"的困局,他推行"捐俸劝赈法",建立八个救济点,使饥民"倾尽心力得救"。其"三番清丈法"改革土地制度,革除"空赔钱粮"百年积弊,这种"有田则有粮,无田则无粮"的制度创新,展现了士大夫阶层对民生问题的深刻洞察。

在文化重构层面,左氏家族通过重修司马迁墓、苏武墓等举措,将儒家伦理注入地方信仰体系。左懋第在韩城设立"尊经社",培养出8位乡试中举的学子,这种"由经书而开科举"的教育模式,重构了地方社会的文化生态。其《崇俭书》对婚丧习俗的改革,更将士族阶层的道德主张转化为可操作的社会规范。

莱阳左氏家族的千年历程,恰似一部立体的文化教科书。从科举辉煌到忠孝传承,从基层治理到文化重构,这个家族用六百年的时光证明:真正的士族精神不在于血统的纯正,而在于对文化理想的坚守与践行。当今日左氏后裔在莱阳七星街以"天下左氏一家亲"凝聚族人时,他们传承的不仅是姓氏符号,更是一个民族对文化根脉的永恒追寻。这种跨越时空的精神共鸣,或许正是中华文明生生不息的真正密码。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。