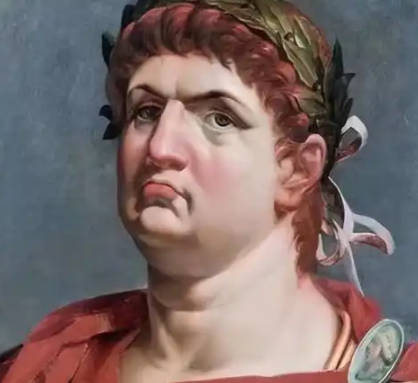

在古罗马帝国的历史长河中,尼禄·克劳狄乌斯·德鲁苏斯·日耳曼尼库斯(公元37年12月15日—公元68年6月9日)始终是一个充满争议的名字。他被后世贴上“暴君”标签,但若剥开历史记载的层层滤镜,会发现这位罗马帝国第五位皇帝的形象远比“暴虐”二字复杂得多。

早期统治:善政与开明的曙光

尼禄的统治并非从一开始就与暴虐挂钩。17岁登基时,他面临的是一个权力结构复杂的帝国:母亲小阿格里皮娜野心勃勃,老师塞内加以斯多葛学派哲学影响其决策,近卫军长官布鲁斯掌控军权。在权力过渡期,尼禄展现出罕见的政治智慧——他延续了克劳狄王朝的稳定政策,取消包税人苛捐、降低间接税、限制诉讼辩护报酬上限,甚至公开政府税收记录以遏制贪污。这些举措直接惠及平民,使他在罗马民众中迅速积累声望。

更值得关注的是尼禄对司法体系的改革。他发明了应对伪造遗嘱的技术手段,试图通过制度设计减少权贵对法律的操纵。这种对公平的追求,甚至体现在他早期对基督徒的态度上——尽管后来他因罗马大火事件将罪名强加于基督徒,但在统治初期,他并未对这一新兴宗教群体展开系统性迫害。

艺术狂热:天才与疯子的双重面相

尼禄的统治始终伴随着对艺术的痴迷。他精通里拉琴演奏、诗歌创作和戏剧表演,甚至在罗马大火后重建的“金宫”中专门设计了可旋转的圆形剧场。这种对艺术极致的追求,在古代帝王中堪称异类。

但艺术狂热逐渐扭曲了他的统治逻辑。为举办“尼禄祭”,他强迫元老院贵族与骑士赤裸上身参加体育竞赛,将政治权力转化为个人娱乐的工具;为扩建宫殿,他默许纵火焚毁罗马城,却在事后将责任推给基督徒,制造了人类历史上最早的宗教迫害事件之一。更具讽刺意味的是,他亲自参与救灾的举动(开放宫殿安置灾民、从奥斯提亚运粮赈济)与嫁祸基督徒的冷血决策形成鲜明对比,暴露出其性格中善与恶的撕裂。

权力异化:从改革者到独裁者的堕落

尼禄的转变始于对母权的反抗。为摆脱小阿格里皮娜的控制,他先是通过婚姻改革削弱母亲的影响力,最终在公元59年下令将其杀害。这一弑母行为成为其统治的转折点——他开始系统性地清除政治对手,包括老师塞内加(被迫自杀)、前妻屋大维娅(被流放后处决)以及参与“批索阴谋”的数百名贵族。

经济政策上的极端化进一步加剧了社会矛盾。为填补国库空虚,他废除减税法、贬值货币、霸占寺庙财产,甚至处决北非和西班牙的土地主以掠夺财富。这些举措与早期改革形成鲜明对比,暴露出其统治理念的彻底崩坏。

历史评价:被放大的暴行与被遮蔽的功绩

后世对尼禄的负面评价,很大程度上源于基督教史学的塑造。塔西佗、苏埃托尼乌斯等史家将罗马大火的责任归咎于他,并详细描述了基督徒被蒙兽皮、钉十字架、浇油点燃的惨状。但现代学者指出,这些记载可能存在夸张成分——尼禄对基督徒的迫害更多是出于转移矛盾的政治需要,而非单纯的宗教狂热。

事实上,尼禄统治时期罗马帝国仍保持了相对繁荣:地方行省治理有序,与帕提亚帝国就亚美尼亚问题达成妥协,维系了东部边境半个世纪的和平。他推动的关税统一政策,甚至为后世罗马经济体系奠定了基础。这些成就与他的暴行形成诡异共存,使“暴君”标签显得过于简单化。

结语:人性的深渊与光辉

尼禄的故事揭示了一个永恒的命题:权力如何腐蚀人性。他从改革者沦为独裁者的轨迹,本质上是一个理想主义者在权力漩涡中逐渐异化的过程。他对艺术的追求、对平民的善政、对母亲的反抗,都折射出人性的复杂;而纵火、嫁祸、屠杀等行为,则暴露了权力绝对化后的道德沦丧。

或许,将尼禄简单定义为“暴君”是一种历史偷懒。他更像是一面镜子,映照出权力、艺术与人性交织时可能产生的最黑暗与最璀璨的光芒。在评价这位争议帝王时,我们或许应该记住塞内加的警告:“权力像海市蜃楼,看似璀璨夺目,实则虚幻易逝。”

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。