在化学工业尚未诞生的古代,古人如何利用自然馈赠制作清洁用品?从南宋《梦粱录》记载的“肥皂团”到明代《香奁润色》中的“香肥皂方”,从江南作坊的草木灰碱液到宫廷御用的加味香胰子,古人以猪油、贝壳、草木灰为原料,通过皂化反应创造出兼具清洁与护肤功能的肥皂。这场跨越千年的智慧实践,至今仍在非遗传承人的炭炉与竹筒间延续。

一、碱液炼制:自然界的化学魔法

贝壳煅烧法是古代碱液制备的核心工艺。匠人将贝壳置于炭炉中高温焙烧,使其分解为氧化钙(生石灰),研磨成粉后与水反应生成氢氧化钙溶液。为提升碱性,需将草木灰(含碳酸钾)与贝壳粉混合,通过置换反应生成强碱性氢氧化钾溶液。这一过程需严格控制比例:1斤草木灰配5斤清水,煮沸后静置1天,取上层清液过滤3次,最终得到pH值达11-12的淡黄色碱液。

草木灰浸取法则更显朴素智慧。将松木、豆秸等含钾量高的植物灰烬铺于稻草上,缓慢淋水渗透,下方容器收集的滴液即为天然碱水。南宋《琐碎录》记载,牛脂与碱液的黄金配比为1:1.5,需持续搅拌2-3小时至液体黏稠如米粥,撒入2勺盐加速皂水分离,最终表层凝固的白色膏体即为皂基。

二、油脂炼制:动物脂肪的蜕变

猪油是古代肥皂的主要油脂来源。匠人选取肥膘切块,加水煮沸去除杂质,取上层净油冷却至40℃左右备用。明代《天工开物》记载,牛脂因饱和脂肪酸含量高,制成的肥皂质地坚硬、去污力强,而茶籽油等植物油则能产生细腻泡沫,多用于制作软质香皂。

油脂预处理环节暗藏玄机:宋代匠人发现,在炼油时加入少量淘米水,可利用其中的维生素B群提升肥皂的柔肤效果;清代宫廷配方更将猪胰脏与油脂共煮,利用胰酶的分解作用增强清洁力,形成“香胰子”这一独特品类。

三、皂化反应:火候与时间的艺术

当碱液与油脂在陶锅中相遇,真正的魔法开始显现。匠人需保持60-70℃恒温,用木棍沿同一方向持续搅拌,这一过程被称为“熬膏”。约3小时后,混合物逐渐黏稠,木棍挑起时滴落的皂液能在表面形成短暂油膜,这是皂化完成的标志。此时撒入捣碎的细盐,通过盐析作用促使皂基与水分离,同时提升成品硬度。

明代胡文焕《香奁润色》记载的“香肥皂方”,在此阶段会加入藿香、甘松等香料粉末。这些药材不仅赋予肥皂独特香气,更具有祛风刺、润肌肤的功效。清代改良配方中,檀香、丁香的加入使肥皂成为兼具清洁与美容功能的宫廷秘方。

四、定型熟化:天地精华的凝聚

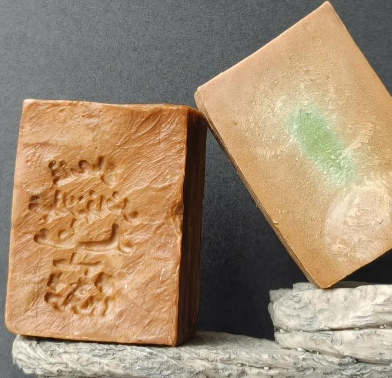

将熬制好的皂膏倒入刷过植物油的竹筒或陶碗,覆盖湿布防止干裂,静置3日待其初步凝固。脱模后的肥皂需置于阴凉通风处自然熟化1个月,期间每隔数日翻动一次,确保均匀干燥。这一过程使残留碱充分分解,避免刺激皮肤——古人用舌头轻舔测试肥皂成熟度,微刺感即表示尚未熟成。

宋代临安城的肥皂作坊已掌握模具雕刻技艺,能制作出莲花、如意等精美造型。清代宫廷则用雕花木模压制肥皂,并在表面镶嵌金箔、珍珠粉,使其成为兼具实用与艺术价值的奢侈品。

五、智慧传承:从生活技艺到非遗瑰宝

古法肥皂的制作凝聚着古人对自然规律的深刻理解:贝壳提供钙质、草木灰贡献钾盐、动物脂肪蕴含甘油三酯,三者通过精确配比实现清洁与护肤的平衡。这种“就地取材、天人合一”的智慧,在2025年的非遗工坊中依然鲜活——河北保定广华造胰工厂的传人,仍沿用着明代《香奁润色》的配方,将藿香、甘松与猪油混合,制作出传承600年的香肥皂。

从江南水乡的草木灰碱液到紫禁城的加味香胰子,从市井作坊的“肥皂团”到文人笔下的“一浴三熏”,古法肥皂不仅是清洁用品,更是中华文明对化学工艺的早期探索。当现代人重新拾起竹筒与陶锅,触摸的不仅是肥皂的温润质地,更是一个民族对自然与生活的永恒敬意。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。