南北朝时期,一部名为《大明历》的历法横空出世,以其卓越的精确度和创新性,成为中国古代天文学史上的璀璨明珠。这部历法的创制者,正是南朝著名数学家、天文学家祖冲之。

一、祖冲之:博学多才的历法改革者

祖冲之(429年—500年),字文远,范阳遒县(今河北涞水)人,生于建康(今江苏南京)。他出身于一个对天文历法素有研究的家庭,祖父祖昌曾任刘宋“大匠卿”,父亲学识渊博,这些都为祖冲之提供了良好的学术熏陶。祖冲之自幼聪慧好学,青年时代便以博学多才闻名,后被宋孝武帝派至“华林学省”从事研究工作。

在数学领域,祖冲之将圆周率推算至小数点后七位,这一成就领先世界近千年;在天文学领域,他更是以《大明历》的创制,推动了中国历法的重大改革。

二、《大明历》的创制背景与过程

南北朝时期,历法疏误频出,严重影响农业生产与社会秩序。祖冲之有鉴于两汉魏晋历法直至近世何承天《元嘉历》存在的问题,决心编纂一部更精确的历法。他以自身精擅的历算之学,演算日月五星交会迟疾等运动周期,又综合运用天象观测、晷表测影、律管候气等术以为校验,历时多年,终于在南朝宋孝武帝大明六年(462年)编成新历奏上,因成于大明年间,故名《大明历》。

三、《大明历》的创新与突破

《大明历》之所以被誉为“当时最先进的历法”,得益于其在多个方面的创新:

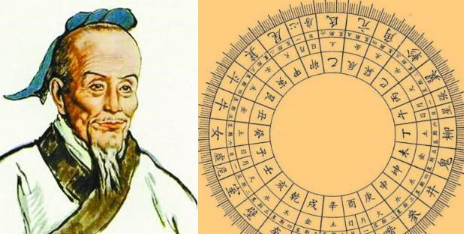

引入岁差概念

祖冲之首次将“岁差”引入历法。岁差是指地球自转轴方向因受其他天体引力作用而发生的缓慢变化,导致从地球上看,太阳每年冬至的位置并非完全相同,从而引起二十四节气位置的变动。祖冲之确定每45年11月差1°,这一“岁差值”虽不精确,但将岁差引入历法编制,使历法有了更科学的基础,并区分了“回归年”与“恒星年”两个概念,是中国历法史上的重大突破。

改进闰法

祖冲之将旧历中每19年7闰改为每391年144闰,使闰月设置更符合天象实际。这一改革显著提高了历法的精确度。

精确测定朔望月与交点月

《大明历》采用的朔望月长度为29.5309日,与现代天文手段测得的朔望月长度相差不到一秒钟;首次求出历法中“交点月”的日数为27.212223日,与近代测得的数据(27.212220)极其相近。

精确回归年数据

《大明历》规定一回归年为365.2428日,是中国赵宋《统天历》(1199年)以前最理想的数据。

四、《大明历》的推行与影响

《大明历》成历后,祖冲之上表给宋孝武帝刘骏,却遭到宠臣戴法兴等保守势力的压制和反对。祖冲之著《历议》一文予以驳斥,双方展开激烈辩论。尽管多数大臣认为祖冲之正确,但惧怕戴法兴权势,不敢支持。最终,在巢尚之等大臣的举证和宋孝武帝的认可下,《大明历》于祖冲之去世十年后的梁天监九年(510年)得以施行,直至陈后主祯明三年(589年),共实行了80年。

《大明历》的推行,不仅提高了历法的精确度,促进了农业生产和社会秩序的稳定,更在中国历法史上留下了浓墨重彩的一笔。其引入岁差、改进闰法等创新,为后世历法的编纂提供了重要借鉴。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。