东汉末年,以张让、赵忠为首的宦官集团"十常侍"成为朝堂上最具争议的存在。他们操控幼帝、卖官鬻爵、祸乱纲常,最终将东汉王朝推向万劫不复的深渊。但当我们穿透历史迷雾,会发现这个群体并非简单的"全员恶人",其复杂性远超后世想象。

一、权力漩涡中的道德溃败:十常侍的集体堕落

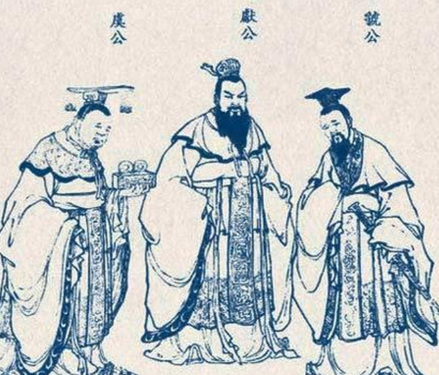

十常侍的核心成员张让、赵忠、段珪等十二人,通过垄断"中常侍"职位形成利益共同体。他们以"天子父母"自居,将皇权异化为私人提款机:

经济掠夺:光和元年(178年),张让、赵忠在西园设立"四园卖官所",三公职位标价千万钱,县令需缴纳200万钱。曹操之父曹嵩买太尉一职,张让不仅收钱还提供"售后服务"疏通关系。

政治迫害:郎中张钧上书弹劾十常侍导致黄巾之乱,反被诬陷学习太平道,在狱中被拷打致死。侍中吕强因主张赦免党人,被赵忠诬陷研读《霍光传》谋反,最终自尽身亡。

社会控制:毕岚发明"翻车""渴乌"等灌溉工具,本可用于民生,却被用于修建裸泳馆等奢靡工程。其弟毕岚在地方横征暴敛,导致颍川郡"十室九空"。

这种系统性腐败形成恶性循环:十常侍通过卖官积累财富,再用财富巩固权力,最终使东汉官僚体系彻底溃烂。正如袁绍在讨伐檄文中所言:"常侍张让等滔乱天常,侵夺朝威,贼害忠德,扇动奸党。"

二、黑暗中的微光:被湮没的个体选择

在十常侍集体堕落的大背景下,仍有个别成员展现出复杂的人性面向:

吕强案例:作为唯一被载入《后汉书·宦者列传》的"清忠宦官",吕强虽身处十常侍集团,却"常慕蘧伯玉、史鱼之节",多次抨击同僚贪腐。他主张赦免党人、整顿吏治,最终因拒绝诬陷清流被赵忠逼死。这种"出淤泥而不染"的挣扎,折射出宦官群体的道德困境。

郭胜之谜:作为何进同乡,郭胜在灵帝立储时暗中相助,使何太后之子刘辩得以继位。这种政治投机虽难称高尚,却显示出部分宦官在权力游戏中的现实考量——他们并非完全丧失理性,而是试图在混乱中寻找生存缝隙。

技术官僚的悖论:毕岚作为水利专家,其发明的农业工具领先时代数百年。这种技术理性与政治腐败的并存,揭示出十常侍集团中"能臣"与"奸佞"的双重面相。

三、结构性困境:制度缺陷催生的畸形产物

十常侍的恶行不能简单归咎于个人道德,其根源在于东汉宦官制度的结构性缺陷:

皇权寄生体:自和帝以来,幼帝继位成为常态,太后临朝必依赖外戚,皇帝亲政则需借助宦官。这种权力循环制造出"外戚-宦官-皇权"的三角关系,十常侍不过是这一制度的必然产物。

身份认同危机:宦官作为"阉割的男性",既无法通过血缘传承权力,又因身体缺陷遭受社会歧视。这种边缘化处境催生出扭曲的补偿心理——通过掌控皇权证明自身价值,最终演变为对权力的病态追逐。

制度性腐败:东汉宦官可合法拥有财产、蓄养家奴,甚至封侯拜将。张让、赵忠的宅邸"皆高过西宫",其家族子弟"布列州郡,所在贪残"。这种制度性授权为腐败提供了温床。

四、历史审判的双重标准:道德批判与制度反思

后世对十常侍的批判往往陷入两个极端:

道德审判:传统史观将东汉灭亡归咎于宦官乱政,如《后汉书》称"中常侍张让等滔乱天常",这种评价忽视了制度缺陷的根本作用。

现代反思:当代学者开始关注宦官群体的生存困境。余华清指出:"十常侍弄权堵塞了士大夫的入职途径,但这种垄断本质是皇权对外戚的制衡手段。"

事实上,十常侍中既无完全的"好人",也无纯粹的"恶人"。他们既是制度缺陷的受害者,也是权力异化的加害者。当张让投河自尽前哀叹"臣等殄灭,天下乱矣",当赵忠被袁绍诛杀时仍紧握灵帝赐予的"忠侯"印绶,这些细节揭示出这个罪恶集团背后的人性残光。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。