刘备病逝白帝城后,诸葛亮以丞相身份执掌蜀汉军政大权,开启了五次北伐中原的征程。然而,这场持续六年的军事行动虽偶有战术胜利,却始终未能实现“兴复汉室”的战略目标。这种“战术成功”与“战略失败”的矛盾,既源于蜀汉与曹魏的国力差距,也折射出刘备生前构建的军事体系对诸葛亮北伐的深层影响。

一、刘备遗产:战略框架与军事遗产的双重性

刘备生前为诸葛亮留下了两大战略遗产:一是“隆中对”中“跨有荆益、两路北伐”的构想,二是汉中决战后法正提出的“汉中策”。前者规划了蜀汉的扩张方向,后者则明确了“蚕食雍凉、固守要害”的阶段性目标。然而,关羽失荆州与夷陵之战的失败,彻底打破了“隆中对”的地理平衡——蜀汉失去荆州这一战略支点,北伐只能依赖从汉中出秦岭的单一通道。

军事层面,刘备虽未留下顶尖将领(如关羽、张飞均已离世),但通过南征孟获积累了山地作战经验,并建立了以弩兵为核心的精锐部队。诸葛亮在第三次北伐中攻占武都、阴平二郡,正是依托刘备时期训练的弩兵,在围点打援中击退魏国雍州刺史郭淮。但这种局部胜利难以动摇曹魏在关中的统治根基,暴露出刘备遗产中“战略支点缺失”与“将才断层”的双重困境。

二、国力差距:资源限制下的必然困局

蜀汉与曹魏的国力差距是北伐失败的根本原因。据《三国志》记载,曹魏占据中原九州,人口约443万,兵力超40万;而蜀汉仅有益州一地,人口94万,兵力约10万。这种差距在后勤领域尤为明显:诸葛亮首次北伐时,因马谡失街亭导致陇西三郡得而复失,但更深层的原因是蜀道艰险,粮草运输成本极高。第二次北伐围攻陈仓二十余日,终因“粮尽退兵”,印证了《孙子兵法》中“千里馈粮,士有饥色”的困境。

为突破资源限制,诸葛亮发明木牛流马改进运输效率,并在第五次北伐中尝试屯田。但司马懿采取“坚壁拒守”策略,通过消耗战迫使蜀军撤退。这种“以弱攻强”的持久战,本质上是对刘备时期“速战速决”理念的背离——若刘备尚在,或可凭借其个人威望与军事才能,在局部战场形成优势,但诸葛亮作为丞相,必须兼顾治国与治军,难以长期维持高强度作战。

三、战略转型:从“两路并进”到“蚕食雍凉”的妥协

刘备生前规划的北伐路线是“命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川”,即通过荆州、汉中两路夹击中原。但失荆州后,诸葛亮被迫调整战略,将目标转向陇右。第三次北伐攻占武都、阴平,第四次北伐在祁山道歼灭司马懿主力、斩杀张郃,均体现了这一转型。然而,陇右地区偏远且经济价值有限,无法对曹魏核心区形成实质威胁。

这种战略妥协与刘备的影响密切相关。若刘备在世,或可凭借其政治号召力联合东吴重建荆州防线,甚至通过外交手段分化曹魏内部(如策反孟达)。但诸葛亮作为执政者,必须优先维护吴蜀联盟,导致北伐始终缺乏战略协同。第五次北伐中,诸葛亮虽与东吴约定东西夹击,但东吴仅派少量兵力佯动,未能形成有效配合,暴露出刘备去世后蜀汉外交影响力的衰退。

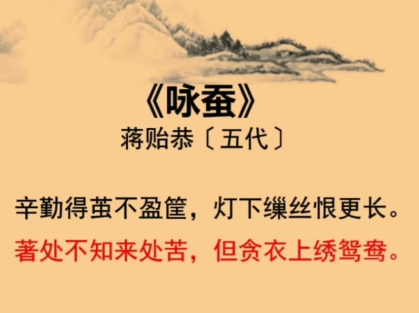

四、历史评价:超越胜负的“忠臣”与“智者”形象

尽管北伐未能成功,但诸葛亮的军事实践仍具有历史价值。他通过分兵屯田、改进运输工具等措施,将蜀汉的战争潜力发挥到极致;在战术层面,第四次北伐中“甲首三千”的战绩,证明其已跻身三国一流统帅行列。这些努力延续了刘备“兴复汉室”的理想,也维护了蜀汉政权的合法性。

从更宏观的视角看,诸葛亮的失败恰恰印证了刘备遗产的局限性:当战略支点(荆州)与核心将领(关羽、张飞)同时丧失后,仅凭个人才能难以逆转国力差距。但他的“鞠躬尽瘁”精神,与刘备“勿以恶小而为之”的遗训共同构成了蜀汉的文化基因,使这个偏安一隅的政权成为后世忠义精神的象征。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。