东汉末年,刘备集团以“复兴汉室”为旗号,在乱世中崛起。作为集团核心的关羽与诸葛亮,一位是刘备结义兄弟、武力巅峰的象征,另一位是战略奇才、文官领袖,两人因性格差异与战略分歧,始终存在微妙张力。关羽败走麦城身死后,诸葛亮未显悲痛之色,这一反常表现背后,实则是两人关系演变与蜀汉战略危机的集中爆发。

一、初识隔阂:年龄与资历的天然壁垒

关羽生于公元160年,早年随刘备征战四方,是集团中资历最深的武将。诸葛亮则于公元181年出生,207年通过“三顾茅庐”加入刘备阵营,比关羽年轻21岁。这种年龄与资历的差距,在初期引发了关羽的抵触情绪。据《三国志》记载,刘备与诸葛亮“情好日密”时,关羽与张飞曾“不悦”,刘备不得不以“鱼水之欢”比喻君臣关系,试图化解矛盾。

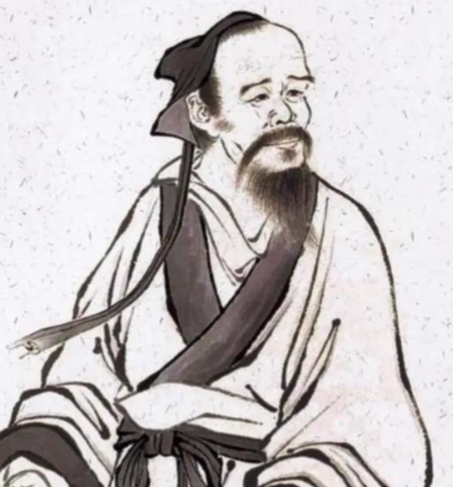

更深层的矛盾源于诸葛亮对关羽性格的洞察。关羽自恃武勇,对《左传》等典籍的研读虽使其具备一定谋略,但其“善待士卒而轻视士大夫”的性格缺陷,导致他对诸葛亮这类文臣缺乏尊重。例如,诸葛亮初出茅庐时,关羽曾暗讽其“空谈”,直至火烧博望坡后,才逐渐认可其能力。

二、战略分歧:荆州之争与北伐路线

诸葛亮在《隆中对》中明确提出“跨有荆、益,待天下有变,命一上将将荆州之军以向宛、洛”的战略。这一规划需关羽镇守荆州,作为北伐中原的跳板。然而,关羽在执行过程中暴露出两大问题:

外交失误:诸葛亮曾反复强调“东和孙权,北拒曹操”,但关羽拒绝孙权联姻请求,并辱骂其子为“犬子”,直接导致孙刘联盟破裂。

战略冒进:建安二十四年(219年),关羽趁曹操主力西调之机,发动襄樊之战,虽水淹七军、威震华夏,却因后方空虚被东吴吕蒙奇袭,最终败走麦城。

诸葛亮对关羽的战略选择早有预判。他曾在西川救援时警告关羽“不可轻敌”,但关羽未予重视。这种战略分歧的累积,使诸葛亮对关羽的军事行动保持谨慎态度。

三、性格冲突:傲慢与隐忍的终极碰撞

关羽的傲慢性格在蜀汉集团中屡屡引发矛盾。例如,他因马超入围“五虎上将”而欲入川比武,诸葛亮以“美髯公超群绝伦”的夸赞化解危机,实则暗含对关羽性格的无奈。这种性格缺陷在荆州失守后彻底暴露:关羽拒绝向刘封、孟达求援,导致孤立无援。

相比之下,诸葛亮以“隐忍”为处世哲学。他明知关羽性格难以驾驭,却因刘备的信任而不得不委以重任。关羽死后,诸葛亮未显悲痛,实则是对其战略失误的隐晦批评。正如《三国志》所言,诸葛亮“鞠躬尽瘁”的目标是兴复汉室,而非维护个人情感。

四、权力博弈:荆州失守与蜀汉危局

关羽之死对蜀汉造成致命打击:荆州丢失使《隆中对》的战略基础崩塌,北伐中原的计划被迫推迟。诸葛亮深知,此时若公开悲痛,可能引发集团内部对战略方向的质疑。因此,他选择以“冷静”姿态应对危机,迅速调整战略:

巩固益州:通过屯田、与南中少数民族和解等措施,稳定后方。

修复孙刘联盟:派邓芝出使东吴,重建外交关系。

筹备北伐:在五丈原之战中,诸葛亮仍坚持“以攻为守”的策略,试图弥补荆州之失。

这种战略调整的背后,是诸葛亮对蜀汉国力的清醒认知。他深知,若因个人情感影响决策,可能加速集团崩溃。

五、历史反思:性格决定命运,战略决定存亡

关羽之死与诸葛亮的“冷静”反应,本质上是性格与战略的冲突。关羽的傲慢导致其忽视外交与后方安全,最终陷入绝境;诸葛亮的隐忍则使其在危机中保持战略定力,为蜀汉延续了三十年国祚。

从历史维度看,这一事件揭示了乱世中领袖的必备素质:既要具备关羽的勇武,更需拥有诸葛亮的战略眼光与政治智慧。蜀汉的兴衰,正是对这一命题的深刻诠释。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。