在蜀汉政权四十余年的历史中,后主刘禅与丞相诸葛亮的关系始终是历史研究的核心命题。传统史观多将二者关系简化为“明君贤相”的典范,但近年来部分学者提出“刘禅心存忌恨”的质疑。通过梳理《三国志》《华阳国志》等史料,结合权力结构、政治行为与情感互动的多维分析,可发现这段关系远比单一标签复杂。

一、权力让渡:刘禅的主动选择与制度设计

建兴元年(223年)刘备白帝城托孤时,17岁的刘禅面临政权存续的严峻考验。他主动提出“政由葛氏,祭则寡人”的权力分配方案,将蜀汉军政大权完全交予诸葛亮。这种让渡并非被迫,而是基于现实考量:

政权合法性构建:刘备集团以“兴复汉室”为旗号,但刘禅继位时仅据有益州一地,需借助诸葛亮的影响力凝聚人心。诸葛亮治蜀期间,“科教严明,赏罚必信”,使蜀汉成为三国中治理水平最高的政权。

制度化权力交接:刘禅通过《出师表》中“宫中府中,俱为一体”的表述,将丞相府与皇宫系统整合,形成以诸葛亮为核心的决策体系。这种设计既保障了政权稳定,也隐含对权力集中的认可。

情感认同的强化:诸葛亮以“相父”身份参与刘禅成长,其《诫子书》中“非淡泊无以明志”的教诲,与刘禅后来“雅性喜愠”的性格形成互补,客观上构建了拟父子关系。

二、权力阴影下的心理博弈:敬畏与疏离的并存

尽管刘禅主动让渡权力,但诸葛亮集权模式仍引发其复杂心理:

行动自由的限制:刘禅即位初期欲巡幸成都有记载,但诸葛亮以“先帝遗诏”为由劝阻,这种对君主行为的约束,在《魏略》中体现为“政事无巨细,咸决于亮”。

决策参与的缺失:诸葛亮五次北伐期间,刘禅虽未公开反对,但通过限制粮草供应、拖延调兵等方式表达保留态度。建兴十二年(234年)诸葛亮病逝前线,刘禅立即叫停大规模北伐,改由蒋琬推行“守境待时”策略,实质是政策转向的信号。

权力交接的延迟:诸葛亮临终前推荐蒋琬、费祎为接班人,但刘禅在蒋琬死后自摄国事,彻底解决“政归权臣”局面。这种分权制衡策略,既是对诸葛亮集权模式的修正,也是刘禅政治智慧的体现。

三、历史细节中的情感显影:从极端事件看真实态度

三个关键事件揭示刘禅对诸葛亮的复杂情感:

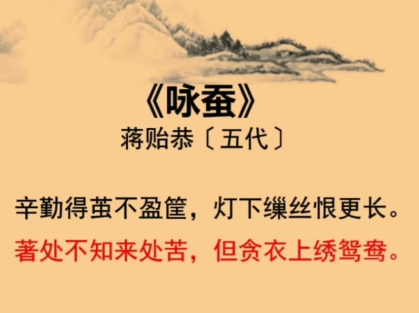

李邈之死:建兴十二年,益州刺史李邈上书诋毁诸葛亮“身仗强兵,狼顾虎视”,刘禅勃然大怒将其处死。这个一生仅杀过两位大臣的君主,用极端方式维护了诸葛亮的政治遗产。

立庙争议的解决:诸葛亮死后,民间要求立庙的呼声高涨,但刘禅拖延二十九年才在亡国前夕同意建庙于沔阳。这种延迟反映的不仅是礼制争议,更是对个人权威被遮蔽的隐忧。然而,最终允许立庙且由朝廷主持,又体现对诸葛亮历史地位的认可。

诸葛瞻的特殊地位:刘禅将女儿嫁给诸葛亮之子诸葛瞻,并委以“行都护、卫将军”要职。这种政治联姻既是对诸葛亮家族的拉拢,也是对历史功绩的尊重。

四、历史评价的双重镜像:在传统叙事中寻找真相

后世对刘禅的批判多源于其最终亡国,但若置于三国格局中观察:

政策延续性:诸葛亮死后,刘禅继续执行其“与民休息”政策,使蜀汉在三国中维持最长的政权存续期。

权力制衡的艺术:通过分权蒋琬、费祎、董允等人,刘禅构建了相对稳定的权力结构,避免权臣专权。

情感认同的延续:景耀六年(263年)蜀汉灭亡前夕,刘禅仍命人整理诸葛亮文集,这种文化传承行为,超越了简单的政治利用。

五、超越二元对立的历史真相

刘禅与诸葛亮的关系,实则是弱国君主在权力制衡与政治生存间的艰难抉择。诸葛亮既是保障政权稳定的“国之柱石”,也是限制君主权力的“权臣”;刘禅既需要诸葛亮的治国才能,又对集权模式心存警惕。这种矛盾情感,在诸葛亮病逝后通过政策转向、制度重构等方式持续显现。

历史证明,刘禅对诸葛亮的复杂态度,本质是权力结构与个人情感的交织。他既非完全傀儡,也非昏庸无道之君,而是在特定历史条件下,做出了符合现实的政治选择。这种选择或许不够完美,却真实反映了乱世中君主生存的智慧与无奈。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。