在明末清初的历史长河中,努尔哈赤与李成梁的关系始终笼罩着一层神秘的面纱。民间私史中“养父子”的记载与官方史料的缄默形成鲜明对比,这种矛盾不仅折射出历史书写的复杂性,更揭示了权力博弈中人物命运的戏剧性转折。

一、私史中的“养父子”叙事:从战场俘虏到帐下亲信

多部私家史书如《辽夷略》《建州考》《东夷考略》等均记载,万历二年(1574年)李成梁讨伐王杲时,16岁的努尔哈赤与其弟舒尔哈齐被俘。据《东夷考略》描述,少年努尔哈赤“紧紧抱住成梁马足乞求一死”,其勇烈与决绝打动李成梁,遂被收为侍从。此后三年间,努尔哈赤随李成梁征战四方,不仅习得汉语与兵法,更因“出入京畿皆携同行”的待遇,被《建夷授官始末》形容为“视若雏子,抚育如亲子”。

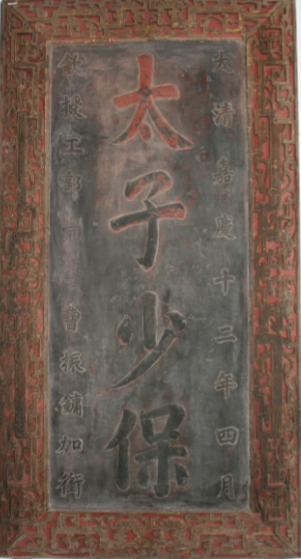

这种亲密关系在万历十一年(1583年)达到顶峰。当李成梁误杀努尔哈赤祖父觉昌安、父亲塔克世后,为安抚其情绪,不仅赐予敕书、马匹,更封其为建州都指挥使——这一明朝对女真首领的最高官职,实质上承认了努尔哈赤的领导地位。更耐人寻味的是,当努尔哈赤要求交出仇人尼堪外兰时,李成梁竟默许其越境追捕,甚至以“每年银八百两、蟒缎十五匹”的赔补,为这场误杀事件画上政治注脚。

二、官方史料的沉默:权力逻辑下的刻意淡化

与私史的详尽描述形成鲜明对比,《明实录》《清实录》等官方史料对二人关系始终讳莫如深。这种沉默背后,是明朝“分而治之”的边疆政策与李成梁个人政治算计的双重作用。

从政策层面看,李成梁镇守辽东三十年,始终贯彻“以夷制夷”策略。他先后剿灭王杲、阿台等强势部落,却对尚在蛰伏期的努尔哈赤采取“扶持弱小以制衡其他部落”的战术。这种策略在客观上为努尔哈赤扫清统一障碍:当李成梁于万历十六年(1588年)重创叶赫部时,努尔哈赤正悄然吞并哈达部,而叶赫的衰落直接解除了其东进的后顾之忧。

从个人动机看,李成梁晚年“奢侈无度,全辽商民之利尽笼入己”,需通过培植地方势力巩固利益网络。努尔哈赤的崛起恰好符合这一需求——他既非传统女真贵族,又对明朝表现出表面顺从,成为李成梁在辽东的“白手套”。这种利益捆绑解释了为何李成梁会纵容努尔哈赤扩张:当努尔哈赤吞并乌拉部时,李成梁之子李如柏正与乌拉贝勒之女联姻,但李成梁仍选择默许,足见其对局势的掌控力。

三、历史评价的撕裂:从“养虎遗患”到“时代必然”

随着努尔哈赤于万历四十四年(1616年)建立后金政权,李成梁的“养子”策略迅速被贴上“养虎遗患”的标签。天启年间,御史宋一韩参劾李成梁“弃地饵敌”,指责其放弃宽甸六堡、纵容努尔哈赤坐大;熊廷弼更直言:“成梁罪可至死!”这种批判在明清易代后达到顶峰,乾隆朝编修《明史》时,虽承认李成梁“边帅武功之盛,二百年来所未有”,但仍将其与努尔哈赤的关系定性为“失于驭制”。

然而,现代史学研究提供了更立体的视角。钟焓教授指出,“养父子”说最早出现于泰昌、天启年间,是明朝士大夫为推卸边疆失守责任而炮制的政治叙事。从实力对比看,万历末年辽东总兵力仅八万,而努尔哈赤起兵时已有“甲兵十万”,这种力量逆转绝非李成梁个人能左右。更关键的是,明朝对女真的经济封锁(如停止贡市)反而加速了努尔哈赤的独立进程——当李成梁于万历三十四年(1606年)弃守宽甸六堡时,六万四千余户移民的内迁,客观上切断了女真获取铁器、食盐的通道,迫使努尔哈赤通过战争突破封锁。

四、历史镜鉴:权力博弈中的人性悖论

努尔哈赤与李成梁的关系,本质上是弱者依附与强者利用的权力游戏。对努尔哈赤而言,李成梁既是杀父仇人,也是军事导师,更是其突破部落桎梏、接触中原文明的窗口——他正是在李成梁帐下学会汉语、研读《三国演义》,为日后创制满文、设立八旗制度奠定基础。对李成梁而言,努尔哈赤则是平衡辽东局势的棋子,他或许曾真心欣赏这个“每战必登先”的少年,但更多是将其视为维系边疆稳定的工具。

这种复杂关系在李成梁晚年达到戏剧性高潮:万历四十三年(1615年)他去世时,努尔哈赤已控制大部分女真部落,却仍遣使吊唁,并称“吾父于我有恩”。但三年后,当努尔哈赤发布“七大恨”檄文时,第一条便是“我祖、父何故被害?”——权力博弈中的温情面纱,终究被血与火的现实撕得粉碎。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。