公元223年,蜀汉章武三年,17岁的刘禅在成都登基称帝,年号建兴。这位生于乱世、幼年屡遭劫难的末代皇帝,在继位之初便面临着一场至关重要的政治抉择——迎娶张飞长女张氏为太子妃。这场婚姻不仅是个人情感的结合,更是刘备集团为巩固政权精心设计的政治棋局,其背后折射出三国时期门阀政治的深层逻辑。

一、政治联姻的必然性:权力结构的战略考量

刘备集团自起兵以来,始终以"兴复汉室"为旗号,但其核心权力却高度集中于刘备、关羽、张飞组成的"桃园结义"集团。建安二十四年(219年)关羽失荆州后,蜀汉政权的地缘格局发生根本性变化,荆州集团的衰落使得益州本土势力与东州集团(刘璋旧部)的矛盾日益凸显。在此背景下,刘备急需通过联姻手段强化对新生代权臣的掌控。

张飞作为蜀汉开国元勋,其家族具有独特的政治优势:妻子夏侯氏出身曹魏名门,这使得张氏家族在曹魏与蜀汉的复杂关系中扮演着特殊角色;长子张苞英年早逝后,次女张氏成为家族政治资本的重要载体。据《三国志》记载,刘备在白帝城托孤时,曾明确要求诸葛亮"审量其宜",这实际上为刘禅的婚姻定下了政治联姻的基调。

选择张氏而非关羽之女,更蕴含着深刻的政治智慧。关羽虽为"万人敌",但其家族在荆州失陷后已失去根据地,且关羽性格孤傲,与益州本土势力存在隔阂。相比之下,张飞家族既保持了与夏侯氏的姻亲关系,又通过张苞等子弟在军中建立势力,成为连接荆州集团与益州本土的重要桥梁。

二、婚姻生活的双重镜像:权力与情感的博弈

建兴元年(223年),张氏被册封为太子妃,开启了其15年的皇后生涯。从现存史料看,这段婚姻呈现出复杂的双重性:

在政治层面,张氏完美履行了皇后的职责。她严格遵循东汉皇后"母仪天下"的规范,在《蜀科》的制定过程中积极参与后宫管理,其家族成员张绍、张遵等均在朝中担任要职,形成稳固的政治联盟。特别是在诸葛亮北伐期间,张氏家族通过控制汉中防线,为蜀汉政权提供了重要的军事保障。

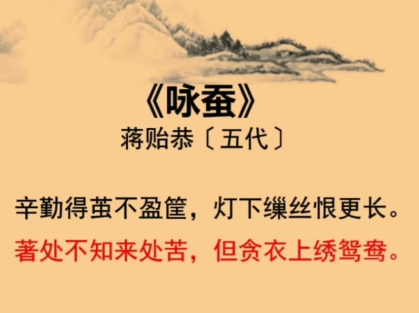

然而在个人情感层面,这段婚姻却笼罩着悲剧色彩。据《华阳国志》记载,张氏"性婉顺,有妇德",但始终未能生育子嗣。这种状况在古代皇室中极为敏感,直接导致刘禅不得不将王贵人所生之子刘璿立为太子。更耐人寻味的是,当张氏于建兴十五年(237年)薨逝后,刘禅立即迎娶其妹为贵人,这种"姐死妹继"的婚姻模式,既反映了政治联姻的刚性需求,也暴露出权力对个人情感的压抑。

三、历史回响:联姻策略的得失评析

从政权稳定角度看,张氏婚姻取得了显著成效。在诸葛亮去世后的29年里,张氏家族通过与蒋琬、费祎等执政大臣的联姻,成功维持了蜀汉政权的平稳过渡。特别是张遵在绵竹之战中壮烈殉国,展现了张家对蜀汉的忠诚。

但这种联姻模式也埋下了隐患。张氏无子导致太子刘璿母族势力薄弱,为后期黄皓专权创造了条件。当景耀六年(263年)邓艾偷渡阴平之时,刘禅因缺乏强有力的外戚支持,最终选择投降,这不能不说与早年婚姻策略的缺陷存在某种关联。

更值得深思的是,张氏婚姻折射出三国时期女性政治角色的特殊性。与曹魏"立子杀母"的残酷制度不同,蜀汉通过联姻将后妃家族纳入权力体系,这种"柔性控制"在短期内维护了政权稳定,却也导致权力分散。当刘禅后期沉迷酒色、宠信宦官时,曾经稳固的政治联盟已无法形成有效制衡。

四、历史镜鉴:权力与婚姻的永恒命题

刘禅与张氏的婚姻,是三国时期政治联姻的典型样本。它揭示了一个深刻的历史规律:在门阀政治时代,婚姻从来不是个人情感的私事,而是关乎政权存续的战略工具。这种联姻模式在巩固政权的同时,也必然带来权力结构的僵化,最终在历史洪流中走向瓦解。

当西晋泰始七年(271年)刘禅在洛阳去世时,其"乐不思蜀"的典故背后,或许隐藏着对这段政治婚姻的复杂心境。从新野逃亡时的襁褓婴儿,到洛阳安乐公的耄耋老人,刘禅的一生始终被权力游戏所裹挟。而张氏姐妹的命运,则成为这场千年政治博弈中最具人性温度的注脚——她们既是权力联姻的受益者,更是封建制度的牺牲品。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。