在民间传说与部分文学演绎中,唐朝开国名将柴绍常被贴上“负心汉”的标签,这一形象与历史记载中的忠勇驸马形成鲜明反差。通过梳理正史记载、军事功绩与家庭关系,可以发现这一标签源于对历史细节的片面解读,甚至是对虚构文学的误认。

一、史书中的柴绍:忠勇双全的凌烟阁功臣

柴绍(588—638年),字嗣昌,晋州临汾人,出身将门,自幼以任侠闻名,后补隋太子千牛备身。他迎娶唐高祖李渊之女平阳昭公主为妻,在唐朝开国战争中屡立战功:

晋阳起兵:李渊太原起兵时,柴绍与平阳公主商议后独自奔赴太原,避免夫妻同行暴露目标。平阳公主则散尽家财招募义军,组建“娘子军”,为李渊攻占关中奠定基础。

统一战争:跟随李世民平定薛举、宋金刚、王世充、窦建德等割据势力,因功封霍国公,食邑一千二百户。

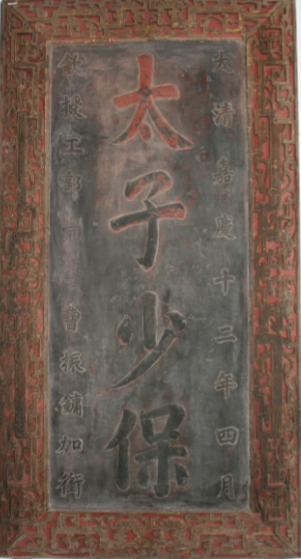

对外征战:贞观初年,柴绍率军大破吐谷浑,以“琵琶诱敌”之计智破敌军;后又参与平定梁师都、灭东突厥,改封谯国公,名列凌烟阁二十四功臣第十四位。

史书明确记载,柴绍一生征战南北,对唐朝忠心耿耿,其军事才能与政治地位均属顶尖,无任何“负心”行为记录。

二、平阳公主之死:被曲解的“抛妻”传闻

民间对柴绍“负心”的指控,主要源于平阳公主的早逝与葬礼争议:

平阳公主的功绩:平阳公主在李渊起兵前已独立招募数万兵马,严明军纪,威震关中,是唐朝唯一以军功封赏的公主。她与柴绍的婚姻被李渊视为政治联盟,夫妻二人长期并肩作战。

葬礼的特殊待遇:平阳公主于武德六年(623年)去世,李渊破例以军礼下葬,赐前后部羽葅鼓吹、班剑四十人等仪仗。礼官以“女子下葬用鼓吹与古礼制不合”提出异议,李渊反驳:“鼓吹即军乐,公主亲临战阵,参谋军务,古来未有。”这一争议被后世误读为“柴绍未尽夫职”,实则李渊的回应已明确肯定平阳公主的军事贡献,与柴绍无关。

三、“负心汉”标签的来源:文学虚构与历史混淆

戏曲母题的影响:中国古典戏曲中存在大量“寒门书生高中后抛妻”的母题,如《赵贞女蔡二郎》《王魁》《铡美案》等。这些作品通过批判“负心汉”反映封建士大夫的道德沦丧,但柴绍作为武将,其人生轨迹与此类书生形象毫无关联。

民间传说的嫁接:部分民间故事将柴绍与平阳公主的分别场景(如李渊起兵时夫妻商议去留)歪曲为“抛妻弃子”,甚至虚构出柴绍另娶他人的情节。然而,正史明确记载柴绍与平阳公主感情深厚,且平阳公主去世后,柴绍未再续弦。

网络文学的误传:现代部分网络小说为制造戏剧冲突,将柴绍塑造为“功成名就后冷落发妻”的角色,进一步加剧了误解。但这类创作缺乏历史依据,属于艺术加工的产物。

四、历史人物的多元评价:超越标签的审视

柴绍的案例揭示了历史人物评价的复杂性:

军事贡献:他参与唐朝统一战争与对外扩张,是贞观之治的重要奠基者之一。

家庭关系:与平阳公主的婚姻既是政治联盟,也是患难与共的伙伴关系,两人共同为唐朝建立立下不朽功勋。

文化符号:柴绍的“负心汉”标签反映了民间对“功成名就后变心”现象的批判,但这一批判不应强加于历史人物,而应视为对特定社会问题的文学映射。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。