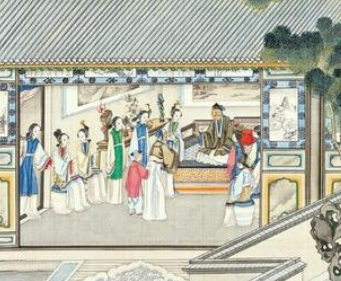

贾母,是荣宁两府惟一健在的“人”字辈的老 祖宗。对此很感兴趣的小伙伴们,趣历史小编带来详细的文章供大家参考。

《红楼梦》有一个情节被很多人误读,就是贾母过生日时的年纪。乃至于八十回后续书都说贾母死时八十三岁,是大错特错了。刘姥姥二进荣国府时七十五岁,比贾母大好几岁。推测贾母不过六十九岁。当时贾宝玉十六岁,贾母真要八十三岁死,贾宝玉已经三十岁了。根本就不可能。

关于贾母的年龄,她在刘姥姥走后不久说得很清楚。“我进了这门子作重孙子媳妇起,到如今我也有了重孙子媳妇了,连头带尾五十四年……”

古人结婚很早。史湘云十四岁订婚,薛宝琴更是十四五岁就出嫁了。史湘云是贾母的一个对照。推测贾母出嫁也就十五、六岁,嫁进贾家五十四年,刘姥姥来那年也就是六十九岁不超过七十岁。“好几岁”一般也是形容超过五岁的范畴。

如此就产生一个歧义,贾母寿诞为什么要叫“八旬之庆呢?”

(第七十一回)因今岁八月初三日乃贾母八旬之庆,又因亲友全来,恐筵宴排设不开,便早同贾赦及贾珍贾琏等商议,议定于七月二十八日起至八月初五日止荣宁两处齐开筵宴,宁国府中单请官客,荣国府中单请堂客,大观园中收拾出缀锦阁并嘉荫堂等几处大地方来作退居。

刘姥姥二进荣国府第二年,是贾母的“八旬之庆”。虽然说《红楼梦》中时间不值得认真。但可以肯定贾母绝不可能八十岁,否则贾宝玉、林黛玉等都要二十七八岁了。

其实,贾母过寿曹雪芹写的很清楚是“八旬之庆”,而不是八十大寿。所谓“八旬之庆”并不是指八十岁,而是指七十岁一过到八十岁之间的这“一旬”的开始!“八旬之庆”,是指人生的第八个“十年”。

“旬”在甲骨文上从十(或甲),下象回环形。表示以天干甲日到癸日十天时间的循环。金文加日,则明确表示以十日循环为“旬”。一个月分上中下三旬,现在依然沿用。

《三国志·魏书·刘廙传》:“广农桑,事从节约,修之旬年,则国富民安矣。”将旬的周期由十日扩大到十年。

白居易《偶吟自慰兼呈梦得》:“且喜同年满七旬,莫嫌衰病莫嫌贫。”年满七旬是指七十岁生日过了。而不满七旬则是从六十一岁到七十岁生日之间都叫“不满七旬”。

如此,贾母的“八旬之庆”就清楚明了了,并不是八十岁,而是七十岁。

头一年她说刘姥姥比她大了好几岁时她是六十九岁。那年她嫁进贾家五十四年,是在十五岁那年嫁给了贾代善。第二年生下贾赦,也就是说贾赦在五十三岁时还老不羞,讨要母亲身边十几岁的大丫头鸳鸯。

那么,贾母为什么七十大寿要说成“八旬之庆”呢?只因古人认为人生七十古来稀,六十岁为寿年,才能接受儿女祝寿。民间更有“祝九不祝十”,“男过上,女过满”的说法。

以七十大寿为例,男人在六十九岁那年庆祝,七十岁不庆祝。女人则要在七十整十的时候过生日,是为男做虚,女做实。

贾母年满七十,是七旬与八旬的分水岭。生日那天一过,就由七旬迈向了八旬的周期。所以才叫“八旬之庆”,其实只有七十岁。并不是曹雪芹笔误。

当然,八月初三这个庆典确实有问题。贾宝玉生日时,很多版本都说贾母和薛宝钗生日一样,是正月二十一。贾母却在八月初三过寿,应该有两个原因。

一,要么是与薛宝钗同生日的人,不是贾母。

二,要么贾母“八旬之庆”是当时的盛典习俗。生日以外选择的庆典日期。毕竟那一年贾政尚且未回,等他回来举办庆典也是有的。

那么,您认为是哪一种呢?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。