中国历史上,汉朝被分为西汉与东汉两个阶段,这一划分既源于政权更迭的历史断层,也与两朝都城的东西方位密切相关。从公元前202年刘邦建立汉朝,到公元220年曹丕篡汉,四百余年的汉室统治因王莽篡位与刘秀复辟形成两个独立的历史单元,而长安与洛阳的地理差异则成为后世区分两朝的关键标识。

一、历史断层:王莽改制与光武中兴的政权分野

西汉末年,外戚王莽通过禅让建立新朝,试图以“托古改制”缓解社会矛盾。他推行“王田令”废除土地私有制,以“五均六筦”控制经济命脉,甚至改货币、易官名,试图重构社会秩序。然而,这些激进改革触动了豪强地主利益,加之天灾频发,最终引发绿林、赤眉起义。公元23年,刘秀在昆阳之战中以少胜多,摧毁新莽主力,随后于公元25年在鄗城称帝,定都洛阳,史称东汉。

这一历史断层的核心在于政权合法性的重构。刘秀虽以汉室宗亲身份复辟,但新朝的15年统治已使汉朝国祚中断。为区别于刘邦建立的“前汉”,史学家根据刘秀政权的复辟性质,将其称为“后汉”或“东汉”,而刘邦政权则被称为“西汉”或“前汉”。这种命名方式在《后汉书》《三国志》等正史中得以固化,成为后世通行的历史分期标准。

二、地理标识:长安与洛阳的东西方位之别

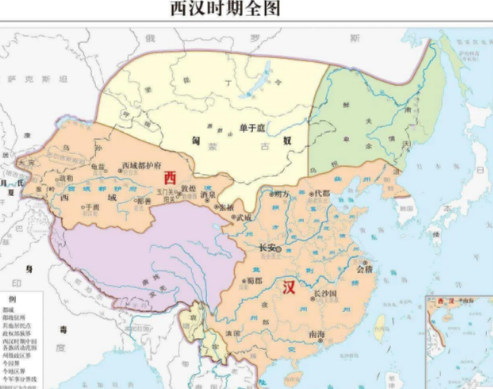

西汉定都长安,位于关中平原,是秦朝咸阳的延续;东汉定都洛阳,地处伊洛平原,是周朝王城的复兴。两座都城的地理位置一西一东,为区分两朝提供了直观的地理标识。班固在《两都赋》中明确指出:“西汉之都,在雍州之西;东汉之都,在豫州之东。”这种方位差异被史学家简化为“西汉”与“东汉”的称谓。

值得注意的是,两汉都城的选择反映了不同的战略考量。长安背靠函谷关,易守难攻,适合抵御匈奴;洛阳居天下之中,交通便利,利于控制中原。刘秀选择洛阳,既因长安经战乱破坏严重,也因洛阳更接近儒家文化中心,符合其“柔道治国”的理念。这种地理与政治的双重考量,进一步强化了两汉的区分逻辑。

三、文化延续:两汉合称“汉朝”的深层认同

尽管存在历史断层与地理差异,西汉与东汉仍被统称为“汉朝”,这源于文化认同的延续性。刘秀复辟后,延续了西汉的官制、法律与儒家思想,甚至追尊刘邦为“太祖高皇帝”,确立了汉室正统地位。东汉时期,司马迁的《史记》与班固的《汉书》共同构建了汉朝的历史叙事,而张衡的地动仪、蔡伦的造纸术等科技成就,则进一步强化了“汉”作为文化符号的凝聚力。

这种文化延续性在民族认同中尤为显著。东汉末年,尽管政权衰落,但“汉”的国号仍被刘备、刘渊等势力沿用,以彰显正统性。直至西晋统一,汉朝的文化影响仍深刻塑造着中国历史的走向。因此,“西汉”与“东汉”的划分,既是历史研究的需要,也是对汉朝文化统一性的尊重。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。