公元前227年的深秋,燕国边境的易水河畔寒风凛冽。荆轲身着素衣,手持长剑,面对送行的群臣与百姓,高声吟唱:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”这一声悲歌,不仅是对生死的诀别,更是一个弱国试图以孤勇抗衡强秦的绝唱。这场刺杀行动的主角荆轲,与副手秦舞阳共同踏上了这条不归路,他们的故事,在历史长河中留下了浓墨重彩的一笔。

一、刺秦背景:弱燕的绝境与孤注一掷

战国末期,秦国以雷霆之势横扫六国。公元前230年灭韩,公元前228年破赵,兵锋直指燕国南界。燕太子丹深知燕国无力与秦军正面抗衡,既不操练兵马,也不联络诸侯,而是将全部希望寄托于一场惊天刺杀。他选中荆轲,不仅因其“喜读书击剑,为人慷慨侠义”,更因荆轲曾游说卫元君、周游列国的经历,赋予其“士为知己者死”的侠义气质。

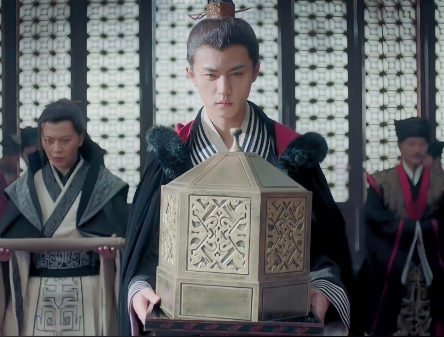

为取得秦王信任,荆轲提出“双饵计划”:以秦国叛将樊於期的首级消除嬴政的杀父之仇,以燕国督亢地图(今河北涿州、易县、固安一带)满足其扩张野心。樊於期听闻后自刎献首,太子丹则命工匠将淬毒匕首藏于地图卷轴。这把匕首“见血封喉”,成为刺杀的关键武器。

二、行动部署:精心策划的致命陷阱

荆轲的计划堪称古代特工行动的典范:

心理战:利用秦王对督亢土地的渴望与对樊於期的仇恨,制造“求和”假象。

武器设计:将匕首藏于地图末端,通过“图穷匕见”实现突然袭击。

团队配置:荆轲为主攻手,秦舞阳(燕国勇士)为副手,负责辅助与威慑。

然而,计划存在致命漏洞:秦舞阳虽以“十三岁杀人”闻名,却在咸阳宫前“面如死灰,瑟瑟发抖”,暴露了刺客身份。荆轲不得不独自承担突袭任务,这为后续失败埋下伏笔。

三、咸阳宫决战:生死瞬间的戏剧性转折

公元前227年冬,荆轲与秦舞阳觐见秦王。当荆轲展开地图时,匕首骤现。他左手抓住秦王衣袖,右手持匕首直刺其胸——这一动作因秦王“王负剑”的应急反应而落空。接下来的追逐战堪称古代冷兵器时代的巅峰对决:

秦王绕柱:嬴政利用殿中铜柱周旋,荆轲因左腿被砍断而行动受阻。

药囊干扰:侍医夏无且用药囊投掷,为秦王争取拔剑时间。

致命八剑:秦王连刺荆轲八剑,最终将其斩杀于殿前。

这场战斗持续不足三分钟,却改变了中国历史的走向。荆轲临终前笑道:“事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。”暴露了其“逼秦退地”的原始计划,而非单纯刺杀。

四、历史回响:刺杀背后的深层逻辑

荆轲刺秦的失败,暴露了战国侠客文化的局限性:

个人英雄主义与集体力量的冲突:荆轲试图以一己之力扭转战局,却忽视了秦国“法家集权”的制度优势。

情报战的缺失:对秦王佩剑方式、殿前礼仪等细节的忽视,导致战术失误。

工具理性与价值理性的撕裂:太子丹将刺杀视为政治捷径,却未构建可持续的抗秦战略。

这场行动虽未阻止秦国统一,却成就了荆轲的千古侠名。司马迁在《史记·刺客列传》中将其与专诸、豫让、聂政并列,称其“名垂后世”。唐代诗人贾岛《易水怀古》写道:“荆卿重虚死,节烈书前史”,道出了后世对这种“明知不可为而为之”精神的敬仰。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。