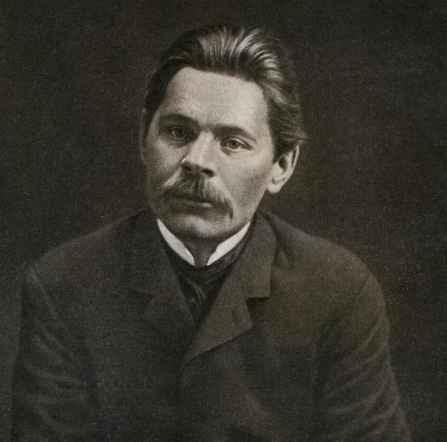

马克西姆·高尔基(1868年3月28日—1936年6月18日),原名阿列克谢·马克西莫维奇·彼什科夫,是苏联文学的奠基人、社会主义现实主义文学的开创者,被列宁誉为“无产阶级艺术最杰出的代表”。他以笔为刃,在文学与革命的交织中,为无产阶级文学开辟了新纪元,成为连接旧俄文学与苏维埃文学的精神桥梁。

一、苦难铸就的文学灵魂:从流浪儿到无产阶级代言人

高尔基的童年浸透着底层社会的苦难。4岁丧父后,他随母亲寄居外祖父母家,目睹了外祖父的暴躁、舅舅们的贪婪,以及外祖母用童话与歌声守护的温暖。10岁时,家道中落迫使他辍学谋生,拾荒、卖鸟、当学徒、做码头工……15年间,他辗转于俄国各地,在伏尔加河的纤夫号子中、在面包房的蒸汽里、在印刷厂的油墨间,积累了对底层人民最深刻的共情。

这段经历成为他文学创作的源泉。1892年,他以笔名“马克西姆·高尔基”(意为“最大的痛苦”)发表处女作《马卡尔·楚德拉》,以流浪汉视角揭露社会不公,震动俄国文坛。早期作品如《伊则吉尔老婆子》《鹰之歌》充满浪漫主义激情,赞美自由与光明;而《契尔卡什》《沦落的人们》则转向现实主义,刻画了底层人民的苦难与抗争。1901年,他创作散文诗《海燕之歌》,以“让暴风雨来得更猛烈些吧”的呐喊,成为无产阶级革命的檄文,被列宁盛赞为“战斗的诗篇”。

二、文学与革命的双重变奏:从流浪者到文化旗手

高尔基的创作始终与时代同频共振。1905年革命前夕,他转向戏剧创作,《小市民》《底层》等剧本以工人、流浪汉为主角,展现他们为权利斗争的决心,引发俄国剧坛轰动。1906年,他完成长篇小说《母亲》,塑造了世界文学史上第一批自觉为社会主义斗争的无产阶级革命者形象——工人巴维尔和母亲尼洛夫娜。这部作品被列宁称为“一本非常及时的书”,标志着社会主义现实主义文学的成熟。

革命浪潮中,高尔基既是参与者也是记录者。1905年革命失败后,他流亡美国、意大利,撰写政论抨击资本主义制度;1917年十月革命后,他主持《真理报》文艺专栏,组织无产阶级文化组织;1921年,他遵照列宁建议赴意大利养病,期间完成自传体三部曲《童年》《在人间》《我的大学》。这三部曲以第一人称视角,通过少年阿廖沙的成长经历,揭露了沙俄社会的腐朽与小市民的自私,同时展现了外祖母的善良、知识分子的觉醒,以及底层人民对光明的渴望,被誉为“俄国19世纪70—80年代社会生活的百科全书”。

三、文化旗手的使命:从文学奠基到精神引领

高尔基的贡献远超文学范畴。他组织成立苏联作家协会,主持全苏第一次作家代表大会,培养文学新人,推动苏联文学走向系统化、规范化。他提出“社会主义现实主义”创作方法,强调文学应真实反映现实、塑造典型人物、传递进步思想,这一原则成为苏联文学的官方指导方针,影响后世无数作家。

作为社会活动家,他积极参与保卫世界和平事业,多次在国际会议上发声。他的作品与思想跨越国界,自1907年起被介绍到中国,鲁迅、茅盾等新文学先驱均受其影响。他的自传体三部曲、长篇小说《母亲》等作品,不仅成为世界文学经典,更激励了无数人投身社会变革。

四、争议与永恒:在历史洪流中的精神坐标

高尔基的一生充满争议。他曾因创作《忏悔》流露唯心主义思想受列宁批评,又因晚年与斯大林的关系被部分学者质疑。但正如俄罗斯学界近年研究所示,这些争议恰恰反映了他作为思想家的复杂性——他始终在革命理想与人文关怀间寻找平衡,既批判旧世界的黑暗,也警惕新权力的异化。

1936年,高尔基在莫斯科逝世,但他的精神遗产永存。他的雕像重新矗立在白俄罗斯车站广场,基座上镌刻着“纪念伟大的俄罗斯作家马克西姆·高尔基”。从流浪儿到文化旗手,从文学巨匠到革命同路人,高尔基用一生证明:真正的文学,永远与人民同呼吸,与时代共命运。他的作品与思想,如伏尔加河的波涛,永远激荡着人类追求自由与正义的壮丽诗篇。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。