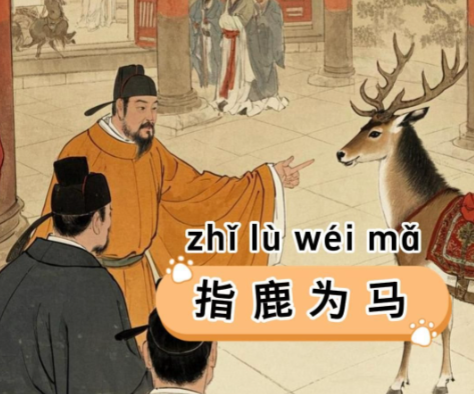

“指鹿为马”这一成语,源自《史记·秦始皇本纪》中赵高导演的政治闹剧。秦二世三年(公元前209年),权臣赵高为测试朝臣忠诚、巩固自身权势,竟在朝堂上牵来一头鹿,当众宣称“此乃千里马”,并胁迫群臣附和。这一荒诞行径,不仅成为中国古代权谋的经典案例,更衍生出深刻的文化隐喻——它比喻故意颠倒黑白、混淆是非,甚至以权势为武器篡改事实真相。这一成语历经两千余年流传,至今仍是批判权力滥用与道德沦丧的锐利语言工具。

一、历史原典:权力试探的极端实验

赵高“指鹿为马”的政治操作,本质是一场精心设计的忠诚度测试。秦二世胡亥继位后,赵高通过陷害丞相李斯独揽大权,但其篡位野心仍未满足。为清除异己,他选择以“鹿马之辨”试探朝臣立场:

秦二世的困惑:胡亥作为傀儡皇帝,亲眼目睹鹿被指为马,本能质疑“丞相何故将鹿称为马”,却未意识到这实为权力清洗的序幕。

群臣的分化:面对赵高的威压,朝臣迅速分裂为三派:

阿谀派:赵高亲信与投机者主动附和,高呼“此马神骏”;

沉默派:畏惧赵高权势者选择缄默,避免引火烧身;

正直派:坚持“此乃鹿”者,如右丞相冯去疾、将军冯劫等,均被赵高以“诽谤朝廷”罪名处死。

这场闹剧的结果触目惊心:赵高通过“鹿马之辨”彻底掌控朝堂,秦二世沦为彻底傀儡,秦朝统治根基加速崩塌。司马迁在《史记》中以冷峻笔触记载此事,揭示权力腐蚀人性的残酷逻辑。

二、文化隐喻:从历史事件到普遍人性批判

“指鹿为马”超越具体历史场景,成为批判权力异化与道德堕落的通用符号。其文化内涵可从三个维度解读:

权力对真理的碾压:赵高以丞相之位胁迫群臣,证明当权力脱离制约时,事实真相可被随意篡改。法国思想家孟德斯鸠所言“一切有权力的人都容易滥用权力”,在此得到历史印证。

人性在强权下的扭曲:朝臣面对鹿马之辨的选择,折射出人性在极端环境中的脆弱性。明代思想家王阳明曾言“破山中贼易,破心中贼难”,恰可解释为何部分官员为自保而放弃原则。

语言作为权力工具:赵高通过“指鹿为马”重构语言体系,将“鹿”定义为“马”,实质是建立一套服务于权力的新话语。这与乔治·奥威尔《1984》中“战争即和平、自由即奴役”的“新话”体系形成跨时空呼应。

三、现实映照:当代社会的“新鹿马之辨”

尽管时代变迁,但“指鹿为马”的权力逻辑仍以不同形式复现:

信息操控领域:某些自媒体为流量制造虚假新闻,如2023年某平台“AI合成名人去世”事件,通过技术手段混淆视听,迫使公众在信息迷雾中丧失判断力。

学术造假现象:2024年某高校教授被曝篡改实验数据,将失败研究包装为“重大突破”,其本质是以学术权威掩盖事实,与赵高“以丞相之位定鹿为马”如出一辙。

国际政治博弈:部分国家在舆论战中颠倒黑白,如将侵略行为美化为“自卫”,通过控制国际话语权重塑叙事,堪称现代版“指鹿为马”。

这些案例印证了汉娜·阿伦特的论断:“邪恶的平庸性在于,多数人选择沉默或附和,使谎言成为集体认知。”

四、历史启示:如何守护真相的防线

“指鹿为马”的悲剧性,在于它揭示了权力与真相的永恒博弈。为避免重蹈覆辙,需构建三重防线:

制度制衡:通过分权机制限制权力集中,如秦朝若存在有效的丞相制衡或御史监察,赵高难以独揽朝政。

媒介素养:培养公众批判性思维,使其能识别信息真伪。芬兰将“媒介素养教育”纳入中小学必修课,其经验值得借鉴。

道德勇气:鼓励个体在强权面前坚守原则。明代方孝孺拒绝为朱棣草拟即位诏书,虽遭“诛十族”仍宁死不屈,其精神恰是对“指鹿为马”的有力反击。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。