在河南禹州,明代“五朝元老”马文升的传说仍被百姓口耳相传。这位文武双全的吏部尚书,不仅以平定边疆、整顿吏治的功绩载入史册,更以“忠义传家”的门风塑造了马氏家族绵延五百年的精神血脉。从禹州城内的“达尊堂”到山西晋城的清真寺,从抗倭前线的御史到抗日烽火中的教育家,马文升的后代以不同方式延续着家族的荣光,书写着跨越时空的忠义篇章。

一、家族根基:禹州马氏的耕读传统与科举辉煌

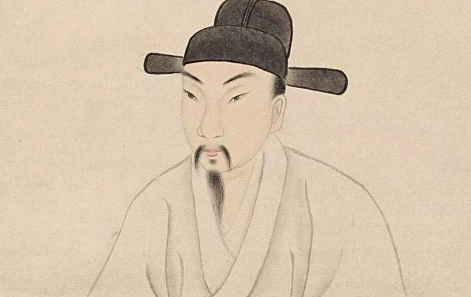

马文升出身于禹州耕读世家,其高祖马伯川至父亲马荣四代未入仕途,但“耕读传家”的家训已深入骨髓。马荣将全部希望寄托于幼子马文升,送其入私塾攻读经史,终使其在景泰二年(1451年)以进士及第,开启马氏家族的仕宦之路。马文升致仕后,在禹州城南三峰山北麓修建观耜园,园内“明农堂”的匾额取自《周公明农》之意,既是对农耕文明的尊崇,也暗含“退隐不忘本”的处世哲学。

马氏家族的科举传统在明代达到鼎盛。马文升之后,其孙马纪(正德十二年进士)、曾孙马斯臧(嘉靖二十九年进士)相继登科,形成“祖孙三代进士”的佳话。马斯臧任山西布政左参议期间,将家族文韬武略的基因融入抗倭斗争,其撰写的家训“留有余不尽之巧以还造化,留有余不尽之禄以还朝廷……”成为马氏后人的行为准则。这种“诗书继世、忠孝传家”的门风,使禹州马氏在明代成为中原望族,至今仍留存“五马寻春坊”“进士御史坊”等历史遗迹。

二、流散与重生:政治风波中的家族迁徙

马文升的仕途并非一帆风顺。正德元年(1506年)退休后,他因得罪宦官刘瑾被诬陷“私结朋党”,险遭极刑,家眷亦受株连。这场政治浩劫迫使部分马氏族人逃亡他乡。据虞城马楼村传说,马文升蒙冤后,其庶出子女逃至山东与河南交界的河滩湾,隐姓埋名数十年,直至刘瑾伏诛后才恢复马姓。这种“大难不死”的家族记忆,被编入《马文升传说》省级非遗项目,成为民间敬仰忠臣的精神符号。

流散族人中,最具传奇色彩的是迁居山西晋城的马氏分支。马文升任山西巡抚期间,马家已在晋城形成望族。四百年后,其十四世孙马君图(1880—1945年)继承家族遗风,成为近代著名的回族教育家与抗日英雄。马君图早年留学英国,回国后历任山西教育厅厅长、国民大会代表等职,却始终以“教育救国”为志向。他在晋城创办清真小学、崇实中学,变卖夫人陪嫁购置教学设备,使该校成为当时国内规模最大的回民中学。抗战爆发后,马君图组织师生开展游击战,被日军注射毒剂牺牲,其“不分民族、同仇敌忾”的遗言,与马文升“剿倭安民”的祖训遥相呼应。

三、精神延续:从边疆卫士到文化守护者

马文升后代的忠义精神,在近代转型中呈现出新的内涵。马斯臧的六世孙马万林(马文升第十七代孙)致力于家族文化研究,他通过整理族谱、修复“明农堂”等古迹,将历史记忆转化为文化资源。在禹州老城区,马悫别业、垂光洞等遗址与马文升题写的碑刻共同构成“活态家谱”,吸引着海内外马氏后人寻根问祖。

更具现实意义的是,马氏家训中的“留有余”哲学正在当代社会焕发生机。马斯臧家训中“留有余不尽之财以还百姓”的训诫,被马君图转化为“教育平权”的实践——他创办的崇实中学对贫寒学子免收学费,其基金与奖学金制度延续至今。这种“财富取之于民、用之于民”的理念,与现代社会公益精神不谋而合,成为马氏忠义文化的新时代注脚。

四、家国同构:马氏后人的历史坐标

从马文升平定满四之乱到马君图抗击日军侵略,马氏后人的命运始终与国家兴衰紧密相连。他们或执掌兵符守疆卫土,或执教鞭培育人才,或以笔为剑记录历史,在不同领域践行着“忠义”的家族密码。正如《明史》评价马文升“磊落光明,刚方鲠亮”,这种品格通过家训、传说、建筑等载体代代相传,最终升华为一种超越血缘的文化认同。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。