在法国克莱蒙费朗市中心,一尊骑马铜像静静矗立,雕像的主人公手持长矛,目光坚定地凝视远方——这便是高卢部落首领维钦托利(Vercingetorix)。自19世纪拿破仑三世将其塑造为“法兰西国父”以来,维钦托利的形象便与法国民族精神紧密相连。然而,当我们剥开历史的光环与政治的包装,这位高卢反抗者的真实身份,以及他与现代法国的关联,远比表面看到的更为复杂。

一、维钦托利:高卢反抗罗马的“最后武士”

公元前52年,当凯撒的罗马军团横扫高卢大地时,维钦托利作为阿维尔尼部落首领之子,以“武士之王”的姿态挺身而出。他深知高卢各部落长期分裂,难以抗衡罗马的军事机器,因此花费数年时间奔走联络,最终促成中部和北部上百个部落结成联盟。这种超越部落仇恨的团结,在凯尔特人历史上尚属首次。

维钦托利的军事策略堪称高卢智慧的巅峰。他避开罗马军团擅长的正面会战,转而采用游击战术:利用骑兵的机动性袭击罗马辎重队,焚毁农田断绝敌军补给,甚至在阿瓦利肯城破后,为阻止罗马掠夺资源,他忍痛下令焚毁己方城镇。这种“焦土抗战”虽被凯撒讥讽为“懦夫行径”,却展现了高卢人对生存权的顽强捍卫。

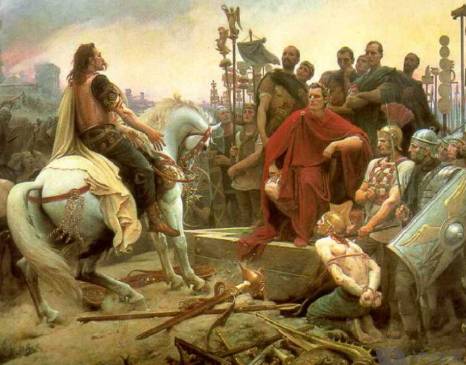

日尔戈维亚战役中,维钦托利以诱敌深入之计,利用山地地形伏击罗马军团,斩杀千余名罗马士兵,包括46名军官。这是凯撒在高卢战争中唯一的败绩,也让高卢人首次相信:罗马人并非不可战胜。然而,阿莱西亚围城战中,维钦托利虽以8万联军对抗凯撒的3万精兵,并设下内外夹攻的陷阱,最终仍因高卢援军协调不力、粮草耗尽而失败。被俘时,他选择独自前往凯撒营地投降,以换取部下性命,这一举动为其增添了悲壮色彩。

二、从“高卢英雄”到“法国国父”:民族主义的造神运动

维钦托利的形象在历史长河中经历了戏剧性转变。凯撒在《高卢战记》中将其描绘为“反复无常的暴君”,中世纪基督教文献更将他与“异教徒恶魔”划等号。直到19世纪,随着法兰西第二帝国对民族身份的迫切需求,维钦托利才被重新发掘为“反抗外敌的象征”。

拿破仑三世为巩固统治,委托历史学家杜撰维钦托利与法国的“血脉联系”,甚至在其故乡奥弗涅地区建造纪念碑,宣称“高卢精神是法兰西民族的根基”。这一叙事巧妙地将凯尔特人的反抗与现代法国的独立精神嫁接,却掩盖了残酷的历史真相:凯撒征服高卢后,屠杀超百万高卢人,俘虏数十万作为奴隶,高卢文明几乎被彻底摧毁。维钦托利的失败,实则是高卢作为独立政治实体的终结。

三、血统与文化的断裂:现代法国人的“祖先悖论”

尽管维钦托利被奉为民族英雄,但现代法国人与他的血缘关联微乎其微。高卢人属于凯尔特语族,而现代法国人主要源自日耳曼系的法兰克人(法兰西国号即由此而来)。此外,维京入侵、诺曼征服等历史事件,又为法国血统注入北欧基因。语言层面,高卢人使用的凯尔特语早已消亡,现代法语是拉丁语与日耳曼语的混合产物。

文化认同的断裂更为显著。高卢人信奉德鲁伊教,崇拜自然神灵;而现代法国的基督教传统、罗马法体系乃至政治制度,均源自罗马征服后的同化。维钦托利反抗的,正是这种将高卢纳入“文明世界”的改造进程——而这一进程,恰恰构成了现代法国的文明底色。

四、英雄叙事背后的政治逻辑:国家认同的构建与解构

维钦托利的“国父”地位,本质上是19世纪民族主义浪潮的产物。当英国将布狄卡、德国将赫尔曼树为民族象征时,法国急需一位本土英雄以对抗“罗马帝国继承者”的自我认知。维钦托利的悲剧性结局、对自由的追求,以及与凯撒的戏剧性对决,完美契合了浪漫主义时代的英雄想象。

然而,这种叙事正受到后殖民主义与全球史观的挑战。当代学者指出,将维钦托利视为“法国人祖先”,实则是用现代国家边界切割历史,忽视了高卢与罗马、日耳曼、凯尔特文化的复杂交融。正如历史学家马克·布洛赫所言:“民族主义的历史,往往是选择性记忆与遗忘的艺术。”

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。