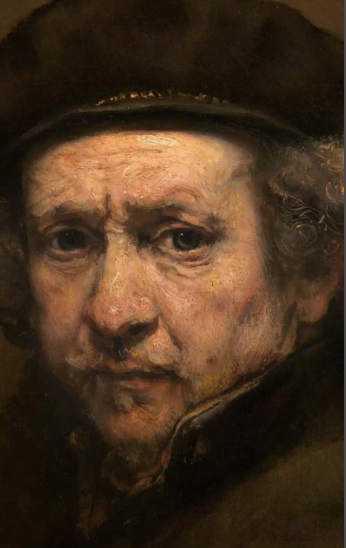

作为17世纪荷兰黄金时代的艺术巨匠,伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因(Rembrandt Harmenszoon van Rijn)的创作始终笼罩在艺术史的争议中。尽管学界普遍将其归类为巴洛克画派代表,但其作品中强烈的现实主义特质又使其成为连接两大艺术流派的桥梁。这种看似矛盾的定位,实则折射出荷兰艺术在欧洲文化版图中的独特性。

一、巴洛克艺术的荷兰变奏

伦勃朗的艺术根基深植于巴洛克土壤。其代表作《夜巡》以动态构图打破传统群像画的静态模式,通过明暗交织的光影营造出戏剧性张力——队长班宁·柯克与副队长手持长矛的瞬间定格,暗部中若隐若现的民兵身影,共同构成一幅充满运动感的视觉史诗。这种对空间深度与动态叙事的追求,与贝尼尼在《圣特雷莎的狂喜》中通过雕塑群营造的宗教幻境异曲同工,均体现了巴洛克艺术"打破理性宁静"的核心特征。

在技法层面,伦勃朗对卡拉瓦乔式明暗对比法的革新更具荷兰特色。不同于意大利画家对宗教题材的戏剧化处理,伦勃朗将"暗色调主义"(Tenebrism)转化为描绘世俗生活的工具。在《杜普教授的解剖课》中,聚光灯般的顶光将解剖台照亮,周围学生面部笼罩在阴影中,这种光影布局既强化了画面焦点,又通过明暗过渡展现出皮肤与布料的真实质感,形成"在黑暗中绘就光明"的独特美学。

二、现实主义基因的荷兰表达

伦勃朗的现实主义特质首先体现在题材选择上。其创作生涯中,宗教画仅占作品总数的15%,而肖像画、风俗画与风景画占比高达60%。在《木匠家庭》中,女主人哺乳的温情场景、老祖母慈祥的注视、男主人低头劳作的背影,共同构成一幅充满生活气息的家庭画卷。画家通过精确的三角光构图,将光线聚焦于婴儿身上,使神圣与世俗在光影交织中达成微妙平衡。

这种现实主义倾向更体现在对人性深度的挖掘上。在《犹太新娘》中,金黄色调的男性长袍与朱红色女性裙装形成视觉冲击,但真正震撼人心的是两人交叠的双手——男子温柔抚摸妻子肩头,女子轻搭对方手腕,这种通过肢体语言传递的情感张力,远超同时代画家对表面真实的追求。正如梵高所言:"我愿在这幅画前静坐两周,即便少活十年也甘心。"

三、双重基因的共生机制

伦勃朗艺术的独特性在于巴洛克形式与现实主义内核的完美融合。在《加利利海上的风暴》中,狂风掀起的巨浪、门徒呕吐的狼狈、耶稣沉睡的平静构成强烈对比,这种戏剧性构图本属典型巴洛克手法。但画家对人物表情与肢体语言的精准捕捉——如门徒惊恐睁大的双眼、紧抓船舷的青筋暴起的手指——又展现出对现实细节的极致关注,使宗教叙事获得人性温度。

这种双重性在蚀刻版画领域尤为突出。在《席格之桥》中,寥寥数笔便勾勒出乡野小桥的质朴美感:左边树木以简约曲线表现枝干,右边小船用轻淡线条暗示倒影,远处天际线通过栏杆的透视延伸至画面深处。这种"以少胜多"的构图方式,既延续了巴洛克艺术对空间感的追求,又体现出荷兰风景画特有的现实主义观察视角。

四、历史语境中的定位之辨

将伦勃朗单纯归类为巴洛克或现实主义画家,都忽视了17世纪荷兰艺术的特殊性。当意大利画家沉迷于天顶画与宗教幻境时,荷兰画家正通过《倒牛奶的女仆》《夜巡》等作品探索世俗生活的神圣性。伦勃朗的伟大之处,在于他既继承了巴洛克艺术对光影与运动的追求,又通过现实主义手法赋予其人文深度,创造出"在黑暗中看见光明"的独特艺术语言。

这种双重性在《扫罗与大卫》中达到巅峰:被嫉妒折磨的扫罗王在窗帘上擦拭眼泪,年轻的大卫跪地弹奏竖琴,两人之间流动的不仅是光影,更是人性中的光明与黑暗。当19世纪法国现实主义画家库尔贝宣称"艺术必须描写现实"时,他们或许未曾想到,早在两个世纪前,伦勃朗已用画笔证明:真正的艺术,永远在形式与内容、理想与现实的张力中绽放光芒。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。