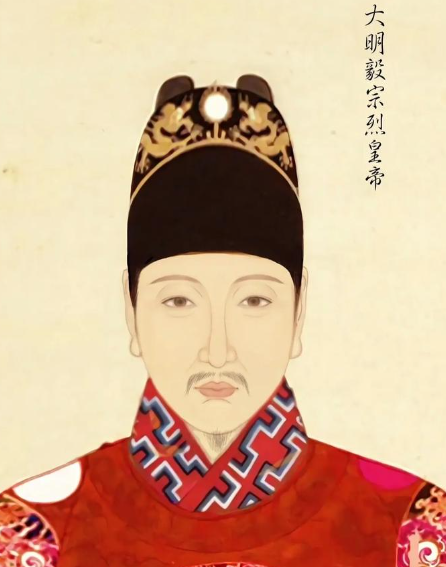

1644年4月25日,煤山(今景山)上的一棵歪脖子树见证了明朝的终结。崇祯帝朱由检以三尺白绫自缢,留下“朕非亡国之君,臣皆亡国之臣”的悲叹。这位以勤政著称的末代皇帝,为何无法挽救大明王朝的覆灭?答案需从个人性格、制度积弊与时代洪流三重维度展开剖析。

一、性格缺陷:勤政背后的刚愎与多疑

朱由检的勤政在历代帝王中堪称典范。他每日寅时即起批阅奏章,宵衣旰食,甚至因过度劳累导致“手颤不能书”。然而,这种勤政却因性格缺陷走向反面:

刚愎自用:他拒绝听取臣下建议,独断专行。例如,在辽东战局中,袁崇焕提出“五年复辽”计划,朱由检虽表面支持,却暗中派太监监军,最终因皇太极实施反间计,误信袁崇焕“通敌”,将其凌迟处死。此举直接导致辽东防线崩溃,后金(清)五次入塞劫掠,消耗明朝国力。

多疑善变:朱由检在位17年更换50任内阁首辅,平均每4个月换一人。他因“疑心生暗鬼”诛戮18名封疆大吏,包括督师孙传庭、总兵左良玉等能臣。这种“宁错杀一千,不放过一个”的作风,使朝廷陷入“臣子但求自保,无人敢言国事”的瘫痪状态。

急功近利:面对农民起义,他频繁调整战略,时而主剿,时而主抚。例如,对李自成部,他先派杨嗣昌“四正六隅十面张网”围剿,后又因财政困难改用招安,最终因政策反复导致起义军坐大。

二、制度积弊:文官集团的腐败与宗室拖累

明朝灭亡的深层原因,在于制度性腐败与结构性矛盾的长期积累:

文官集团的贪腐:东林党人以“清流”自居,却与江南士绅勾结,通过“投献”土地、垄断盐铁贸易大肆敛财。例如,崇祯年间,国库年收入仅400万两,而江南士绅隐匿的田产达3亿亩,年逃税超过2000万两。朱由检虽试图通过“肃贪”增加收入,但文官集团通过“党争”抵制,导致改革失败。

宗室制度的崩溃:明朝实行“世袭罔替”的宗室政策,至崇祯年间,宗室人口已超过100万。这些“皇二代”占据全国1/3的耕地却不纳税,甚至“坐食俸禄,不事生产”。例如,山西一省年财政收入仅150万两,而供养当地宗室的俸禄就达300万两,导致地方财政破产。

军事制度的废弛:明朝后期,卫所制度崩溃,军队缺员率高达70%。朱由检虽重用洪承畴、卢象升等将领,但因财政困难无法维持军饷。例如,辽东军饷常年拖欠,士兵“月饷仅七钱,不足糊口”,最终导致吴三桂部哗变投清。

三、时代洪流:天灾、外患与农民起义的叠加冲击

朱由检接手的明朝,已是一个“千疮百孔”的烂摊子:

小冰河期的天灾:崇祯年间,中国遭遇历史罕见的极端气候,北方大旱持续7年,黄河决口15次,蝗灾遍及17省。例如,1637年陕西大旱,“人相食,草木尽”,导致李自成、张献忠等农民起义爆发。

后金的军事威胁:皇太极建立清朝后,采用“以战养战”策略,五次入塞劫掠,掠夺人口超过50万,牲畜300万头。明朝为应对辽东战事,年军费支出达2000万两,占财政收入的50%以上,直接拖垮经济。

农民起义的燎原之势:至1644年,李自成部已控制陕西、河南、湖北等地,张献忠部占据四川,明廷陷入“两线作战”的绝境。例如,1644年3月,李自成攻克太原,朱由检紧急调吴三桂部入关勤王,却因道路阻滞,未及救援北京。

四、历史反思:个人努力与制度困境的悖论

朱由检的悲剧,在于他以个人勤政对抗制度性腐败,以道德洁癖挑战利益集团,最终陷入“越努力越失败”的怪圈。他的失败证明:

改革需制度支撑:朱由检试图通过诛杀魏忠贤、整顿吏治挽救明朝,但未触及土地兼并、宗室特权等根本问题,改革注定失败。

统治需团结力量:他因多疑诛戮袁崇焕、孙传庭等能臣,导致“无人可用”;因急躁放弃招安政策,推动农民军与清军联合,加速明朝灭亡。

历史需顺应趋势:明朝的灭亡,本质是封建专制制度与资本主义萌芽、小农经济与商品经济、农业文明与游牧文明冲突的必然结果。朱由检的个人努力,无法逆转历史潮流。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。